УКРЕПЛЕНИЕ

ВЛАСТИ И РАСШИРЕНИЕ ДЕРЖАВЫ НОВОЙ

ДИНАСТИИ ПОТОМКОВ ИЕКУНО АМЛАКА

(конец

XIII — первая половина XIV в.)

1. Характер власти и политика преемников Иекуно Амлака

Приход

к власти в

Нам

неизвестна также и та территория, «а

которую распространялась власть

Иекуно Амлака после его победы над

последним загвейским царем.

Только из «Оказания о походе царя

Амда Сиона», внука Иекуно Амлака,

царствовавшего с 1314 по

Таким образом, в первой трети XIV в. уже существует определенная административная система, возможно, унаследованная в своей основе еще от загвеев. По недостатку имеющихся в нашем распоряжении сведений сейчас вряд ли возможно точно определить круг прав, обязанностей и привилегий, связанных с каждым таким титулом, если только этот круг вообще когда-либо определялся точно. Несомненно одно: большая часть этих титулов и должностей была наследственной и принадлежала местным правящим родам. От этих местных правителей царь требовал признания своей верховной власти и выплаты дани. В противном случае царь низлагал провинившегося, не уничтожая, впрочем, самой местной династии, и назначал ему преемника из того же рода.

По-видимому, к тому обширному и разнородному конгломерату «стран», составлявшему царство Иекуно Амлака и его непосредственных преемников, вполне применима характеристика, данная К. Марксом державе Рюриковичей, которую он назвал «несообразной, «нескладной и скороспелой», «составленной Рюриковичами из лоскутьев, подобно другим Империям аналогичного происхождения» (цит. по. [6, с. 19]). Быстрое расширение державы амхарской династии, как и в случае с Рюриковичами, вероятно, также является «следствием не какого-то заранее выдуманного хитроумного плана, а естественным результатом примитивной организации норманнских завоеваний — вассалитет без ленных отношений или лены, составлявшиеся из даней, причем необходимость в новых завоеваниях диктовалась непрекращающимся притоком новых авантюристов, жаждавших славы и добычи» (цит. по [6, с. 14]). Формулировка К. Маркса: «вассалитет без ленных отношений или лены, составлявшиеся из даней» — чрезвычайно важна для нас, так как она очень точно определяет характер взаимоотношений между царской властью и властью на местах в Эфиопии конца XIII — первой половины XIV в.

Приход

к власти новой энергичной династии

Иекуно Амлака не только не

предотвратил назревавшее

столкновение христианского

царства со встречной экспансией

мусульманских городов-государств,

но, пожалуй, даже ускорил его. Более

того, по времени этот переворот

почти совпал с другим

династическим переворотом в

соседнем мусульманском торговом

государстве, расположенном на

востоке области Шоа. Ослабление там

прежней династии Махзуми привело в

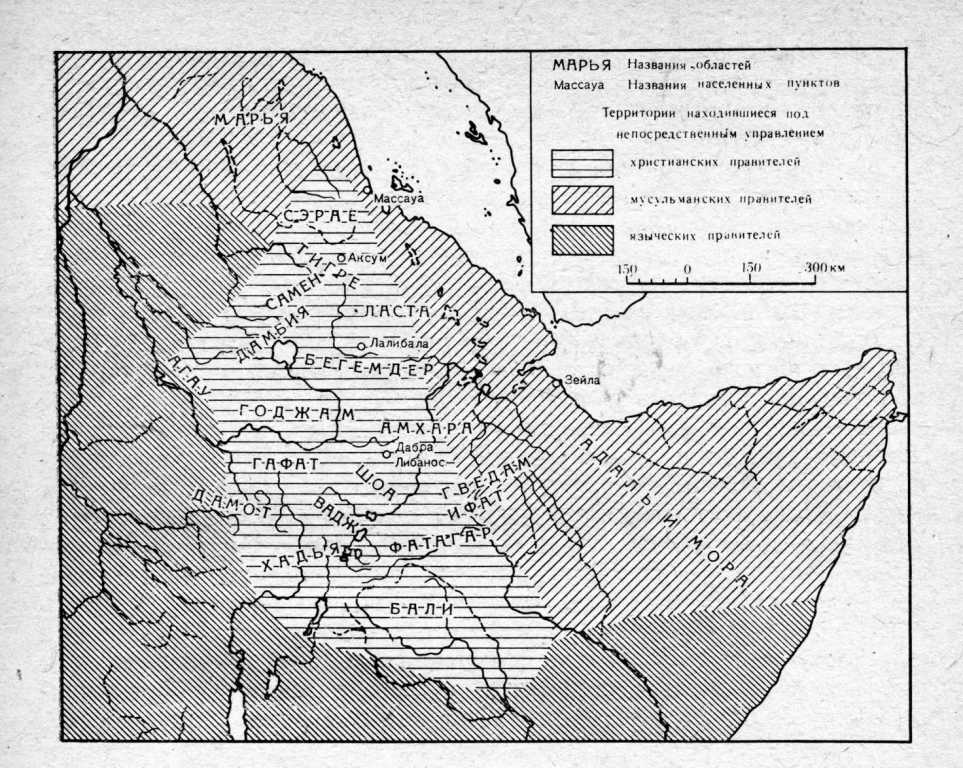

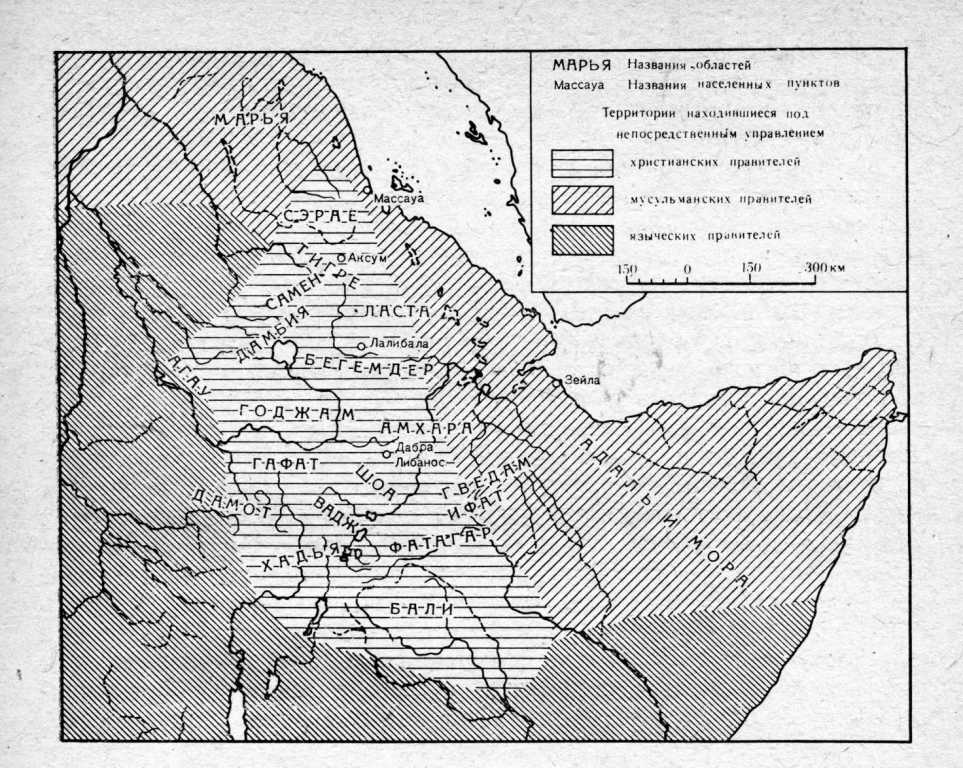

Распространение ислама все далее на юго-восток Африканского Рога было связано в первую очередь с оживлением караванной торговли. Разложение родо-племенных отношений в среде земледельцев-сидамо повело к появлению таких государственных образований, как Хадья, Фатагар, Даваро и Бали, правящая верхушка которых была тесно связана с мусульманскими купцами, извлекала вместе с ними выгоды из караванной торговли и охотно принимала ислам. Борьба с этой мусульманской экспансией, выразившейся в борьбе за контроль над серединой торгового пути, проходившего через Шоа, и за право взимания даней с Хадья, Фатагара, Даваро и Бали, стала первоочередной задачей молодой династии потомков Иекуно Амлака.

После смерти Иекуно Амлака власть унаследовал его сын Ягба Сион (1285—1294), а в течение последующих 20 лет царством последовательно управляли пять сыновей Ягба Сиона, а затем его брат, Ведем Раад (1299—1314). Таким образом, подобно Рюриковичам, которые коллективно, всем своим родом правили Киевской Русью, нечто подобное происходило и при первых потомках Иекуно Амлака. Вопрос этот весьма сложен. Таддесе Тамрат, специально разбиравший вопрос престолонаследия в средневековой Эфиопии и посвятивший ему свой доклад на IV Международном конгрессе эфиопских исследований, склонен рассматривать престолонаследие как ахиллесову пяту царокой власти в Эфиопии. Относя падение загвейской династии во многом за счет внутренней борьбы за престол, он полагает, что новая династия целиком унаследовала эту печальную традицию от загвеев вместе с престолом. Как утверждает Таддесе Тамрат, у потомков Иекуно Амлака борьба за престол началась уже с царствования Ягба Сиона, сына и преемника основателя династии, и с тех пор оставалась характерной чертой быта эфиопской монархии.

«Отчаянный характер борьбы эа власть в это время лишний раз подчеркивается традицией о том, что именно один из пяти сыновей Ягба Сиона учредил такой институт, как царская тюрьма Амба-Гешен. Говорят, что, когда умирал Ягба Сион, он хотел, чтобы ему наследовали все его пять сыновей, и для достижения этого он сделал весьма непрактичное установление. Согласно этому установлению, его сыновья должны были царствовать по очереди, каждый царевич по году, передавая затем корону своему следующему брату, пока очередь снова не дойдет до него. Говорят, что так и было до конца царствования четвертого царевича, которому сказали, что его пятый брат собирается заточить всех своих братьев, когда придет его очередь, а затем установить свою постоянную власть над христианским царством. Царствовавший царевич использовал этот план себе на пользу, захватил своих братьев и заключил их на вершине Амба-Гешен. Говорят, что таково происхождение Гешен как места заключения всех отпрысков мужеска пола Иекуно Амлака» [79, с. 503].

Эта любопытная история носит явно поздний и легендарный характер, что, впрочем, не умаляет ее ценности. Таддесе Тамрат склонен трактовать ее как свидетельство извечной борьбы за власть внутри династии, борьбы, пде всегда побеждал сильнейший. Однако вполне возможной представляется и несколько иная трактовка этой легенды, которую можно рассматривать как позднейшее, а потому в значительной мере искаженное и легендарное отражение той смены традиций передачи» власти, которая происходила в Эфиопии в конце XIII в. Можно, предположить, что во времена Иекуно Амлака, характер власти, и управления которого, по-видимому, в гораздо большей степени определялся местным амхарским правом, нежели загвейской традицией, власть передавалась не от отца к сыну, а от старшего брата к младшему до определенного счета (в случае с сыновьями Ягба Сиона до четвертого брата), а затем переходила от младшего дяди к старшему племяннику1. По-видимому, отношения внутри династии Иекуно Амлака на раннем этапе ее существования имели, как и у Рюриковичей, немало патриархальных, родовых черт и особенностей. Они, однако, стали довольно быстро изживаться уже в XIV в.

Для

этого были свои причины, главной из

которых явилась ускоренная

феодализация общественных

отношений на территориях

Эфиопского нагорья. Нет никакого

сомнения в том, что и после захвата

верховной власти в христианской

Эфиопии в

В «Сказании о походе царя Амда Сиона» дееписатель царя объясняет начавшуюся войну тем обстоятельством, что мусульманский правитель Ифата Ханк эд-Дин ибн Мухаммед ибн Али ибн Вали Асма захватил Тейентая, посланного Амда Сионом к мамлюкскому султану Египта Мухаммеду аль-Малику ан-Насиру ибн Калауну. Тейентай возвращался через Ифат из Каира после безуспешной попытки убедить султана прекратить преследования христиан в Египте, сопровождавшейся угрозой отвести воды Нила. Могущественный ан-Насир посмеялся этой угрозе, и неудача посольства, очевидно, внушила Хакк эд-Дину мысль о слабости Амда Сиона. Он умертвил Тейентая и вторгся в христианские области, сжигая церкви и убивая тех христиан, которые отказывались принять ислам. В ответ Амда Сион в 1328 т. разгромил Хакк эд-Дина, самого его захватил в плен, а Ифат и Фатагар отдал под власть брата Хакк эд-Дина, Сабр эд-Дина, на условиях признания вассальной зависимости и выплаты дани.

Стремление царского дееписателя выставить героя своего повествования жертвой неспровоцированной агрессии вполне понятно. Однако есть все основания полагать, что убийство Тейентая было не причиной, а поводом для христиано-мусульманского столкновения. Первый из прослеживаемых по эфиопским источникам походов Амда Сиона был совершен им в 1316/17 г. на Дамот и Хадья [76, с. 96]. Это были ближайшие к христианскому царству мусульманские государственные образования, которые вели активную торговлю с побережьем через мусульманских купцов. Амда Сион, таким образам, продолжал политику своих предшественников, направленную на завоевание Соседних народов и вымогание даней. Мусульмане, однако, не желали мириться с подобной эксплуатацией. В их среде росла и крепла идея организованной борьбы против христианского царя. «Сказание» с ненавистью упоминает об одном таком проповеднике борьбы и описывает его как «пророка тьмы... который соблазнил некогда царя Хадья... а лотом... исчез и убежал в землю Ифат и поселился там, уча лжи» [24, с. 18].

Мусульманские государственные образования, выросшие и существовавшие прежде всего благодаря торговле, не желали мириться с тем, что христианский царь перехватывал контроль над торговыми путями и облагал мусульманскую торговлю чувствительными поборами. Они обладали довольно значительными силами и средствами для борьбы, и не случайно «пророк тьмы», ратовавший за единый мусульманский фронт против господства христианского царя, бежал из Хадья в могущественный и богатый Ифат, через который шла вся торговля с побережья Аденского залива и Индийского океана.

Расположенный на границе двух климатических зон, между возвышенным регионом Эфиопского нагорья, где караванные перевозки осуществлялись на мулах, ослах и лошадях, и низменным регионом жарких пустынь, где перевозки были возможны только на верблюдах, Ифат поддерживал самые тесные и дружественные связи с кочевыми племенами пустыни варджех и габаль. Эти кочевники, которых эфиопские летописцы презрительно именуют «пастухами скота», обеспечивали проводников ц безопасный проход караванам от побережья до Ифата, где товары перегружались и следовали далее в глубь Эфиопского нагорья. Положение этого естественного перевалочного пункта, обитатели которого исповедовали иолам и поддерживали торговые отношения чуть не со всем мусульманским миром, было весьма прочным, и это внушало правителям Ифата надежду на успех в борьбе с христианским царем.

Впрочем, Амда Сион и не собирался покушаться на мусульманскую торговую монополию. Он прекрасно понимал, что уничтожить ее невозможно, даже захватив Ифат, представлявший собою лишь первое звено в длинной мусульманской торговой цепи, по которой товары шли от Китая до Средиземноморья и далее. Не котел он и уничтожать сам Ифат, поскольку это могло повести только к подрыву торговли на Африканском Роге, что отнюдь не входило в расчеты эфиопских царей. Их целью было изъятие у мусульманских торговых государств как можно больше средств в виде даней; средств, значительно укреплявших власть и могущество амхарской династии. Другими словами, эфиопские цари стремились не к уничтожению мусульманской торговли, а лишь к ее эксплуатации; эксплуатации, впрочем, по-средневековому грубой, жадной и нерасчетливой.

Мусульманские государства, естественно, желали оградить себя от этой эксплуатации, и вскоре Сабр эд-Дин, поставленный Амда Сионом во главе Ифата вместо своего брата Хакк эд-Дина, выступил против христианского царя. Ему удалось привлечь на свою сторону не только единоверцев в Ифате, Фатагаре, Хадья и Даваро, но также и иудеев-агау в областях Вагара, Дамбия и Бегемдер, которые всячески сопротивлялись политике христианизации и феодальной апроприации и стремились сохранить и свою независимость и веру — разновидность иудаизма доталмудического толка. Результатом последовавшей войны было новое поражение союзных мусульман и агау, которых Амда Сиону удалось разбить поодиночке. Все мусульмане Ифата, Фатагара, Хадья и Даваро были приведены к вассальной зависимости под началам еще одного брата Хакк эд-Дина — Джемаль эд-Дина.

Однако

династия Валасма не собиралась

капитулировать и отказываться от

своей независимости. Историограф

Амда Сиона так описывает

последовавшие события: «И

Гемальдин (т. е. Джемаль эд-Дин.— С.

Ч.), брат Сабрадина-злодея,

освобожденный царем из уз и

воцаренный им над землею мусульман

вместо своего брата Сабрадина,

учинил мятеж и заключил союз с

этими царями и князьями. Он послал к

царю Адаля, говоря: ,,Мир тебе и мир

величеству твоему. Послушай совета

моего и внемли слову моему: вот царь

христиан идет по тесному пути, где

ему не пройти. Ты же выбери себе

одно из двух: давать ему подать и

дары, или нет. Если ты хочешь давать

ему дары, продай свою жену и детей

и все, что у тебя; если ты так поступишь,

как не поступали твои отцы, бывшие

перед тобою, ты не избавишь от

рабства своего потомства и

потомства дома твоего вовеки. Ныне

же реши своим умом, что делать.

Собери войско, сражающееся мечом,

луком, со щитом, копьями, деревянными

пиками, палицами из железа. И я

приду с войском из всадников и

пеших, и мы окружим его со всех

сторон и всецело, и погубим сразу и

не оставим никого из них"» [24, с. 29—30].

Но и эта попытка соединенными усилиями положить конец завоеваниям Амда Сиона окончилась для Джемаль ад-Дина поражением. Впрочем, и Амда Сиону победа далась отнюдь не лепко, и автор «Сказания» весьма красочно описывает опасности и драматические перипетии битвы, в которой христианское воинство с превеликим трудом в конце концов одолело мусульман. Так отношения между христианской Эфиопией и Ифатом во .времена Амда Сиона, столь ярко описанные в «Сказании», определялись прежде всего противоборством двух стремлений: Амда Сион желал эксплуатировать торговлю Ифата, а Ифат хотел избавиться от этой эксплуатации. Борьба приняла весьма затяжной и ожесточенный характер. От обеих сторон она потребовала максимального напряжения сил и ресурсов, что вело в конечном счете к дальнейшему разорению и обнищанию рядовых общинников как в Эфиопии, так и в Ифате и ускоряло феодализацию общественных отношений.

Этого

неизбежного последствия войн между

христианской Эфиопией и Ифатом

часто не замечают, и в исторической

литературе обычно подчеркивают

прежде всего религиозный характер

борьбы, а образ царя Амда Сиона

рисуют яркими красками борца за

веру. Внимательное рассмотрение «Сказания

о походе царя Амда Сиона», однако,

этого не подтверждает. Первое

столкновение Амда Сиона с Хакк эд-Дином,

правителем Ифата, произошло не

столько из-за религиозных

разногласий, сколько из-за убийства

царского посла Тейентая. Второе

столкновение с Сабр эд-Дином в

Амда Сион был одержим отнюдь не религиозным рвением и вовсе не ставил себе цели обратить мусульман в свою веру. Единственное, чего он требовал неукоснительно,— это признания своей верховной власти и регулярной выплаты дани: И здесь он был тверд и настойчиво боролся с восстающими против его сюзеренитета. Когда кочевники Адаля, .потерпев поражение на равнинах Ифата, откатились в родные пустыни, а христианские воины-горцы, устав преследовать неуловимого врага и изнемогая от непривычной жары, просили Амда Сиона вернуться, царь оставался непреклонен: «Не повторяйте предо мной этих слов. Я не возвращусь в мою страну, воюя с неверными мусульманами, ибо я царь над всеми мусульманами земли Эфиопской» [24, с. 24].

Эфиопия в эпоху Амда Сиона

Таким образом, Амда Сион воевал с мусульманами не потому, что они были враждебны ему по вере, а потому, что он считал себя их царем. Это не ошибка и не оговорка автора «Сказания», так как в другом месте он снова повторяет ту же мысль: «Этот царь воевал со всей землей, которая под его царством» 1[24, с. 38]. Такие отношения верховного сюзерена с местными правителями не казались Амда Сиону странными, и он подробно излагает свои взгляды на характер верховной'царской власти в выговоре, который он сделал сыновьям возмутившегося правителя Адаля: «Вы и ваш отец совершили против меня злое дело, которого люди не делают, когда происходит война во всей земле, что под моим царством. Разве тогда не убегают, не опасаются бегством, не скрываются в лесах и на горах, или не сражаются, пока могут, а если нет, то подчиняются и приносят дань. Вы же оставили эти два выхода — покорность и бегство и пришли сражаться со мною, царем над всею землею Эфиопской» [24, с. 45].

Эти отношения, как представлял их Амда Сион, вполне укладываются в определение К. Маркса как вассалитет без ленных отношений или лены, составлявшиеся из даней. Подобного рода «вассалитет» был основан отнюдь не на свободном феодальном договоре, а на военном принуждении. Местный правитель, этот «вассал» царя, либо выдавал ему дань, либо спасался бегствам, предоставляя Царю возможность самому собирать дань с населения.

По контрасту мотивы мусульманских противников Амда Сиона имеют гораздо более религиозную окраску, В арабской историографии положение мусульман Африканского Рога тех времен хорошо описал аль-Омари: «Мусульманских царств в Абиссинии всего семь: Ауфат, Даваро, Арабабни, Хадья, Шарка, Бали и Дара. Эти царства, которые принадлежат семи царям, слабы и бедны, потому что сплоченность их обитателей мала, плоды страны не обильны, и царь Амхары простирает свое господство на других царей Абиссинии; не говоря уже о вражде из-за веры, которая существует между ними, и опорах, разделяющих кристиан и мусульман. Таким образом, власть каждого из них обособлена, а их единство изменило самую суть свою. Я слышал от шейха Абд Аллаха аз-Зайлаи и от других ученых людей той страны, что, если бы эти семеро царей держались заодно и сменили бы свое соперничество на твердое единство, у них достало бы сил сопротивляться и защитить себя, но вдобавок к их слабости и рассеянию их власти они еще завидуют друг другу. Некоторые из них прибегают под руку царя Амхары и находятся под его властью, в своем унижении и бедности платя ему указываемую дань» (цит. по [82, с. 73]).

Аль-Омари, по-видимому, не напрасно ссылается на шейха Абд Аллаха из Зейлы «и других ученых людей той страны». Пропаганда «твердого единства» всех мусульман, чтобы «сопротивляться и защитить себя», приняла в то время, очевидно, значительные размеры. Стремясь объединить усилия всех мусульман, эти «пророки тьмы», как называл их дееписатель Амда Сиона, призывали не только к обороне, но и к нападению, провозглашая скорую гибель христианского царства [24, с. 18—19]. Это побуждало эфиопских царей со всей серьезностью относиться к своим мусульманским противникам и видеть в мусульманских государствах не только источник богатых даней, но и угрозу своей власти и господству.

Постоянная угроза заставляла эфиопских царей увеличивать свое войско и изыскивать все растущие средства для его содержания. Все это не могло не повести к серьезной реорганизации той «несообразной, нескладной и скороспелой» державы, начало которой было положено завоеваниями Иекуно Амлака. Его внук, царь Амда Сион, своими походами почти в три раза расширил подвластную себе территорию. Как это часто бывает, громкие военные успехи победоносного царя совершенно затмили в глазах и потомков и историков его менее заметную организационную деятельность. Однако этой своей деятельностью он не в меньшей степени, нежели своими победами и завоеваниями, заложил основу эфиопской феодальной монархии и во многом определил направление ее дальнейшего развития. Впрочем, и здесь он стремился прежде всего к укреплению военной силы и могущества царской власти.

2. Царская власть, войско и домен в первой половине XIV в.

Степень могущества царской власти в стране во времена Амда Сиона прямо зависела от многочисленности царского войска и от способности царя военным путем приводить к повиновению своих соседей и налагать на «их дани. И «Сказание о походе царя Амда Сиона» — этот первый из дошедших до нас пространных письменных памятников средневековья — показывает, насколько, выросло царское войско по сравнению с «семью Гведам» Иекуно Амлака. «Сказание» не дает нам широкой и всесторонней картины жизни эфиопского общества того времени, ограничивая свое внимание исключительно придворной и воинской средой, но «эти сведения оказываются весьма ценными и показывают, что в начале XIV в. эфиопская христианская держава стала быстро терять свое сходство с империей Рюриковичей.

Как отметил Б. Д. Греков, К. Маркс называл подобные империи «готическими», т. е. варварскими, дофеодальными [6, с. 19]. В-дофеодальной империи государь постоянно выступает в окружении своей дружины, которая хозяйственно не отделена от своего господина, кормится с его стола и разделяет все его интересы, будь то военные, политические или хозяйственные. «Вопросы войны и мира, вопросы об отношениях к другим князьям, издание законов, принятие различного рода административных постановлений, судебные приговоры — все это решалссь по совету дружины» [28, с. 32]. В этом отношении царство Амда Сиона трудно назвать дофеодальным. «Сказание» показывает, как царь выступает на войну во главе своего войска, разделенного на полки, которые, однако, не пребывают постоянно при особе царя, а расквартированы в различных областях его царства, по которым они и перечисляются: «войны Амхары, Шоа, воины Годжама и Дамота, готовые к войне» [24, с. 31].

Отношения царя с воинами также уже далеки от дружинных. Когда царь спрашивает у них совета, те не смеют прямо и просто высказать свое мнение, и Амда Сиону приходится уговаривать их: «Истину говорю вам, скажите, что лучше и полезнее и для вас правильнее. Если хотите, пойдем и вернемся в наш город сегодня, вернемся или утром, либо вечером, либо днем, либо ночью, пойдем в какое время хотите и в какое вам угодно. Иногда царь идет по совету вельмож, а иногда вельможи — по совету царя; всякое дело без совета — безумие» [24, с. 43]: Тем не менее царь лукавил. Когда его воины высказались за возвращение из похода, он не посчитался с их мнением и резко прекратил дискуссию, которую сам и вызвал: «Возвещу вам, что тот, кто возвращается туда, где ходит по полям — скот. Я же говорю: „Мы пройдем в страну Адаля, именуемую Тальга, и убьем неверных, которые уцелели, и вернемся в наш город по другой дороге"» [24, с. 44—45].

В дофеодальной державе при господстве дружинных отношений столь настойчивый государь, «не считающийся с мнением дружины, рисковал оказаться в одиночестве, подобно древнерусскому князю Владимиру Мстиславовичу: «И рекоша к нему дружина его: „о собе еси, княже, замыслил, а не едем по тобе"» (цит. то [28, с. 147]). У царя же Амда Сиона были явно иные взаимоотношения с войском, потому что его единоличное решение не только не встретило такого коллективного отказа, но «ответило войско: „да будет, как ты сказал"» [24, с. 45]. Впрочем, дружинные отношения сменялись вассальными очень нескоро, и во времена Амда Сиона еще «е были изжиты окончательно. Отправляясь «а войну, «выдал царь из своей сокровищницы золото, серебро и дорогие одежды, восхищающие очи, и украсил ими своих воинов от велика до мала, ибо во дни его золота и серебра было, как камня, а тонких одеяний, как листьев и травы. Украсив их, он послал их на войну воевать» [24, с. 19].

«Золото,

серебро и дорогие одежды»,

безусловно, не являются

жалованьем и вознаграждением за

службу, и раздаются царем не после

успешного похода как дележ добычи,

а до него. Это традиционные дары,

которыми издавна одаривали дружину.

Можно предположить, конечно, что «украшая»

своих воинов Амда Сион рассуждал

подобно киевскому князю Владимиру

Святославичу: «Серебром и златом не

имам налезти дружины, а дружиною

налезу серебро и злато, яко же дед

мои и отец доискася дружиною злата

и серебра» (цит. по [28, с. 32]). Подобная

психология вполне характерна для

раннего феодализма 2. Можно,

однако, предположить здесь и другое:

расселив свои многочисленные полки

по областям и утратив тем самым ту

тесную связь с ними, которая

существовала между господином и

дружиной, царь перед походом желал

возобновить ее традиционными

дружинными пирами и дарами.

Дружинная психология и дружинная этика, безусловно, еще сохранялись, и именно к ним, взывал Амда Сион, обращаясь к своими бегущим воинам: «Куда? Думаете ли вы дойти до своих местностей? Разве вы не помните, что я воспитал вас и вскормил туком тельцов, медом и тучной пшеницей, что я украсил вас золотом и серебром и дорогими одеждами?» [24, с. 37]. Да и сами воины в другом случае говорят царю: «Ты воспитал нас и возрастил, чтобы мы умирали с тобою!» [24, с. 40—41]. Это типично дружинная формула верности, в которой отразились и основные признаки дружины и дружинников, как определил их С. В. Юшков, «бытовая и хозяйственная общность их с князьями, нахождение дружины на содержании князя и, следовательно, невозможность для дружинника владеть своим имуществом, домом, землей» [28, с. 1,44].

Возможно, именно так и обстояло дело во времена Иекуно Амлака, однако в царствование его внука, царя Амда Сиона, подобные отношения перестали быть реальностью, оставаясь фигурой речи. Об этом проговаривается и сам Амда Сион, с издевкой вопрошая бегущих с поля брызни: «Куда? Думаете ли вы дойти до своих местностей?». Дело в том, что у воинов, расселенных по землям, такие местности были, хотя добежать до них с поля битвы в далеком Адале было невозможно. У дружинников же никаких местностей не было, да и быть не могло.

Полки Амда Сиона, безусловно, представляли собой не дружину, кормящуюся с господского стола. Против подобного предположения говорит уже сама их численность. «Сказание о походе царя Амда Сиона» приводит однажды перечень полков, не оказавшихся с царем в минуту опасности, — литературный прием, который, по словам И. Ю. Крачковского, «производит даже сильный драматический эффект» [24, с. 13], — их было семнадцать [24, с. 30—31]. Очевидно, как бы ни оценивать численность каждого такого полка, царь не только не мог постоянно содержать все это войско при себе, но не имел даже возможности собрать их всех в одном месте на продолжительный срок. Этому препятствовала продовольственная проблема.

Если собственно царский двор и его личная дружина должны были иметь, выражаясь словами В. О, Ключевского, «характер лагеря, рассеявшегося... на торопливый прокорм до скорого похода или перемещения» [10, с. 57], и жить, таким образом, «подножным кормом», то собрать в одном месте все полки — означало обречь войско на голод. Многочисленное войско не только на постое, но и на марше, как саранча, съедало все на своем пути. Недаром Амда Сион посылает свои полки разными дорогами и резко протестует против возвращения из неоконченного похода тем же путем, предлагает продолжить поход и вернуться другой дорогой.

В прежние аксумские времена Эфиопия знавала и более многочисленные армии. Тогда цари были не только в состоянии содержать их при себе, но оказывались способны переселять целые племена, обеспечивая их продовольствием в дороге. Так, два брата аксумского царя Эзаны, посланные им против племени беджа, «вывели их из их страны с их детьми и их женщинами и народами и скотом, так что число людей: этих шести негушей было 4400, а крупного рогатого окота 3112, а овец и вьючных животных 6224; так что они кормили их, начиная с того дня, когда они вышли из их страны, на каждый день хлебами из пшеницы с ячменем — 22000 и мясом в достатке для них, давали им пива и вина досыта в течение четырех месяцев» [9, с. 162]. Таковы были масштабы могущества аксумских царей и возможности товарно-денежной аксумской экономики. Однако во времена Амда Сиона все это было в прошлом. Теперь натуральный характер хозяйства определял и характер богатства царя, и характер тех средств вознаграждения за службу, которые были в его распоряжении.

При натуральном хозяйстве, как писал Марк Блок, «тут было возможно два решения: взять человека к себе, кормить его, одевать, давать ему, как говорилось, „харчи", или же, как компенсацию за труд, уступить ему участок земли, который, то ли при непосредственной эксплуатация, то ли в форме повинностей,, взимаемых с земледельцев, позволит ему самому обеспечить свое существование... В те времена, когда неудобство коммуникаций и худосочность торговли затрудняли создание даже относительного изобилия для многочисленной челяди, система „харчей" в целом, не могли получить такого распространения, как система вознаграждения землей» [5, с. 124].

Прежде дружина находилась «на харчах» у своего господина, разделяя все его заботы, в том числе и заботы по управлению подвластной ему территорией и населением. С ростам территории и населения необходимо должна была увеличиться и численность дружины — этого, собственно говоря, единственного аппарата прямого управления, находившегося в руках государя, вся власть которого зиждилась в конечном счете на внеэкономическом насилии. Однако при увеличении численности воинов государя прежняя система «харчей» неминуемо должна была постепенно уступать место иному виду вознаграждения за службу — земельным пожалованиям, виду, который скоро стал господствующим. Дружина таким образом распадалась «а. полки, которые оседали ,на землях, т. е. переставали быть дружиной в точном смысле этого слова и приобретали отчетливо выраженный местный характер.

При этом значение таких полков в деле управления обширной державой Амда Сиона не только не пало по сравнению с той ролью, которую играла прежняя дружина, а напротив, приобрело особую важность. Будучи приобретены мечом, многочисленные «страны» державы представляли все вместе весьма разнородный конгломерат местных княжеств, каждое из которых тяготилось своей зависимостью от царской власти и при благоприятных условиях всегда было готово отложиться. Таддесе Тамрат охарактеризовал эфиопскую державу того времени как «слабо связанную конфедерацию местных княжеств» [78, с. 96] — весьма неудачное выражение, так как их принадлежность к эфиопской державе заключалась лишь в признании верховной власти царя и выплате дани. Никаких органов представительства, будь то временных или постоянных, вроде сеймов или съездов, они не имели, и взаимоотношения каждого такого княжества с центральной властью определялись, по сути дела, взаимоотношениями местного правителя с эфиопским царем.

Как справедливо заметил А. Я. Гуревич, «средневековое феодальное государство — это прежде всего союз сеньоров и их непосредственных подданных, подчинивших себе остальное население. Такое государство строится не на абстрактном принципе территориального суверенитета, но на системе вассальных договоров. У феодального, государства еще нет и не может быть точных границ, оно охватывает совокупность личных отношений между определенными индивидами — князьями, баронами, рыцарями, между их семьями и родами. Поэтому пределы средневекового государства меняются в зависимости от личных судеб тех или иных владетелей, от заключаемых ими династических брачных и наследственных сделок, от конфликтов между ними» [7, с. 58]. Это определение вполне применимо к еще более примитивно организованной державе Амда Сиона, которая была построена даже не на системе вассальных договоров, а на прямом захвате соседних княжеств и вымогании дани, т. е. на том, что К. Маркс так удачно определил как «вассалитет без лена или лены, составлявшиеся из даней».

В этих условиях эфиопские цари, не имея никакого другого аппарата управления, кроме своего весьма немногочисленного двора и войска, вынуждены были мириться с существованием местных наследственных правителей, которым, собственно, и принадлежала власть на местах. Полагаться на верность таких наследственных правящих родов было опасно, однако и заменить их было нечем и некем. Этим обстоятельством и объясняется то, что, низлагая одного правителя Ифата, Амда Сион вынужден ставить вместо него его же братьев, которые оказывались столь же ненадежными.

Поэтому, по замечанию Марка Блока, «управлять государством, сидя во дворце, было невозможно; чтобы держать страну в руках, приходилось беспрестанно разъезжать по ней во всех направлениях. Короли первого феодального периода буквально не вылезали из седла» [5, с. 118]. И «Оказание о походе царя Амда Сиона» показывает, как царь, действительно» не вылезал из седла и постоянно спешил во главе своего войска из одного края страны в другой, силой оружия заставляя местных правителей признавать свою верховную власть. Так, воюя «со всей землей, что под его царством», ему удалось утроить подвластную себе территорию.

Однако прочность таких завоеваний зависела помимо энергии и военной удачи царя еще и от надежности последующего контроля над покоренными областями. И в этом отношении расселение полков по беспокойным окраинам позволяло достичь двоякой цели. Во-первых, эти царские полки обеспечивали покорность местного населения и осуществляли контроль за действиями местных правителей, к которым центральная власть относилась с вполне оправданным недоверием. Во-вторых, это позволяло содержать за счет местного населения столь большое число воинов, которое не шло ни в какое сравнение с прежней дружиной.

Впрочем, новый способ вознаграждения землею имел свои неудобства для царской власти, которых не было при системе «харчей». Как писал. Марк Блок, «и тот и другой метод способствовали, хотя и в противоположных смыслах, установлению человеческих отношений, весьма отличных от возникающих при наемном труде. Чувство «привязанности у „кормящегося" к его господину, под чьим кровом он жил, было, конечно, куда более интимным, чем связь между хозяином и наемным рабочим, который, выполнив работу, мог уйти куда хотел со своими деньгами в кармане. И, напротив, связь эта неизбежно ослабевала, как только подчиненный обосновывался на земельном наделе, который, по естественному побуждению, он вскоре начинал считать собственным, стараясь при этом облегчить бремя своей службы» [5, с. 124].

В этих условиях эфиопские цари нашли весьма своеобразный и, пожалуй, единственный для них приемлемый способ содержания своих многочисленных полков. Расселяя их по наиболее беспокойным границам и областям своей державы, они жаловали рядовым воинам в коллективную (полковую) и наследственную собственность земли, которые те могли обрабатывать собственным трудом и трудом своих домочадцев. Многие из таких полков и именовались по областям своего расселения. Неизбежное ослабление связи с царем предотвращалось, во-первых, коллективным характером этой собственности, при котором земля регулярно подвергалась переделам и через несколько поколений оказывалась недостаточной для прокорма возросшего числа едоков. Во-вторых, эти воины обычно оказывались на своей земле в чуждом, и, как правило, враждебном окружении местного населения, что не давало им возможности значительно расширить этот участок земли, который был пожалован им царем 3.

В результате дети этих воинов, формально вовсе не обязанные идти на царскую службу, не только не «старались облегчить бремя своей службы», но, напротив, сами стремились служить эфиопским царям в надежде на новые земельные пожалования. Цари же получали таким образом потомственных воинов, на которых всегда можно было положиться в военное время и которых не нужно было содержать в мирное. В эфиопских летописях такие воины именуются цевами, или чавами, и упоминается иногда по названиям своих полков, а иногда по тем областям, пде они были расселены: «И послал он (Амда Сион. — С. Ч.) другие войска свои, именуемые дамотскими, сакальтскими, тондарскими и из Хадья, всадников и крепких пехотинцев, опытных в воинском деле и сильных, не имевших подобных себе в брани и битве. Начальник их — Цага Крестос из Бегамедра» [24, с. 20].

Разумеется, далеко не всех царских воинов расселяли по отдаленным окраинам, потому что цари всегда нуждались в значительном контингенте воинов, которые бы были под рукой при подвижном царском дворе. Эти воины находились, конечно, на полном царском содержании, и их связь с царем была гораздо теснее, нежели у воинов из пограничных полков. Однако было бы ошибочно «полагать, что они — остатки прежней дружины. Вассальные отношения уже заметно потеснили отношения дружинные, и. процесс этот был необратим. Если прежде дружина, всецело разделявшая судьбу своего господина, прекрасно понимала свою необходимость, то царские привилегированные полки, находившиеся при его особе, знали, что их положение во всем зависит от царского произвола. Царь мог обойтись без любого такого полка, заменив его другим.

Дух соперничества и взаимной ревности между полками оказывался весьма удобен для царской власти в тех случаях, когда местные интересы того или иного полка брали верх над' той верностью, которую полк был обязан хранить своему государю. В случаях неповиновения цари, пользуясь разобщенностью полков, сравнительно легко справлялись с ситуацией. Согласно «Хронике царя Зара Якоба», царь заявил возмутившемуся полку: «Вот вы возгордились на нас и на азмача (воеводу.— С. Ч.), которого мы дали вам — когда он наказывал вас и приводил вас в порядок, вы вознегодовали и спустились в исламскую землю. Ныне же мы установили сверх вас новых чава, как заповедал нам бог. Живите по уставу и закону, если же будете противиться, мы будем судить вас и поступим с вами как хотим» [24, с. 68].

Таким образом, и воинская среда не была вполне однородной и довольно четко делилась на рядовых воинов и тех азмачей-воевод, которые «наказывали их и приводили в порядок». Судя по тому, что при перечислении царских полков в «Сказании о походе царя Амда Сиона» имена военачальников всегда упоминаются отдельно при названиях полков [24, с. 30—31], а также по тому, что царь Зара Якоб прямо говорит про «азмача, которого мы дали вам», эти военачальники назначались лично царями и выходили не столько из полковой, сколько из придворной среды. Эти воеводы также ждали от царя вознаграждения за свою службу, и различие в положении рядовых воинов и воевод отчетливо отражалось и на способе вознаграждения.

Военачальники в отличие от простых воинов получили от царя земли уже не для непосредственной обработки, а для взимания различных повинностей с земледельцев, сидящих на этой земле. Такая форма земельного пожалования, как и сама земля, называлась «гульт». В отличие от «рыста» гульт имел сугубо индивидуальный, а не коллективный характер, и не представлял собой наследственной собственности 4. Владелец гульта получал его в кормление за службу и, теоретически, на время службы, хотя на практике срок пользования повинностями с этой земли зависел от царского произвола. Царь мог увеличить или уменьшить пожалованный гульт или обменять его на другой, что часто и делалось, причем не только в целях уменьшения или увеличения размера вознаграждения. Царь часто обменивал гульты лишь для того, чтобы их владельцы не пустили слишком глубоких корней в ту землю, над которой они получали временную власть, и не уподобились бы таким образом своевольной местной знати. Как мы видим, и здесь эфиопские цари принимали свои меры против «ослабления уз при земельном наделе».

Как и при расселении полков, цари при пожаловании гультом преследовали политические цели в той же степени, что и экономические. Помимо возможности содержать большое войско и обеспечивать себе преданность военачальников, система гуль-тов позволяла постепенно подрывать политическое значение местной знати, без которой царская власть пока обойтись все же не могла. Введение системы гультов было крупным шагом вперед в деле развития феодализма в Эфиопии. Если прежде отношения между царской властью и местными правителями определялись, по словам К. Маркса, вассалитетом без ленных отношений или ленами, составлявшимися из даней, то теперь вассалитет владельцев гультов начинает приобретать вполне развитой характер. Основная обязанность этих вассалов состояла теперь отнюдь не в дани, а прежде всего в военной службе.

Не следует, однако, понимать дело так, что вассалитет развитого типа быстро и целиком заменил собою прежний вассалитет без ленных отношений. Местная знать еще очень долго удерживала в своих владениях прежнюю власть и влияние. Выплатив положенную дань, она чувствовала себя практически независимой от центральной власти. Обе системы очень долго существовали одновременно, чего нередко не замечают. Так, Таддесе Тамрат, исследуя гульт, утверждает, что «всякая часть царства была таким образом поделена на многочисленные гульты, которые также являлись административными единицами, во главе которых стояла иерархия царских политических и военных должностных лиц. Эта организация служила двойной цели. С одной стороны, она служила прекрасным средством для содержания огромной территориальной армии, а с другой — она значительно упрощала задачу управления все увеличивающейся державой, разделяя ее на большие единицы, с которыми можно было легко управиться» [78, с. 103].

Подобная ленная система была, безусловно, мечтой и конечной целью эфиопских царей. Однако у нас есть все основания сомневаться, что во времена Амда Сиона она распространялась на всю державу. Если бы это было так, то политическое значение наследственной местной знати практически равнялось бы нулю. В действительности же дело обстояло далеко не так, и Амда Сион провел свою жизнь в непрерывных войнах, подавляя бесконечные мятежи и попытки отложиться, во главе которых стояли все те же местные правители. Да и трудно предположить, что своевольная местная знать легко потерпела бы такое ущемление собственных прав, как раздачу в качестве гульта своих наследственных земель, даже от прозного и победоносного Амда Сиона. С расселением полков она еще мирилась, хотя вообще отношение к чужакам, как правило, было весьма недружелюбным. Покладистость местной знати объяснялась помимо военного могущества царей еще и тем обстоятельством, что рядовым воинам, обеспечивавшим себе пропитание собственным трудом, требовалось гораздо меньше земли, нежели владельцам гультов, жившим за счет повинностей, налагаемых на местное население. При сравнительном обилии пригодной для обработки земли в Эфиопии знать дорожила не столько землей как таковой, сколько именно повинностями с земледельцев, поступаться которыми она не желала. Затрагивать эти жизненно важные интересы местной знати означало прямо толкать ее на вооруженный мятеж, чего эфиопские цари старались избегать.

Ситуация, таким образом, складывалась в достаточной мере двусмысленная. Цари, практически признавая власть местной знати над окрестным населением, тем не менее теоретически претендовали на то, что эта власть жалуется им от монарха в качестве гульта, т. е. временного пожалования, как жаловались гульты военачальникам за службу. Местная же знать в царствование Амда Сиона службы, как правило, не несла. Не рискуя отказывать царям в дани (особенно во времена бесспорного военного превосходства последних), местные правители были твердо убеждены, что их господство над окрестным населением зиждится отнюдь не на царском пожаловании, а является их привилегией по праву рождения и наследования. Подобная ситуация, разумется, всегда была чревата столкновениями, которые царская власть расценивала как «мятеж», а родовая знать в качестве последнего средства защиты своих «законных старинных прав».

Впрочем, эфиопские цари при всех своих теоретических претензиях достаточно хорошо чувствовали реальное положение дел. Неукоснительно настаивая на выдаче даней, они не рисковали требовать от местных правителей военной службы не только во времена Амда Сиона, но и гораздо позже, когда их власть была несравненно прочнее. Так, когда царь Зара Якоб (1434— 1468) готовился к битве с мусульманским правителем Адаля Шихаб эд-Дином Ахмадом Бадлаем и царский тесть, мусульманский правитель Хадья, сам предложил зятю военную помощь, Зара Якоб счел, что благоразумнее будет отказаться от нее. Как объясняет «Хроника царя Зара Якоба», «этому гараду Хадья Мехмеду, отцу царицы Елены, царицы справа, не доверяли, ибо он был мусульманин, как и скот Бадлай, почему и не, велено было ему приходить на место битвы и не доверяли его настроению» /[27, с. 71—72]. Еще менее оснований было у царской власти «доверять настроению» местных правителей во времена Амда Сиона, и их вассалитет по-прежнему оставался неразвитым и не сопровождался военной службой.

Так, система, гультов (не по своему названию, а по сути, т. е. в качестве системы временных земельных пожалований за службу и на время службы, другими словами, как система ленов) не могла быть столь всеобъемлющей, как описал ее Таддесе Тамрат. Рядом с нею существовала неискоренимая система наследственных владений, с которыми царская власть, не желая признавать их в принципе и теории, на деле вынуждена была мириться. При этом весьма характерно и стремление царской власти объявить любое владение, пусть даже наследственное, гультом, что по-видимому, и ввело в заблуждение Таддесе Тамрата. Не имея возможности утвердить свое господство и прямую юрисдикцию на землях родовой знати, эфиопские цари хотели по крайней мере провозгласить их, не разрушая, впрочем, всю эту старую систему сразу.

Дело в том, что старая система даней при постоянной опасности мятежа и частых попытках местных правителей отложиться имела для эфиопских царей неоспоримое преимущество, поскольку таким образом можно было, если не надежно контролировать, то во всяком случае успешно эксплуатировать значительные по размерам и весьма разнородные в этническом, экономическом, культурном, религиозном и прочих отношениях территории. При этом всегда следует помнить, что в то время собственная царская администрация находилась в эмбриональнам состоянии. Это был царский двор, состоявший почти исключительно из личных слуг царя. Подобная администрация была слишком слаба и малочисленна и не могла обеспечить тот надежный контроль над населением каждой «страны», которым обладали местные правящие роды уже в силу своего происхождения и места в политической организации такого общества.

Однако не приходится сомневаться, что зачатки собственной царской администрации существовали. Во времена Амда Сиона над областями Амхара, Хацани-Сагаратом, половиной Ангота и Кеда были поставлены цахафаламы (букв. «записыватели скота»), носившие этот старинный, еще вагвейский титул чиновников царского фиска. Цахафаламы были уже не личными слугами при царском дворе и не воеводами царских полков, а управляющими царских земель. Впрочем, иначе и быть не могло. Для того чтобы навязать многочисленным местным правителям свою верховную власть, царь должен был прежде всего обладать собственными землями, т. е. иметь свой царский домен 5. Как писал А. Я. Гуревич, «феодальное государство неверно представлять по аналогии с государством нового времени. Господствующий класс в средние века, как правило, обнаруживает неспособность к сплочению. Составляющие его феодалы, их группы и прослойки находились в постоянном соперничестве между собой и были в состоянии „непрерывного бунта" против королевской власти. Государь — не синоним и не единственный носитель власти, так как каждый мало-мальски крупный сеньор стремился, и подчас не без успеха, сосредоточить в собственных руках власть над своими людьми и управление ими. Поэтому государство не централизовано и не униформироваяо, в нем нет упорядоченной администрации. Единство государства в той мере, в какой оно все же существовало, воплощалось в личности государя. Для того чтобы пользоваться реальной властью, монарх должен был обладать теми же средствами, что и феодалы, т. е. частной властью» [8, с. 163—164].

В

эфиопских текстах, как и в

капетингских картуляриях, нет

термина, передающего понятие «домен».

Значит ли это, что эфиопские цари не

имели своего домена? Вряд ли. Сама

победа основателя династии Иекуно

Амлака над войсками загвейского

царя была возможна лишь при наличии

земель, на которые распространялись

его «права барона — независимого

сеньора». Таддесе Тамрат в своей

реконструкции административной

системы эфиопской державы времен

Амда Сиона также не употребляет

термина «домен». Однако и он

отмечает, что «с постепенным

перемещением центра царства на

Шоанское плоскогорье области

Амхара и Шоа получили особый статут

и стали непосредственно

подчиняться царскому двору. Во

внешних провинциях, однако,

традиционная система местной

администрации преобладала, и

вмешательство царей главным

образом состояло в том, чтобы

обеспечить передачу местной власти

тем кандидатам, которым они

благоволили» [78, с. 97—98].

Это, действительно, было так. Все земли, или, как называет их «Сказание», «страны», державы четко делились в административном отношении на местные княжества, которые Таддесе Тамрат называет «внешними провинциями», и земли царского домена, над которыми царь ставил своих цахафаламов. И те и другие земли эксплуатировались царской властью. С местных княжеств царь получал дани; земли же своего домена он мог раздавать в качестве гультов придворным и военачальникам; Таким образом, во времена Амда Сиона сосуществовали два типа вассалитета: вассалитет без лена местных правителей и вассалитет развитого типа, «выражавшийся в службе за лен (гульт) царских людей. И здесь величина домена определяла степень могущества эфиопских царей, так как именно домен был источником тех земельных пожалований, которыми царь вознаграждал своих вассалов за их службу.

Несмотря на то что эфиопские цари провозглашали себя господами надо всеми землями державы, бесконтрольно распоряжаться они могли лишь землями своего домена и не рисковали затрагивать земли местных правителей. До поры до времени такая двусмысленная ситуация устраивала как царскую власть, так и местную знать. Эту характерную особенность ограниченности царского могущества не преминул отметить еще в XVII в. родоначальник европейской эфиопистики Иов Лудольф в глубокомысленной фразе: «Его власть столь велика и абсолютна и господство над подданными столь безгранично, что можно было бы счесть королей Эфиопии всемогущими; и так бы оно, без сомнения, и было, если бы все другое соответствовало бы этому» [65, с. 202].

Царский домен, подобно любой сеньории, отнюдь не был неприкосновенным: он мог значительно увеличиваться с ростом могущества того или иного государя, а при менее благоприятных обстоятельствах для царской власти мог и уменьшаться.

Поэтому забота об увеличении и укреплении своего домена стала «а протяжении многих столетий одной из главных забот эфиопских царей.

3. Династический миф «соломонидов» и «Слава царей»

То

высокое мнение о характере

верховной царской власти, которое

потомки Иекуно Амлака вооруженной

рукой стремились внушить местной

знати, должно было получить свое

идеологическое обоснование.

Действительно, согласно

представлениям, сложившимся в

средневековой эфиопской

историографии, Амда Сион

принадлежал к династии, которая

пришла к власти в

Династический

переворот

Безусловно, тигрейцы, эти прямые потомки и культурные наследники древнего Аксума, не могли не тяготиться загвейским засильем. И Бугна (или Бегьена), этот политический центр загвеев в области Ласта, вряд ли мог возбуждать большое уважение у тигрейцев, прекрасно помнивших, что в прежние аксумские времена он представлял собою лишь небольшую крепость, охранявшую южную оконечность торгового пути, который вел через Аксум к побережью и находился под прямым контролем аксумитов. По некоторым свидетельствам, тигрейцы, говорившие на языке, принадлежащем к северной ветви эфиопских языков и являющемся прямым потомком языка древнего Аксума — геэза, презирали кушитоязычных агау, составлявших доминирующий этнос загвейского царства, и называли этих южан «хасгуягьян», т. е. гугнивыми, по-видимому, за язык, который был им непонятен.

Можно предположить также, что и само название Загве (т. е. «относящийся к агау, агауский»), под которым эта династия осталась в анналах эфиопской историографии, первоначально было не чем иным, как северной по происхождению презрительной кличкой «агау» южных царей. Согласно одной (также северной) традиции, эти загвейские цари были прежде наместниками аксумского царя в Бугне, пока одному из них не удалось захватить верховную власть благодаря своему браку с царской дочерью [49, с. 707].

Да и сам взгляд на загвеев как на узурпаторов мог сложиться скорее всего на севере, хорошо помнившем свое аксумское первородство. Безусловно, северного происхождения и цикл легенд о царице Савской, вошедший в «Славу царей»; цикл, равно широко распространенный по обе стороны южной оконечности Красного моря. Внимательное рассмотрение «Славы царей» также может навести читателя на мысль, что это произведение, ставшее впоследствии, по выражению Эд. Уллендорффа, «национальной сагой» эфиопов [83, с. 144], родилось на севере.

Колофон

выдает это сочинение за перевод на

эфиопский язык (геэз) книги, которую

некие Абальэз и Абальфараг (Абу-ль

Азиз и Абу-ль Фарадж?) будто бы

перевели, в свою очередь, на

арабский язык с коптского в

Время

появления эфиопского текста

определяется довольно точно

благодаря упоминанию имени Иеабика

Эгзиэ, наследственного правителя

области Эндерта в Тигре с 1314 по

Все это заставляет нас усомниться в том, что целью «Славы царей», сочинения, составленного или по крайней мере отредактированного настоятелем Аксумским по совету Иеабика Эгзиэ, было идеологическое обоснование законных прав на эфиопский престол именно южной амхарской династии потомков Иекуно Амлака, хотя таково сейчас общепринятое мнение. Несомненно, именно эту роль «Слава царей» стала выполнять впоследствии.

Трудно допустить, однако, чтобы об этих южанах писал «убогий Исаак» по совету Иеабика Эгзиэ. То обстоятельство, что это сочинение заканчивается списком эфиопских «законных царей» от Базена до Амда Сиона, не может убедить нас в противном, так как здесь гораздо естественнее предположить чужую интерполяцию, нежели по меньшей мере странное со стороны Иеабика Эгзиэ желание утвердить законность и богоуста-новленность власти того самого государя, против которого он готовил мятеж и имени которого он не желал упоминать даже в официальных указах. Впрочем, сам факт этой интерполяция достаточно красноречив: Амда Сион, ознакомившись со «Славой царей», в полной мере оценил его значение и со свойственной ему решительностью тут же применил этот династический миф к собственной династии.

Это

сочинение, подробный разбор

которого имеется в прекрасной

книге Д. Левина [63, с. 92—112], ставит

законность, царской власти в

зависимость, во-первых, от

происхождения царей от Соломона (и,

таким образом, согласно легенде о

царице Савской, от аксумских царей)

и, во-вторых, от обладания

величайшей святыней Израиля —

Ковчегом завета, хранящегося, по

преданию, в аксумском кафедральном

соборе. Антизагвейский характер «Славы

царей» очевиден, и в колофоне об

этом говорится вполне

недвусмысленно: «Когда же я думаю,

почему Абальэз и Абальфараг,

которые переложили ее (на арабский),

не перевели ее (на эфиопский),, то

говорю (себе): ибо пришла она во дни

Загве, и не перевели ее, так как в

книге этой сказало: „Если

воцарятся не являющиеся

израильтянами, то это будет

преступлением закона". Если бы

это было в царствование Израиля, то

они перевели бы ее» [36, с. 172—173].

Безусловно, Исаак не считал загвеев «Израилем», и исследователи дружно полагают, что под Израилем он имел в виду династию потомков Иекуно Амлака, применивших к себе эту династическую легенду. Так оно и случилось, хотя и не по воле составителей этого трактата и их покровителя. Во времена Исаака и Иеабика Эгзиэ в Тигре не жаловали не только «загвеев», но и еще более южных жителей области Амхара, откуда произошла новая династия, « которой принадлежал Амда Сион. Это видно из изложения монастырской традицией Дабра Либаноса тигрейского (в Шимезана) обстоятельств смещения Иеабика Эгзиэ царём Амда Сионом: «Когда возмутились Иеабика Эгзиэ и Энгеда Эгзиэ, то царь Амда Сион издал указ и сместил их, и уничтожил этих возмутившихся. А дабы сокрушить гордыню сердец их и упразднить славу их, он доставил над их страной людей, которые не были рождены от Адама и Евы и назывались халастийотат»7 [47, с. 30—31].

Здесь

имеется в виду поход Амда Сиона на

Тигре в

Все это свидетельствует не только об экономической ценности провинции Тягре в глазах Амда Сиона, но и о серьезности той опасности, которую представляло для царской власти в христианской Эфиопии движение, возглавленное Иеабика Эгзиэ. Амда Сион не мог мириться с центробежными тенденциями, из-за которых загвейокая династия лишилась престола, в своем государстве именно в тот момент, когда против него формировался единый мусульманский фронт и назревало решительное столкновение с Ифатом.

Впрочем, вряд ли справедливо оценивать движение, возглавленное Иеабика Эгзиэ, в качестве просто центробежного или сепаратистского, поскольку амбиции Иеабика Эгзиэ простирались гораздо далее достижения политической независимости. Действительно, если, рассматривать права., на эфиопский престол с точки зрения обоснования их в «Славе царей», то права Иеабика Згзиэ на то, чтобы претендовать на роль «соломонида» и «Израиля», окажутся предпочтительнее прав амхарских «халастийотат». Иеабика Эгзиэ происходил из рода наследственных правителей Эндерты, носивших древний аксумокий титул «акабе-ценцен» (букв. «хранитель опахала») и способных, по-видимому, возвести свою генеалогию к аксумсиим царям с большей легкостью правдоподобием, нежели Иёкуно Амлак из отдаленной Амхары или его потомки. Кроме того, именно в распоряжении Иеабика Эгзиэ оказывалась столь важная и драгоценная реликвия, как Ковчег завета, хранившаяся, по преданию, в Аксумском соборе, настоятель которого был в числе приближенных правителя Эндерты.

Все это дает основание предположить, что такое явно северное по своему происхождению сочинение, как «Слава царей», создавалось отнюдь не в качестве общенационального эпоса и первоначально преследовало вполне местные, региональные Дели: доказать преимущественные права на эфиопский престол местной северной династии; права, которые, несмотря на ее древнее происхождение, давно ущемлялись сначала «загвеями», а потом еще более южной, и молодой династией Иекуно Амлака. Вероятно, здесь Исаак, настоятель Аксумский, стремился к достижению той же цели, что и Иеабика Эгзиэ, хотя и действовал иным способом, более приличествующим духовному лицу, в то время, как последний готовил мятеж и сносился с возможными союзниками, первый составлял трактат, который должен был послужить идеологическим и нравственным оправданием мятежу.

По-видимому, «Слава царей» возникла (по крайней мере не в окончательной своей редакции) гораздо ранее того узкого хронологического периода, который определяется правлением Иеабика Эгзиэ (1314—1322), и имела не только ту ограниченную и конкретную цель, для которой ее использовал Исаак. Один лишь круг составителей «Славы царей», перечисленный в колофоне (пять человек, кроме самого Исаака), заставляет видеть в них скорее редакторов обширного свода преданий и легенд, как святоотеческого, так и фольклорного характера, нежели непосредственных авторов. Очевидно, все эти разнородные элементы произведения были соединены книжниками явно в монастырской среде, где они и получили свою местно-патриотическую и антизагвейскую направленность.

К чести Амда Сиона как государственного деятеля следует отнести то, что он в полной мере оценил серьезность политической и военной угрозы, которую представлял для единства христианской державы мятеж Иеабика Эгзиэ, и идеологической опасности, которую несло в себе произведение «убогого Исаака» и его сотрудников, и сумел успешно с ним справиться. Если Иеабика Эгзиэ и его светских союзников он «уничтожил», «сокрушил гордыню сердец их и упразднил славу их», то тигрейское духовенство Амда Сион, напротив, осыпал щедротами, в особенности Аксумакий собор, и превратил в своих надежных союзников.

Не отвергая легендарно-историческую традицию, сложившуюся в тигрейской монастырской среде, Амда Сион применил ее к себе, и уже «Сказание о походе царя Амда Сиона» пользовалось фразеологией «Славы царей», называя эфиопский престол «Сионом» [24, с. 16], а героя повествования «царем Сиона» [24, с. 18]. И впоследствии царь не пренебрегал возможностью публично, почтить Аксум, «столицу своих предков», одарить тамошнее духовенство по случаю очередной победы и лишний раз продемонстрировать свое «соломоново происхождение»: «И он тотчас послал нас в свой царствующий град Сион к иереям, диаконам, монахам и сановникам земли со словами: „Благовестие вам, что я победил врага моего и врага Христова по молитвам вашим. И ныне, отцы мои, иереи, диаконы, монахи и сановники земли, великие и малые, сотворите за меня молитвы ваши, как сказал апостол: много может молитва праведного споспешествуема — в ней надежда жизни"» [24, с. 23].

Таким образом, Амда Сиону удалось добиться вполне удовлетворительного для себя решения «тигрейской проблемы», с которой так или иначе сталкивались почти все представители верховной власти в Эфиопии.

Несомненно, эта проблема весьма остро стояла во времена Амда Сиона. Выгодное географическое положение провинции Тигре, служившей для всего эфиопского региона воротами во внешний мир, способствовало ее экономическому и культурному развитию, что, в свою очередь, питало и политические амбиции ее правителей. Антизагвейские-настроения были там весьма сильны.

Однако

предположение Таддесе Тамрата, что

династический переворот

Во-первых, воинственные сподвижники Иекуно Амлака, эти уроженцы Амхара и Шоа [51, с. 296—297], захватившие власть военным путем, разгромив войско загвейского царя и, по-видимому, убив его 8, попросту не нуждались в таком союзе. Во-вторых, хотя тигрейская знать и поспешила воспользоваться падением своих прежних сюзеренов, перспектива появления новых вряд ли могла ее радовать, какое бы происхождение ни приписывали себе эти южане.

Все дальнейшее изложение событий в Тигре у Таддесе Тамрата лрямо противоречит его предположению: «В действительности, похоже, что новые кадры администрации пришли к власти в Тигре сразу же после восшествия на престол Иекуно Амлака. Самым важным среди новых руководителей был „правитель Эндерты", который также носит титулы хасгуэ и акабе-ценцен.

Последний

титул, акабе-ценцен, был явно

древнеаксумского происхождения и

придавал особое значение положению

этого правителя во всей Тигре.

Энгеда Эгзиэ, который принадлежал

к местному правящему роду, занимал

эту должность и в царствование

Иекуно Амлака и, подобно самому

царю, он передал эту должность

своему сыну, Таофана Эгзиэ.

Очевидно, в начальный период

правления новой династии, и

особенно во времена междоусобной

борьбы между сыновьями и внуками

Иекуно Амлака, род Эягеда Эгзиэ

приобрел значительное влияние во

всем этом регионе и имел почти

суверенную власть надо всей

областью Эндерты в особенности. В

земельном пожаловании от

Однако сугубо военными мероприятиями, вроде подавления выступления Иеабика Эгзиэ, эфиопские цари могли достичь лишь временного решения проблемы. Существование отдаленной и развитой в экономическом отношении провинции, имевшей к тому же собственную политическую организацию и весьма древнюю историческую и культурную традицию, всегда было чревато движениями, аналогичными тому, которое возглавили правители Эндерты.

Такое положение, безусловно, требовало от эфиопских царей постоянной бдительности и боевой готовности. Разрубить этот гордиев узел единым махом, присоединив всю эту провинцию к своему домену, было невозможно даже для столь победоносного царя, как Амда Сион. И его введение прямого царского управления в Эндерте носило более характер грозной демонстрации, нежели долговременного учреждения. Сама прочность и стабильность местной власти препятствовала этому. Даже многие столетия спустя центральной-власти не удавалось подчинить Тигре своему прямому контролю.

Эфиопским

царям не оставалось ничего другого,

как постоянно заботиться о

сохранении своего военного

превосходства над местными

правителями, округляя и укрепляя

свой домен на юге, который в

конечном счете и обеспечивал им

достижение этого превосходства.

Здесь, однако, молодой династии «соломонидов»,

и в первую очередь Амда Сиону,

пришлось столкнуться с серьезной

конкуренцией со стороны быстро

растущего землевладетельного

монашества, настойчиво

проникавшего и прочно

обосновавшегося на землях Шоа и

Амхары. И взаимоотношения царской

власти и южного землевладетельного

монашества на протяжении всего XIV в.

определялось именно этим обстоятельством.

4.

Дальнейшее развитие монастырского

монашества в Эфиопии

в первой трети XIV в.

Конгрегации св. Евстафия и св. Такла Хайманота.

Конфликт между царской властью и южным землевладетельным монашеством в царствование Амда Сиона и его сына Сайфа Арада

По мере того, как в эфиопской державе шел и углублялся процесс разложения общины и феодализации общественных отношений, земледельческое население юга все более подвергалось феодальной апроприации, постепенный процесс которой сопровождался одновременным насаждением христианства. Значительную роль в этом играла эфиопская церковь, и в первую очередь монашество как наиболее организованная и мобильная ее часть.

Вся христианская территория эфиопской державы довольно «гетко делилась «а две части, каждая со своим центром. Одной такой частью являлась древняя северная область Тигре, эта колыбель эфиопской государственности, где процесс образования крупного, землевладения внутри разлагавшейся сельской общины зашел довольно далеко. Второй частью была плодородная область Шоа, откуда вышла династия потомков Иекуно Амлака, проводивших активную политику феодального освоения этой области и превращения ее в свой домен.

Если на севере в старинных христианских районах Тигре свободных земель, годных для земледелия, осталось немного, то юг, населенный «язычниками», предоставлял широкий простор для территориальной экспансии; Столь различные условия в этих двух частях державы породили две тенденции в политике не только царской власти, но и эфиопской церкви; тенденции, нередко приходившие в столкновение, но в целом дополнявшие друг друга как в государственной, так и церковной жизни средневековой Эфиопии.

В области церковной это выразилось в том, что к середине XIV в. внутри эфиопского монашества вполне сформировались два ведущих направления, две основные монашеские конгрегации. Одна из них получила большее распространение на севере страны» в Тигре, а вторая — на юге, в Шоа. В агиографической, а вслед за нею и в исторической литературе эти конгрегации стали называться по именам своих основоположников и наиболее выдающихся деятелей св. Евстафия на севере и св. Такла Хайманота на юге. Различия между ними, носившие весьма глубокий характер, в конечном счете проистекали из той разной обстановки, в которой они складывались и развивались. В Тигре, кроме древних, знаменитых и богатых монастырей, вроде Дабра Даммо, по традиции придерживавшихся устава общежития, преобладало монашество келлиотского устава. Это были небольшие монастырьки, не имевшие собственных пашен и угодий. Монахи жили каждый в своей хижине, питались порознь и сами выбирали путь к спасению души. Эти небольшие келлиотские обители существовали главным образом за счет доброхотных даяний богатых семейств, набожные члены которых: в преклонном возрасте принимали решение уйти в один из таких монастырей, чтобы замолить перед смертью грехи. Охотно принимали туда и неимущую молодежь, не нашедшую себе места в бренном мире, поскольку «молодшая братия» была нужна для выполнения тяжелых работ по хозяйству (носить воду, рубить дрова, молоть зерно и т. п.), которые в миру обычно выполняли женщины, а в монастыре — сами монахи. Таким образом, внутри этих небольших обителей, несмотря на монашеское отречение «от мира и всего стяжания его» и формальное равенство братии, наблюдались те же феодальные отношения патрона и клиента, что и в миру.

В келлиотоких монастырях отношения зиждились в конечном счете на тесной взаимной зависимости: знатные и богатые люди и в монастыре не могли обойтись без прислужников, облегчавших им бремя монашеских забот и преклонного возраста; неимущая же молодежь, нашедшая себе пристанище в монастыре, была заинтересована в добром здравии своей «старшей братии», за счет которой эти обители существовали. Не имея «и нужды, ни желания удаляться от мира далеко территориально, такие монастырьки не стремились ни к расширению своих обителей, ни к экспансии на новые земли. Обычно они располагались на вершинах гор, поросших лесом, непригодных для пашни и находившихся в той же округе, откуда были родом сами монахи. Это давало им, во-первых, необходимое уединение пустыни», во-вторых, близость к землям родичей, обеспечивавших им пропитание, и, в-третьих, безопасность от набегов мусульман и «язычников», не рисковавших далеко углубляться в христианские области. Окрестное население относилось к ним вполне благожелательно, поскольку братия, как правило, не вмешивалась в мирские дела и ничем не ущемляла интересов соседей.

Совершенно иная обстановка сложилась в конгрегации св. Такла Хайманота на юге. Тамошние монахи, выходцы из воинственной среды амхарских христианских переселенцев, оказались, на острие феодальной экспансии на богатые земли юга, населенные главным образом «язычниками» и отчасти мусульманами. Эти монахи, привычные к беспокойной пограничной жизни и получившие навыки монащеокой дисциплины в больших и знаменитых монастырях общежительного устава в Тигре, занялись активной монастырской колонизацией «свободных» (т. е. языческих) земель юга.

Они бесстрашно выдвигали свои обители на самую юго-восточную границу христианского влияния, умело привлекали на свою сторону местную племенную знать и неустанно расширяли монастырские владения с пашнями и угодьями. Их игумены старались пополнять братию главным образом молодежью, способной выжигать лес под пашню, держать в повиновении окрестное население, а в случае необходимости, и дать отпор грабителям. Последнее было далеко не. редкостью в монастырском быту южного монашества, и агиографическая традиция сохранила немало свидетельств «языческого сопротивления» тому процессу феодальной апроприации местного населения, который активно проводили монахи наряду с проповедью христианства.

Таким образом, монастырская колонизация южных земель была церковной разновидностью той общей территориальной экспансии, которая широко развернулась с 'начала XIII в. Эта экспансия обусловила как особое значение Шоа для дальнейшего развития эфиопской державы и эфиопской монархии, так и переход верховной власти в руки южной династии потомков Иекуно Амлака,

И светская и церковная экспансия в южном направлении приводили к апроприации местного земледельческого населения. Но если по отношению к нему и светские и церковные феодалы выстукали единым фронтом, и одна разновидность экспансии существенно дополняла другую, это не значит, что церковные и царские феодальные интересы на юге никогда не сталкивались. Напротив, с расширением этой экспансии их столкновение становилось неизбежным, поскольку эфиопские цари на протяжении всего XIV в. последовательно стремились утвердить свою власть и непосредственную юрисдикцию над всем Шоа и превратить эту обширную и богатую область в свой домен.

Существование огромных монастырских землевладений в этой области, постоянно расширявшихся в результате непрекращающейся монастырской колонизации, не могли не стать помехой эфиопским царям, так как монастыри в качестве церковных сеньоров не только претендовали на иммунитет, но и пытались вовсе отрицать какую-либо свою зависимость от царской власти, ссылаясь на известное библейское высказывание «ибо царь — один бог на небеси, и на земли».

Нет ничего удивительного, что столкновение землевладетельного монашества в Шоа (с центром в Дабра Либаносе) с царской властью произошло во времена Амда Сиона, государя, железной рукой расширявшего и укреплявшего как свою державу, так и свой домен. Под пером монастырских летописцев это столкновение приобрело вид беззаконных гонений «нечестивого царя» на святую церковь. Отголоски этой монастырской традиции нередко слышны и в литературе исторической. И. Ю. Крач-ковский, излагая общепринятое мнение, писал по этому поводу: «Имя царя хорошо известно и так называемой „краткой эфиопской хронике", хотя там фигура его рисуется не совсем в таком же свете, как в переводимом памятнике („Сказании о походе царя Амда Сиона". — С. Ч.). Начало его царствования ознаменовалось резким конфликтом с духовенством; причиной были условия семейной жизни царя, несколько необычные даже, для Абиссинии, стоявшей в этом отношении на довольно низком уровне. Духовенство тщетно протестовало против укоренившегося в знатных родах многоженства, но Амда Сион вышел за пределы даже этого, по-видимому, сильно распространенного обычая. По разноречивым показаниям краткой хроники, он взял себе в жены наложницу своего отца и вступил в брак с одной или двумя родными сестрами. |Митрополит Онорий предал его анафеме, за что был подвергнут истязаниям и навлек преследование на монахов Дабра-Либаносокого монастыря, знаменитого центра духовной жизни Абиссинии. Впоследствии примирение, по-видимому, состоялось — на каких условиях, неизвестно,— и сам царь выступает в одном из своих произведений в роли поборника и устроителя церковной жизни. Ко второй половине его царствования относится победоносная борьба с мусульманами, о которой говорит не только переводимая хроника, но даже и народные героические песни... В противоположность этому краткая эфиопская хроника о войнах Амда Сиона ничего не говорит. Очевидно, мы имеем дело с двумя литературными течениями, двумя категориями памятников» [24, с. 11—12].

Безусловно, здесь мы имеем дело с двумя, категориями памятников: «Краткая хроника» вышла из-под пера дабра-либаносского летописца, а историограф Амда Сиона, без сомнения, принадлежал к среде придворного духовенства. Однако различие между этими памятниками определяется не только и не столько разностью сугубо литературных жанров и течений. Мнение И. Ю. Крачковского заслуживает подробного рассмотрения Как в силу его распространенности, так и потому, что при отдельных вкравшихся неточностях 9 оно весьма точно следует в объяснении причин конфликта царя и духовенства монастырской (а именно дабра-либаносской) исторической традиции, перенося тем самым и в науку тенденциозность этой последней точки зрения.

Амда Сион, действительно, имел много жен, о которых неоднократно упоминает и его «Сказание», составленное, безусловно, духовным лицом, однако без тени осуждения. Обычай многоженства был широко распространен у эфиопских царей, но объяснять его следует отнюдь не «низким уровнем семейной жизни», а вполне определенными политическими и династическими соображениями, которые в глазах и самих царей и их современников придавали этому обычаю характер государственной необходимости. Браки царя являлись своеобразной и обязательной формой закрепления тех или иных государственных отношений, а не личным капризом монарха.

Именно такое обстоятельство обеспечивало долговечность этому обычаю, продолжавшему существовать и в XVI в. Как пишет один английский исследователь, ссылаясь на португальские источники, «хотя абиссинцы в то время были христианами, для государей ни в коей мере не было необычным иметь несколько жен и включать в их число дочерей своих мусульманских вассалов или соседей. Действительно, согласно сообщению Алвариша, войны с мусульманами, которые начались в царствование Лебна Денгеля, отчасти произошли из-за того, что этот царь смертельно оскорбил одного из своих мусульманских данников, отказавшись жениться на его сестре, потому что «у нее были большие передние зубы, и, когда он увидел ее, она ему не понравилась» [71, с. 28].

Разумеется, объяснение того сокрушительного мусульманского нашествия, которое постигло Эфиопию во второй трети XVI в., непривлекательной внешностью одной мусульманской девицы достаточно наивно, хотя и вполне характерно для историков той поры. Однако обычай закреплять вассальную зависимость мусульманских правителей, беря в жены их дочерей или сестер, существовал и нашел свое отражение в эфиопской историографии. Одной из жен царя Зара Якоба (1434—1468) была дочь правителя Хадья, называвшаяся кроме своего христианского имени, Елена еще и «Жан Зела, царица справа» [24, с. 61]. Это позволяет предположить, что по крайней мере одна из жен Амда Сиона, Жан Маигаша, также носившая титул «царицы справа», была родом из династии Валасма и этот брак закреплял подчиненное положение мусульманской династии по отношению к «соломонидам». Косвенно это подтверждает и отрывок из «Сказания о походе царя Амда Сиона», в котором повествуется как Сабр эд-Дин, потерпев поражение от войск Амда Сиона, посылает гонцов именно к этой царице с просьбой примирить его с царем.

Однако кроме такой немаловажной роли в проведении внешней политики царские браки имели значение и для поддержания престижа царской власти внутри страны, и это обстоятельство было прекрасно известно церковникам. Так, в «Житии св. Филиппа Дабра-Либаносского», одного из главных оппонентов и обвинителей царя Амда Сиона, прямо говорится о политической подоплеке царского многоженства: «И когда отец наш Филипп пребывал так, обольстили царя люди» знавшие колдовство, и сказали царю по имени Амда Сион: „Возьми жену отца твоего. Что тебе: ведь ты женишься не на той, которая тебя родила. А мы знаем, что устоит царство твое, если ты женишься на ней, а если нет — не устоит". Царь, услыхав совет этих обманщиков, женился на жене отца своего» [20, с. 399]. Этим же оправдывает перед Филиппом свой поступок и сам царь: «Царь сказал: „что тебе, если я женился на той, которая не родила меня, ибо оказали мне священники знающие: если ты не женишься на ней, не устоит твое царство". Отец наш Филипп сказал: „прельстили тебя волхвы и колдуны, наученные сатаной, отцом лжи"» [20, с. 401].

Весьма показательна здесь ссылка на советчиков: «священников» в устах царя и «волхвов» в устах Филиппа. Говорится ли о священниках или волхвах, о наложнице отца или сестрах Амда Сиона, о чем упоминает «Краткая хроника» 10, ясно одно: речь идет об определенных требованиях к царю со стороны каких-то блюстителей традиции. Причиной этбго пресловутого брака явилось отнюдь не то, что «Амда Сион вышел за пределы... обычая», а именно соблюдение древнего и хорошо известного современникам царя ритуала династического брака, будь то наследование царской жены или соправление брата и сестры» [12].