КРИЗИС

ЭФИОПСКОЙ ФЕОДАЛЬНОЙ МОНАРХИИ В XVI

в.

1. Политика детей и внуков Зара Якоба

В целом решительные реформы государственного управления, проводимые Зара Якобом, не «получили поддержки в стране. Более того, с течением времени число их противников росло. Все усиливающуюся оппозицию царю составляла церковь. Здесь сложилась любопытная ситуация: стремясь к самодержавной власти, Зара Якоб по сути дела уничтожил политическое значение митрополита в Эфиопии тем, что сначала заполучил сразу двух митрополитов для своего царства, а после их смерти не стал просить у александрийского патриарха замены и оставил их кафедры вдовствовать. В то же время он превратил игуменов крупнейших эфиопских монастырей в собственных придворных и подчинил их акабе-саату.

Тем самым он наделил акабе-саата столь значительной властью и политическим влиянием, каким не пользовались в Эфиопии и митрополиты. Так, избавившись от одного соперника своему самодержавию, Зара Якоб нажил себе вдвое худшего: митрополитом в Эфиопии всегда был копт, которому нелегко бывало применяться к новой и чуждой ему обстановке и находить сторонников среди разнообразного местного монашества. Стараниями же Зара Якоба акабе-саат Амха Сион получил под свое начало уже объединенную эфиопскую церковь с игуменами-придворными и даже подобием собственной церковной канцелярии: «Когда была надобность, он призывал одного из своих верных монахов и посылал его, куда хотел, близко или далеко» [24, с. 59].

С таким возросшим политическим влиянием объединенной им церкви Зара Якобу пришлось столкнуться к концу своего царствования и отступить перед этой силой. Когда Зара Якоб разгневался на своего сына Баэда Марьяма, заподозрив его в желании узурпировать, престол, то под давлением влиятельных церковников он против обыкновения вынужден был помиловать его. То, что это милосердие не было простым проявлением отцовских чувств, видно из следующего: Зара Якоб не только простил сына, но «поставил его полномочным над всеми и над жан цараром и получением подарков» [24, с. 84]. Более того, «когда сей царь наш Зара Якоб заболел, он призвал сына своего Баэда Марьяма и сказал ему в присутствии акабе-саата: „будь внимателен и да будет благо »а всех путях твоих, ибо есть в моем желании послать тебя". И когда наступил час упокоения его, его возвели на его престол, а прочих детей царя, которые были там, связали» [24, с. 84]. В этом случае поддержка церковников, и в первую очередь акабе-саата Амха Сиона, оказалась решающей, так как, по свидетельству «Хроники» Баэда Марьяма, «сказал акабэ-саат Амха Сион всей знати эфиопской, стоя пред престолом высоким: „глас царя нашего Зара Якоба: царь Баэда Марьям не по моему хотению; но повелел мне бог, да воцарю над вами именно его, о люди эфиопские!". Так говорил пред своею кончиною государь мой Зара Яокоб, да буду свидетелем его пред ангелами и людьми, и если я солгал, свидетель мне дух снятый» [24, с. 102].

Таким

образом двадцатилетний Бавда

Марьям был возведен в

Такое положение дел мало менялось с течением времени, и вполне аналогичную картину рисует Ф. Алвариш, духовник португальского посольства к эфиопскому царю Лебна Деятелю (1508—1540), который был в Эфиопии в 1520—1526 гг. Вот что он пишет о престолонаследовании в Эфиопии, которую он именует «страной Пресвитера Иоанна»: «По смерти Пресвитера наследует старший, другие говорят, что наследует тот, кто кажется Пресвитеру более подходящим и благомыслящим, иные же говорят, что наследует тот, у кого больше сторонников... Абима Мартос (митрополит Марк.— С. Ч.) сказал мне, что он и царица Елена сделали его (Лебна Деятеля. — С. Ч.) царем, потому что вся знать была в их руках. Посему мне и кажется, что здесь, кроме первородства, важно иметь сторонников» [29, с. 143].

Взойдя подобным образом на престол, эфиопский царь, по крайней мере в начале своего правления, редко решался проводить политику, противоречащую взглядам выдвинувшей его группировки. Поэтому по первым мероприятиям Баэда Марьяма мы можем судить о Щелях, которыми руководствовался «синклит», возводя его «а царство. Мероприятия же эти носили характер подчеркнутого, и поспешного отречения от политики грозного Зара Якоба: «После сего возглашен был глашатаем указ: „отныне одевайтесь все, как хотите, в белое, или в красное, и узники ближние и дальние возвратитесь в ваши дома". Ради этого радовались все люди эфиопские и много плясали и были одеты в красивые одежды» [24, с. 102].

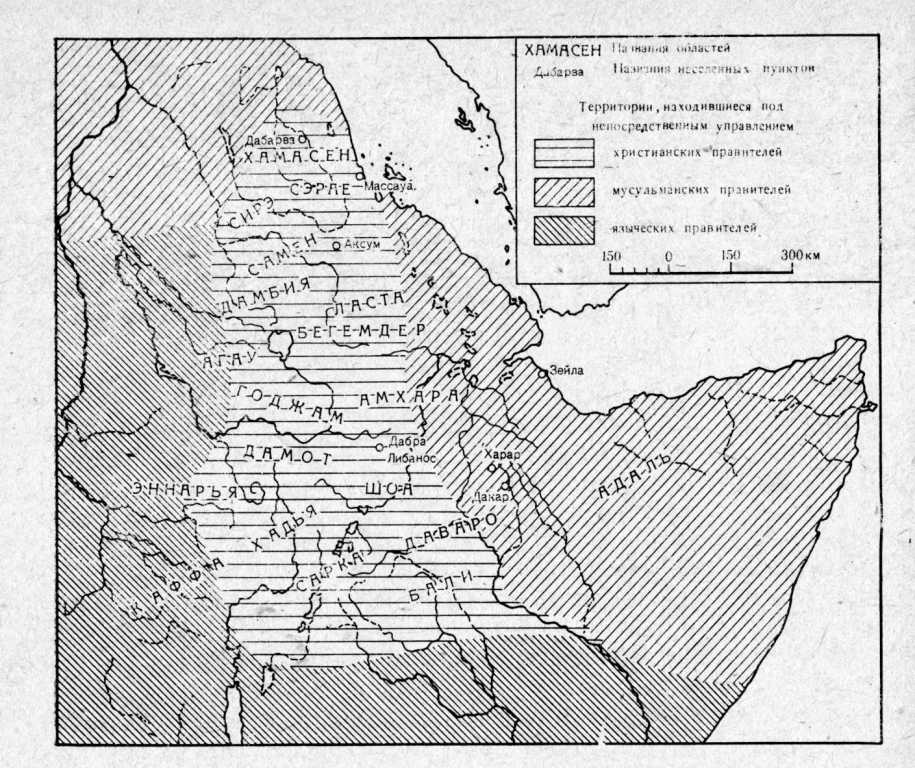

Сам Баэда Марьям демонстративно (появлялся перед народом на праздниках, «будучи видим всеми без своего покрывала... И радовались, созерцая лицо его, все люди, ибо обрели новое, неведомое доселе» [24, с. 85—86]. Баэда Марьям отменил не только строгий придворный этикет, введенный Зара Якобом, но и решительным образом порывал со всей предыдущей политикой своего отца. Однако то, что получили в его лице «люди эфиопские», трудно назвать особенно новым. Взойдя на царство в воскресенье, в понедельник «поставил он во все области людей, которых он избрал, ибо прежде все должности Эфиопии были в руках отца его. И он назначил чинов Эфиопии: бехт вадада справа и слева и всех подчиненных ему сановников по степеням их: в Шоа называемых цахафаламов, как и в Амхарской земле; в Анготе, Кеда и Тигрз — бахр нагаси; в Дамоте — цахафалам, в Вадж — кац, в Хадья и Ганз — гарад, в Даваро — эрас, в Фатагаре — асгуа, в Ифате — валасама, в Гедеме — аканцан, в Гань — царь. Всем им он поставил эрасов и шафшатов, и протоиереев и небура эдов поставил он также по городам, возложивши венцы на головы их» [24, с. 84—85].

Таким, образом, если Зара Якоб унифицировал всю административную систему, взяв управление провинциями в свой руки и назначая туда лишь собственных приказчиков' (рак-масаров), то Баэда Марьям вновь роздал области, выражаясь старорусским языком, «в .кормление» своим вельможам. Более того, некоторые титулььэтих «воевод кормленых» указывают на их опасную для верховной власти связь с-титулами местной родовой знати. Например, «кац» в Вадже, «гарад» в Хадья и Ганз^, «асгуа» (явно восходящий к титулу северной знати «хаогуа») в Фатагаре, «аканцан» (сокращение от «акабе-ценцен», т. е. «блюститель опахала») в Гедеме, не говоря уже о «валасама» в Ифате, что является именем мусульманской, династии. Все это не означало, конечно, что каждый такой правитель обязательно принадлежал к местной династии. Возможно, что царским наместником просто усваивался местный правительекий титул вне зависимости от его происхождения. Тем не менее, все это указывает на гораздо более тесную связь наместников с управляемыми обществами, нежели то допускал Зара Якоб, последовательно добивавшийся самодержавной власти.

Заслуживают внимания и упомянутые выше протоиереи и небура зды, и не только потому, что в свое время Зара Якоб «взял в свои руки и наместничество протоиерейств и не оставил ничего» [24, с. 82], а Баэда Марьям отменил это положение. В данном случае интересно то, что наместничества прото-иерейетв и небура-адов упоминаются рядом с наместничествами светских вельмож. И это не случайно. Выше уже говорилось о том, какую роль сыграла в Эфиопии церковь в деле широкой церковно-государственной экспансии и насаждении феодальных порядков в стране. Церковные феодалы в Эфиопии стали в середине XV в. многочисленнее я богаче феодалов светских, и это обстоятельство имело не последнее значение в дальнейшей истории эфиопского государства. К этому вопросу еще придется обратиться не раз.

Здесь .же достаточно сказать,-что засилье церковных феодалов с их в принципе неотчуждаемыми гультами серьезнейшим образом подрывало военную мощь государства. Владельцы гультов должны были служить своему сюзерену. Однако, если в деле феодального подчинения местного населения и светские и церковные феодалы одинаково стояли на страже интересов феодального государства, то в деле обороны страны церковники участвовали только молитвами, ссылаясь на слова апостола Иакова: «Много может молитва праведного споопешествуема в ней надежда жизни» (Посл. Иакова 5, 16). Церковная земля таким образом «из службы выходила». Тем не менее как крупные держатели земли и церковники попадали в поле, зрения царской власти, которая добилась прерогативы назначать протоиереев и небура-эдов, утверждая тем самым свой сюзеренитет.

Так, царствование Баэда Марьяма ознаменовало смену прежней централизаторокой политики на иную, более центробежную по своему характеру. Очень скоро, сразу же после расправы с доносчиками и наушниками Зара Якоба, от которых Баэда Марьям и сам пострадал в свое время, он упразднил и самый центр христианского царства, в который превратил Дабра Берхан его отец: «Тогда же царь наш повелел и оказал: „внимайте, лжецы, и отселе не говорите так, ибо открыл мне бог те преступления ваши, и вы, весь народ мой, приготовьте ваши пожитки и мулов; приготовьте ваши пожитки, ибо мы пойдем, куда повелит бог". Услыхав это, все воинство стало просить его, говоря: „Господия наш, мы возрадовались тому, что ты наказал сих злых людей, умертвивших много христиан, и тому, что ты повелел, чтобы впредь не повторялось всякое зло — ты хорошо это сделал. Но что до отправления в путь, то пощади свое войско, царь, ибо теперь не время — дни дождей. Окончим праздник креста, и затем пойдем с тобой, куда бог повелел тебе"» [24, с. 85]. Так закончилось недолгое существование Дабра Берхана в качестве столицы христианской Эфиопии.

Если Зара Якоб начал свое царствование, отправившись в Тигре, где он укрепил центральную власть в этой приморской провинции, преодолел церковный раскол, выписал двух митрополитов, торжественно короновался в Аксуме и всеми своими деяниями утверждал себя в качестве самодержца всей Эфиопии, то Баэда Марьям главное свое внимание сосредоточил на домене. В этом отношении показательна уже первая его раздача наместничеств: он назначил цахафаламов, т. е. управляющих областями царского домена, не только в Шоа и Амхару, эти традиционные доманиальные владения эфиопских царей, но и в богатую провинцию Дамот, чуть не на треть увеличив таким образом свой домен. Зара Якоб стремился быть могучим и грозным самодержцем. Баэда Марьям же начал свое царствование домовитым вотчинником, округляющим свои владения.

Сразу же по восшествии на престол Баэда Марьяма ожидали его обязанности государя: он должен был вознаградить своих сторонников и принять омаж многочисленных вассалов. Пойдя навстречу воинству, он помедлил с походом до праздника Воздвиженья креста 1, который справил в Дабра Берхане, и сразу же отправился в свой домен в Ам,хару, где «его встретил цахафалам Амхары с обильно приготовленными яствами и питьями» [24, с. 86]. Он обошел окрестные монастыри, игумены которых в свое время вступились за него перед разгневанным Зара Якобом, принял их омаж и роздал богатую «милостыню». Наиболее щедрые дары достались Дабра Либаносу, с настоятелем которого, Марха Крестосом, Баэда Марьяма связывала давняя дружба, и монастырь на несколько лет был освобожден он налогов. В Дабра Нагуадгуаде, любимом монастыре Зара Якоба, получившем от него в дар воинское снаряжение «скота Бадлая», где Зара Якоб был похоронен, Баэда Марьям оправил сороковины по отцу.

Далее Баэда Марьям приступил к устроению нового центра в своем домене: «Окончив это, он перешел в Келанто, которую назвал Атронса Марьям, с великим торжеством и смятением от многих коней и цевов, его сопровождавших без числа. И начал он построение этого храма при многочисленных строителях. И дал он ему в удел землю от Абал до Джамы, увеличил весьма число иереев, набрав и назвав их из всех областей, чтобы они молились в этом храме» [24, с. 102]. Не случайно Баэда Марьям начал строительство своей резиденции с возведения храма. При кочевой жизни эфиопских царей и их двора именно храмы и монастыри оставались в Эфиопии после падения Аксумского царства теми постоянными средоточиями местной экономической, торговой, политической и культурной жизни, которые делали их слабыми подобиями европейских городов. Если в Европе местным центром был город, то в Эфиопии — монастырь.

Стоит отметить также, что «пожелав итти в землю Келанто, послал он (Баэда Марьям.— С. Ч.) вперед немногих вельмож, которые у него были, и наказал им, говоря: „встречайте меня по чину, (когда я прибуду к вам". И дал им 50 тканей гемеджа для одеяния и убранства, ибо они были новое насаждение, и глашатай повелел: „не называйте сей земли Келанто, а называйте ее Атронса Эгзеетна Марьям" („трон владычицы нашей Марии".— С. Ч.)». [24, с. 87]. Видимо, Баэда Марьям решил значительно обновить" свой двор и приблизить к себе новых людей, всецело обязанных обретенным высоким положением ему. Именно этих «немногих вельмож» он и отправляет готовить себе встречу. Они — «новое насаждение», еще не имеющее собственных богатых одеяний для торжественной встречи царя.

«Новым насаждением» оказывается и Атронса Марьям, так как «земля Келанто» не принадлежала к числу старинных доманиальных владений царя. Поэтому хронист царя считает нужным подчеркнуть ее принадлежность к домену и добавить, что «эту землю некогда купил за золото царь наш Сайфа Арад, чтобы выстроить на ней церковь и не выстроил, ибо не было на то воля божией». Баэда Марьям же окончательно закрепляет ее за собою, учредив там соборный храм и собственную резиденцию и занявшись широким храмовым строительством. Царь, видимо, твердо решил превратить Атронса Марьям в центр своего домена, «и гробницы царей перенес он с места их — гробницу царя Феодора из Марха Бетэ, гробницу Гуерма Асфарэ из Асаро и Иекуно Амлака из Иекуно и других царей и митрополитов, всего 18 числом внес он и погреб в нем и установил дни памяти этих царей и митрополитов, не соединяя. И когда он находился здесь, велел перенести кости Такла Иисуса из Дабра Нагуадгуад, ибо это был его наставник, научивший его псалтирю Давида и был им весьма любим» [24, с. 103].

Зара Якоб, живя в Дабра Берхане, устроил там главный административный, но не церковный центр. Монастырям он благотворил, соблюдая ту иерархию, которую установил при дворе для их игуменов. Он и сам построил много храмов и монастырей, однако избегал объединять их административно: при дворе Зара Якоба подвизались и занимали видное место как дабра-либаносцы, так и монахи далекого северного Дабра Бизана. Баэда Марьям же слил в Атронса Марьям центр административный и церковный, перенеся туда мощи эфиопских царей и митрополитов, канонизированных к тому времени, и отдав собор Атронса Марьям под начало Марха Креетосу, настоятелю дабра-либаносскому.

Этот церковный иерарх в царствование Баэда Марьяма по своему политическому значению совершенно затмил некогда могущественную фигуру акабе-саата и положил начало особому, привилегированному положению Дабра Либаноса по отношению к правящей династии «соломонидов». Немалую роль здесь сыграло то, что земли этой конгрегации очутились в пределах домена. Если во времена Амда Сиона, когда ширилась церковная и государственная экспансия, это обстоятельство привело к жестокой распре между дабралибаносцами и царской властью, то во второй половине XV в. раздоры сменились теснейшим сотрудничеством. В первый же год своего царствования Баэда Марьям, находясь в Атронса Марьям, «повелел принести всем наместникам Эфиопии подати. И они все, согласно приказанию, принесли их в месяце Хамлэ и Нахасе. Привели и монахов Дабра Либаноса вместе с их настоятелем отцом нашим Мархена Крестосом (иногда он именуется Марха Крестос и Йемерхана Крестос. — С. Ч.). И сказал он отцу нашему Мархена Креетосу: „благослови сей храм и вы все, монахи, благословите его, и я отдам его вам, да будет вам в удел, как отдал некогда отец мой Зара Якоб отцу вашему Андрею, да будет ему в удел Дабра Нагуадгуад; отныне да не будет он отдельно от Дабра Либаноса". И об этом он установил завет с ними и никогда не прекращал каждое утро давать необходимое для сей церкви» [24, с. 90]. Так разрешился давний конфликт Дабра Либаноса с правящей династией, которая готова была благотворить монастырю на условиях вассальной зависимости монахов, чьи игумены со времен Зара Якоба наравне с наместниками являлись ко времени принесения податей и уже смирились со своей зависимостью.

То обстоятельство, что доманиальные интересы составили основу политики Баэда Марьями, отчетливо проявилось и в церемонии коронации. Баэда Марьям повелел совершить ее, хотя и по аксумскому чину, возобновленному Зара Якобом, но не в Аксуме, а в собственном домене, куда были вызваны «все потребные для пострижения ... все дабтара из своих монастырей и мужи Аксумские со своими законами» [24, с. 88]. Более того, свершив обряд помазания на царство по аксумскому уставу, Баэда Марьям счел необходимым короноваться и по местному обычаю: «Здесь царь спросил всех мужей амхарских о порядке благословения, которое творится над царем издревле и до ныне. И они объяснили ему чин благословения, которое совершается там для царя. И позвал царь законоведов и угостил их вместе с собою, облеченных в одежды из махака, ибо таков у них обычай. Других людей не было с ними, кроме Габра Вахеда и Марка... и знати правой и левой, и кроме азажа Такла Марьяма. После этого мужи амхарские благословили его по их закону и обычаю» [24, с. 104]. Установив таким образом тесные отношения с «мужами амхарскими», Баэда Марьям продолжил деятельность хлопотливого хозяина-вотчинника, объезжая земли своего разросшегося домена и строя церкви.

Это возвращение к политике и нравам времен давно прошедших «е могло не вызывать ропота и в войске и при дворе, тде хорошо помнили «руку высокую» прежнего могучего монарха. «Здесь он услышал, что все осуждают его, говоря: „Царь не живет по закону и уставам царства, но постоянно стремится быть на коне — ведь он юноша"» [24, с. 89]. Однако, если сторонники самодержавной политики затеяли заговор, то они выбрали для этого неподходящий момент. По всей стране, в особенности же в отдаленных областях, всегда тяготившихся бдительным присмотром уполномоченных Зара Якоба и скорой царской расправой, отход от прежней жесткой централизаторской политики был воспринят с облегчением. Так, когда Баэда Марьям послал в Цельмат (область провинции Самен, населенная иудеями-фалаша) родственника своего прежнего учителя Такла Иясуса — Марка, «которого сделал доверенным во всем», «он привел Амба Нахада, Цагая и Кантибу, которые изменили во дни царя нашего Зара Якоба, и помирил их с царем нашим Баэда Марьямом, и они обновили в своих областях церкви, которые некогда сожгли» [24, с. 103]. Тогда же прислал дань и правитель Адаля «Мехмад, сын скота Бадлая», говоря: «отныне я буду в мире и буду давать ежегодную дань, ты же повели всем цевам не воевать со мною и не вторгаться в мою область» [24, с. 90].

Таким образом, положение Баэда Марьяма было достаточно прочным, и он решил показать своим подданным, что он сын своего отца: «Посему разгневался царь наш весьма и повелел собрать все свое воинство, препирался с ним, говоря: „зачем вы меня осуждаете и говорите: этот царь не живет по закону и обычаям царства, но сидит на коне. Так вы говорили обо мне. Разве этот обычай ездить на коне и стрелять из лука не был у моих отцов издревле? Ныне же выведя людей, которые говорили это, предайте, мне, а если нет — все умрете". В этот день захватили многих монахов и знатных лиц и жан т абаки и предали их царю. Когда они отрицались от этих слов, и лика матан вместе с ними, царь повелел отвести их в мадханит 2, а затем им перерезали жилы на ногах и изгнали в Дак, Гуенц, Гуашаро, Дара, Крестос Фатар, а лика матани в Фенге и Амба Санэт и Дабра Маэцо. Из-за этого страх вошел в сердца всех людей и стали говорить между собою: „этот царь еще суровее отца своего". И тогда возгласил глашатай: „отныне все вы, мужи Эфиопские, будьте осторожны и живите по уставам вашим"» [24, с. 89—90].

Так началось расточение старых кадров царской администрации, преданных не столько вотчинным, сколько монархическим интересам, администрации, с таким трудом созданной Зара Яшбом. Упоминание о «многих монахах» среди роптавших и наказанных весьма симптоматично, так как церковники составляли значительную часть этой администрации. То, что они 'были отправлены в ссылку в южные монастыри, заставляет предположить северное происхождение этих «монахов», ибо царь вряд ли стал бы ссылать их в родные обители, где они встретили бы скорее сочувствие и поддержку, нежели осуждение и строгий надзор. Все это недвусмысленно указывает на падение при Баэда Марьяме политического влияния при дворе северного монашества, которым оно было обязано централизаторской политике Зара Якоба.

Однако, как показали дальнейшие события, этот переход от централизаторской политики к доманиальной, столь решительно осуществляемый Базда Марьямом, был задуман в очень неподходящее время. Вдоль побережья Африканского Рога уже началось медленное, но мощное и неотвратимое перемещение кочевых народов, которое неизбежно должно было затронуть не только прибрежные народы и торговые государства, но и высокогорную Эфиопию. Этой опасности Баэда Марьям не разглядел. Он только что принял омаж от правителя Адаля и благодушествовал в своем домене, обстраивая его, учреждая храмы и развлекаясь охотой, «ибо обычай у царей, придя в эту землю, охотиться на зверей» [24, с. 90]. Вторжение кочевников доба, подпираемых с северо-востока сомалийскими племенами, мало обеспокоило Баэда Марьяма. Он не спеша собрал свои полки и отправился в Тигре, по дороге принимая омаж от знати л церковников Ангота.

Военные столкновения на границе, всегда утомительные из-за обычной тактики кочевников нападать внезапно и так же быстро исчезать в пустыне, избегая решительного сражения, были восприняты царем как заурядная неприятность, которой следует противопоставить лишь некоторую настойчивость и личное присутствие. «Царь поклялся пред собранием: „я не уйду из этой страны, не вспахав поля, не посеяв хлеба и не накормив моего коня этим хлебом. Будьте тверды, сражайтесь и не стремитесь уходить в ваши города"» [24, с. 93]. Не смутили его и первые военные неудачи. Когда Баэда Марьяму донесли, что доба уничтожили полк гарада Бали, «царь, услыхав это, на другой день держал речь к своим воинам, и сказал им: „раньше было так на войне, что люди то поражаются, то побеждают; ныне же укрепите сердца ваши и да не войдет страх в мысль вашу, ибо есть бог, который поможет нам во время свое"» [24, с. 93].

Он вызвал из Цельмата полк Жан амора, поселенных на этой границе, но посланных сражаться в Цельмат, и с помощью этих войск, хорошо знакомых с местностью и тактикой своих кочевых соседей, разгромил доба.

Царский дееписатель склонен описывать эту победу в восторженных тонах: «И сотворил бог по слову его. Он повелел, чтобы было вспахано поле, чтобы посеяли хлеб и от этого хлеба накормили коней и мулов своих. И исполнилось слово пророчества его, ибо пророком был царь наш Баэда Марьям и для себя самого» [24, с. 95]. Однако Баэда Марьям оказался плохим пророком: он не только не смог обезопасить на сколько-нибудь длительный срок свои северо-восточные границы, но был не в состоянии надежно замирить тех же доба.

И полвека спустя они представляли все ту же опасность, как свидетельствует об этом Франсишку Алвариш: «От этой дороги, по которой мы путешествовали и которая ведет от моря на юг, живут мавры, называемые доба, потому что их страна называется Доба, и. это не царство. Говорят, что там двадцать четыре волости, и что когда двенадцать из них в мире, остальные всегда в войне. В наше время мы видели их всех в войне, и мы видели двенадцать начальников, которые бывают иногда в мире, при дворе, потому что они подняли мятеж и пришли мириться. Когда они приблизились к шатру Пресвитера Иоанна, каждый из этих начальников нес камень на голове, придерживая его обеими руками. Говорят, что это знак мира и что они пришли просить прощения. Эти начальники были приняты с честью... При заключении мира Пресвитер Иоанн повелел их выслать из их страны, более чем на сотню лиг и приказал начальников и тех людей, которых они привели с собой, поместить в царство Дамот с многочисленной стражей. Как только народ этих начальников узнал, что их господа сосланы, они назначили других начальников и подняли всю страну на войну» [29, с. 108—109].

Эфиопские цари пытались бороться с наступающей опасностью старым испытанным способом: расселяя свои полки по беспокойным окраинам. Однако это была борьба со следствием, а не с причиной. Пограничные кочевники вытеснялись на земли христианского царства не быстрой, но мощной волной миграции других кочевых народов, подпиравших их с тыла [54]. К концу XV в. эта волна еще не достигла Эфиопии, но первые предвестники ее, в виде набегов доба, делали жизнь на границе весьма беспокойной и опасной. Картину такой жизни описал тот же Ф. Алвариш: «Борьба против этих мавров доба — обязанность большого начальника, именуемого шум Жанамора, т. е. начальника той страны. Наместничество, называемое Жанамора,— большая местность со многими людьми и гористая. Говорят, что они хорошие воины, и им приходится быть таковыми и смотреть в оба. На земли и поры, где они живут, приходят мавры жечь дома и церкви и угонять со дворов коров. В этой стране я видел священника с отравленными стрелами; и я возразил ему на том основании, что он поступает так дурно, ибо он священник. Он ответил мне: „Посмотри туда и ты увидишь церковь, сожженную маврами, а неподалеку оттуда они угнали у меня пятьдесят коров и сожгли мои ульи, что служили мне пропитанием; потому я и ношу этот яд, чтобы убить того, кто убил меня". Я не нашелся, что ответить ему в том горе, какое я видел у него на лице и которое уязвляло его сердце» [29, с. 112].

Впрочем, Баэда Марьям остался вполне доволен результатами своего похода. Он впервые оказался за пределами собственного домена, и надо думать, что такое путешествие расширило его кругозор. Во всяком случае «после этого он посоветовался с отцом нашим Матфеем, настоятелем Дабра Даммо, и спросил его как своего духовника, итти ли ему в Аксум для совершения пострижения. Он оказал ему: „хорошо ты замыслил и да исполнит для тебя бог все желание твое". Тогда он послал макуанена Тигре и всех сеюмов и монахов и настоятелей, чтобы ожидать его, придя раньше в Аксум, и приготовить весь чин пострижения. Послал он и много быков для заклания» [24, с. 95].

Не стоит видеть в этом, однако; какого-либо поворота в политике Баэда Марьяма. К самодержавным претензиям своего отца он оставался по-прежнему равнодушным, и достаточно было появиться на границе воинственному наместнику Адаля по имени Ладаэ Эсман, преемнику умершего Мехмада, с которым он некогда заключил договор [24, с. 95], чтобы Баэда Марьям вовсе отменил, по-видимому, не столь уж важную для него коронацию в Аксуме и отправился инспектировать пограничные области, «где произвел счет коням, вооружению и воинской одежде» [24, с. 96]. Зятем он возвратился в свой домен, не помышляя более о помазании в Аксуме.

Если Баэда Марьяма мало волновала великодержавная идея, то свои феодальные права сюзерена он оберегал очень придирчиво. Придя в свой домен и не увидев среди встречающих «монахов Дабра Либаноса, державших от царя свои земли в Шоа, он «спросил там цахафалама Дабра Сиона: „почему не пришли встретить меня монахи Дабра Либаноса? Разве ты не цахафалам Шоа и не их земля Шоа?" Он ответил и сказал: „господин мой, все монахи с отцом нашим Иемерхана Крестосом пошли и прибыли в Дабра Берхан". На другой день, когда царь поднялся с места остановки, прибыли монахи Дабра Либаноса и все дабтара Дабра Берхана по чинам их со многими кадильницами и зонтиками навстречу ему... Тогда он повелел привести немедленно отца нашего Иемерхана Крестоса и тотчас приблизил его к себе. Тот сейчас же упал на землю от великой радости, поклонившись царю» [24, с. 96].

Неизбежным следствием такого сосредоточения царских интересов внутри домена было ухудшение положения на границах. И это естественно. Отказавшись от того административного аппарата чиновников, который был организован его отцом, Баэда Марьям все же не мог управлять своим государством в одиночестве. Он приближал к себе определенных феодалов, как светских, так и церковных, которые составляли его совет и делили с ним тяготы государственного управления. При преобладающих доманиальных интересах Баэда Марьяма местная ограниченность этого царского окружения была неизбежной, и мы видим, что это окружение было не только слабо связано с основной феодальной массой, но и даже в известной степени противостояло ей.

В результате недовольство и брожение стало появляться в воинской среде, в среде тех царских полков, которые несли трудную пограничную службу: «Когда он здесь находился, сообщили ему, что составили заговор в области Бали именуемые Таначе и приближенные Габра Иясуса, гарада Бали, и все цевы, говоря: „уйдем в землю Адаль". Услыхав об этом, царь повелел привести немедленно этих людей, составивших злой совет, и отнюдь не оставлять в их областях» [24, с. 97]. Ослабление связей между центральной властью и пограничными полками, возникновение противоречий между двором я основной массой служилых людей было весьма опасным признаком общего упадка царской власти.

Зара Якоб, столкнувшийся с аналогичной проблемой в свое время, смог разрешить ее, с одной стороны, учредив множество новых полков в противовес мятежным, создав собственный разветвленный административный аппарат, одержав впечатляющую победу над воинственным Адалем и поставив церковь как организацию на службу царской власти. Базда Марьям же не смог даже добиться безусловной верности воинов и военачальников, расселенных по окраинам царства, и последствия этой его слабости оказались весьма тяжелыми для эфиопской монархии.

Недовольство зрело не только в войсках, но и при дворе среди остатков той администрации, которая была создана в свое время Зара Якобом: «После этого лика мацани, по имени Яклэ, стал пред царя и сказал: „у меня, господин мой, есть речь, которой никто да не слушает, кроме тебя в твоем шатре, ибо она весьма важна". Этого лика мацани тотчас позвали и ввели к царю, удалив для него всех людей. И повелел ему царь рассказать все, что он находил нужным сказать. И рассказав царю все, что он хотел, он вышел от царя тотчас. На другой день повелел царь собрать всех жан масаров, и когда их вводили в палисад рано утром, их задерживали по одному и удавливали; трепетали и дрожали и они и видевшие ил. Когда он их допрашивал по этому делу каждого в отдельности и говорил: „зачем вы враждебны моему царству и хотите делать злое против меня?", они отрицали это. Их удавливали в этот день с утра до девятого часа. Затем привели лика мацани и сказал ему царь: „почему ты возводишь на этих людей твое обвинение, которое ты представил против них?". Он сказал: „я пойду в мадханит", они сказали тоже. Царь, услыхав это, сказал: „поклянись Сионом, церковью, что они творили зло против меня, и вы поклянитесь, что не делали мне никакого зла". И все ответили: „да, мы клянемся", и поклялся и он, и они» [24, с. 99]. Так Баэда Марьям продолжал разгром централизованного административного аппарата, доставшегося ему в наследство. В то же время насаждаемая им старинная организация приближенных «воевод кормленых» без надлежащего надзора рак-масаров была чревата центробежными движениями и опасностью отпадения дальних провинций, что скоро и обнаружилось: «Габра Вахеда, цасаргуэ, привел Махари Крестос из Дамота связанным по повелению царя и доставил его ко двору. И царь сказал ему: „зачем ты делал злое против меня и был весьма горд? Ведь грех твой рассказал Габра Берхан". Он отрицал и говорил: „я не творил превозношения и злого против тебя, господин мой". Их свели на суде, поставив обоих на судилище, причем царь слушал обвинения со стороны Габра Берхана, что он недостойным образом обращался с тем, что свойственно царству, что он сделал себе постель из шелковых одежд, что когда он садился на коня, делал это, как при дворе и на нем была ткань фотат. Когда он был признан виновным во всем этом, вырвали волосы его головы и повелел царь положить на одежду его жир, зажечь огонь, привязать его к его одеждам, напитанным жиром, и сжечь обернутого в одежде, повесив вниз головой 3. Но когда все судьи просили царя помиловать его от этого сожжения, его отдали гера-бацреваджатам, чтобы они заковали его десятью цепями» [24, с. 99—100]. Влияние центробежных движений чувствовалось не только внутри христианского царства. Видя ослабление контроля со стороны центральной власти, восстал Адаль, всегда бывший то ненадежным вассалом, то грозным противником эфиопских царей. Баэда Марьям назначил в Адаль наместником своего доверенного человека Габра Иясуса, «ибо он был бехт вададом и гарадом Бали». Однако, «когда он прибыл в город этих мусульман, нашел их готовыми выступить в страну нашу — всех сеюмов Адаля вместе» [24, с. 100]. Попытка восстания довольно быстро была подавлена, и Базда Марьям решил отпраздновать эту довольно незначительную победу столь же широко, как в свое время Зара Якоб отпраздновал победу над скотом Бадлаем»: «Посему возблагодарил бога царь наш Базда Марьям и сообщил это радостное известие акабэ-саату Амха Сиону. Тот, услыхав, обрадовался и возблагодарил бога. На другой день это радостное известие было сообщено через глашатая всему войску, и был весьма большой шум от плясок и пения. И повелел царь наш установить моления» [24, с. 100].

«Установление молений», подобное ежемесячному празднику дня победы над Бадлаем, а также участие в этом акабе-саата Амха Сиона очень напоминает методы Зара Якоба и вызывает подозрение: не по инициативе ли Амха Сиона было затеено церковное действо? Впрочем, церковным оно было только по форме, а цели имело вполне светские — поднять пошатнувшийся престиж царской власти, и прежде всего в воинской среде. Видимо, чувствуя непрочность своей власти и постоянно сталкиваясь то с заговорами, то с попыткой мятежа, Баэда Марьям счел за благо вернуться к помпе и строгому придворному церемониалу, введенному Зара Якобом.

Однако у Зара Якоба разработанный им этикет был зримым проявлением его действительно самодержавной власти. За реальным осуществлением этой власти бдительно следил целый аппарат царских чиновников не только при дворе, но и в отдаленных областях. У Баэда Марьяма же, не имевшего прочной опоры ни при дворе, ни в войске, аналогичные действия выглядели слабыми потугами. Недаром «все судьи» отговаривали царя от помпезной казни сожжения заживо. Говоря о разнице между положением отца и сына в сугубо придворном кругу, можно заметить, что, если Зара Якоб был'окружен слугами, та Базда Марьям — достаточно самостоятельными вассалами, которые, в отличие от слуг, не только высказывали свое мнение, но и считали себя вправе на нем настаивать.

К тому же победа Зара Якоба «ад мусульманами Адаля была весьма решительной, надолго замирившей это беспокойное государство. Что же до радости Баэда Марьяма по поводу победы Габра Иясуса в Адале, то она оказалась преждевременной. Его репрессии только сплотили мусульман, а большая карательная экспедиция, посланная под водительством того же Габра Иясуса и Махари Крестоса (старого доверенного слуги Баэда Марьяма, претерпевшего в свое время еще от грозного Зара Якоба), закончилась полным уничтожением христианских войск. Гибель христиан оставалась неотмщенной, поскольку царь не имел силы покарать Адаль и ограничился тем, что «повелел раздать святым, как и прежде... милостыню, исповедаясь пред господом богом своим, молясь о спасении душ людей своих, которые были побеждены. После этого он никуда не ходил, кроме Ваджа» [24, с. 106].

Именно

в это время (

Так как Зара Якоб не стал выписывать из Египта новых митрополитов на место скончавшихся Михаила и Гавриила, то в царствование Баэда Марьяма в стране стала остро ощущаться нехватка священников, рукополагать которых мог только митрополит. Необходимость в митрополите не подлежала сомнению. Вопрос, по которому разошлись во взглядах монахи северной и южной коигрегаций, заключался в том, призывать ли митрополита, как и прежде, из Египта или порвать с александрийским патриархатом и избрать митрополита из среды эфиопских церковников. За коптского митрополита стояли дабралибанооцы во главе с Марха Крестосом, за избрание же митрополита-эфиопа — евстафиане 4.

Политическая подоплека этого внутрицерковного спора достаточно ясна: самодержавная власть, разумеется, была заинтересована иметь на митрополичьем престоле эфиопа, ибо в таком случае дарь мог оказывать свое могущественное влияние на выбор «князя церкви, который к тому же оставался бы его подданным. Именно так и поступил Зара Якоб, отказавшись от связей с Александрией и возвысив акабе-саата до положения первого сановника государства. Евстафианокие монастыри, получившие благодаря царскому вмешательству не только официальное признание и богатые земельные пожалования, но и доступ ко двору и участие в политической и государственной деятельности, сочувствовали такой самодержавной точке зрения. Дабралибаносцы же, немало перенесшие от могучих эфиопских царей (жертвой которых пали Гонорий Цегаджский при Амда Сионе, Филипп Дабра-Либаносокий при Амда Сионе и Сайфа Араде и Андрей, предшественник Марха Крестоса при Зара Якобе), не имели причин желать усиления царской власти. Их нынешнее привилегированное положение доманиальной конгрегации, получившей «в удел» от Баэда Марьяма все возводимые в обширном домене храмы и монастыри, вполне устраивало дабралибаносцев, не желавших перемен [24, с. 90].

В

этой обстановке евстафиане подняли

вопрос о митрополите и «сказали: „Мы

слышали, что в Египте изменили

своей вере. Они едят запрещенное

законом. Ныне же давайте назначим

митрополита как сказано: да будет

назначен избранный народом"» (цит.

по [78, с. 246]). Трудно предположить, на

что они рассчитывали: идея

самодержавия никогда не была в

почете при дворе Баэда Марьяма, да и

влияние самих евстафиан сильно

мало после нескольких чисток

царской администрации. Возможно,

они надеялись, что после жестокого

поражения в Адале царь откажется

от своей прежней политики и примет

их точку зрения. Решительным

противником предлагаемого

евстафианами новшества выступил

Марха Крестос, настоятель Дабра-Либаноссний,

сославшийся на гнев божий,

постигший Эфиопию в IX в., когда во

времена патриарха Иосифа (830—849)

эфиопская церковь отказалась от

коптского митрополита. По этому

вопросу в

Однако Баэда Марьям не принял мнения большинства. Еще до собора рас Амда Микаэль, один из видных военачальников и придворных, бывший наместникам пограничного Фатагара еще со времен Зара Якоба, устроил Марха Крестосу аудиенцию у царя, где они вдвоем убедили Баэда Марьяма не порывать с александрийским патриархатом. Таким образом, еще до начала собора решение было принято. Поэтому, когда на соборе Марха Крестос сказал: «Пусть царь пошлет мудрых мужей, на чье слово можно положиться, узнать для нас. Если египтяне пребывают в вере православной, пусть они приведут нам митрололита по обычаю отцов наших. А коли не так, будем молиться богу и просить наставить нас в том, что делать», его предложение было принято царем. Баэда Марьям отправил в Египет сына Амда Микаэля с богатыми подарками для гроба господня в Иерусалиме, александрийского патриарха и султана Египта [48, с. 433].

Собор

Последним оно оказалось потому, что 8 ноября следующего года Баэда Марьям умер. Официальный хронист рисует идиллически спокойную картину наследования престола: «После него воцарился сын его Александр, как повелел он и сказал пред преставлением: „да воцарят после меня Александра, сына моего, ибо к нему благоволит господь бог мой". Это передавали слышавшие. И был Александр царем нашим благим, чистым и: кротким, ибо он был отрок и юн годами» [24, с. 106]. Однако монастырская традиция летописания сообщает о том, как придворная оппозиция попыталась, хотя и без успеха, воспользоваться смертью Баэда Марьяма для низложения могущественного Амда Микаэля и воцарения другого царя, нежели Александр: «И царствовал Баэда Марьям десять лет и два месяца. И пошел в поход Александр, сын его, с Амдо, начальником войска; и еще не вернулся он (из похода), когда упокоился Баэда Марьям. И воцарили люди двора Наода, сына его младшего. И когда вернулся Амдо, то воцарил он Александра, старшего брата. И царствовал он десять лет и семь месяцев» [79, с. 526]., Видимо, Баэда Марьям не полагался на собственный двор, где слишком, многие не одобряли его политики, и потому вверил Александра попечению Амда Миказля. Александр «был отрок и юн годами», и его участие в походе вместе с многоопытным «Амдо, начальником войска», было вызвано, очевидно, стремлением уберечь сына от козней придворных. Страх за своего старшего сына преследовал Баэда Марьяма чуть не с рождения Александра. Еще в младенчестве Александра Баэда Марьям отдал его на воспитание годжамскому нагашу Анбаса Давиту: «Сюда он велел годжамскому нагашу Анбаса Давиту принести свою подать. Когда тот, согласно повелению, принес много вещей своего царства, царь наш поблагодарил его весьма и дал ему своего сына Александра, да будет ему сыном, а он да будет ему отцом. Ол положил на его грудь этого младенца Александра. Тогда он весьма был рад этому и передал ребенку много даров — коней, мулов, золота, бумаги и оказал: „я дам ему всякое добро, ему потребное, по чину, но дай мне землю за него, на которой я помещу для него быков и волов". И сказал царь наш: „хорошо"» [24, с. 98].

Это произошло вскоре после того, как цевы Бали, несшие пограничную службу, составили заговор и решили уйти в Адаль, за что и были сосланы в Годжам в сопровождении войск годжамского нагаша. По-видимому, уже тогда Баэда Марьям начал искать опору своей слабеющей власти, среди верных военачальников, несущих службу в провинции, вдали от интриг недовольного двора. Однако вскоре «появилась злокачественная лихорадка и умертвила этого годжамского нагаша Анбаса Давита» [24, с. 98], и тогда царь обратился к Амда Микаэлю.

Таким образом, царствование Баэда Марьяма, начавшееся радостью из-за отмены строгостей Зара Якоба, закончилось всеобщим недовольством, настолько серьезным, что царь не без оснований опасался за судьбу наследника престола. Многочисленные попытки как со стороны двора, так и со стороны церкви побудить царя продолжить самодержавную политику Зара Якоба успеха не имели. Усвоив некоторые методы своего отца, Баэда Марьям поставил перед собою совершенно иные цели и последовательно придерживался феодальных принципов правления. Однако результаты политики Баэда Марьяма оказались в основном отрицательными. Приведенный некогда к покорности Адаль добился практической независимости, разгромив несколько раз с большим уроном для христиан карательные экспедиции. Наместники в провинциях, наделенные большой властью и старинными титулами, оказывались ненадежны и осмеливались при своих дворах усваивать царские прерогативы. Волновались царские полки, расселенные по окраинам. Разгон и частичное уничтожение тех кадров чиновничьего аппарата, который был создан Зара Якобом, также, не утишил придворных интриг и недовольства. Выдвижение Амда Микаэля породило зависть, равно как и привилегированное положение Дабра-Либанос-ской конгрегации. И двор и церковь утратили то свое прежнее единство, которое упорно и последовательно сколачивал Зара Якоб и которое делало их надежными орудиями самодержавной власти. При дворе шла ожесточенная борьба группировок, образовавшихся под влиянием интереса минуты вокруг различных влиятельных фигур. Что до церкви, то межконгрегационная ревность и соперничество, казалось бы, уничтоженные Зара Якобам, вспыхнули при Баэда Марьяме с новой силой, когда евстафиане были отстранены от государственных дел, а Марха Крестос, настоятель Дабра-Либаносский, сделался ближайшим доверенным лицом царя.

Последствия политики Баэда Марьяма надолго пережили самого царя и составили трудное наследство для его преемников. Несмотря на искреннее желание деепйсателя Александра изобразить его царствование как тишь, гладь и божью благодать, действительные события портят это впечатление: «И был во дни царя нашего Александра покой в радости и веселии. Были в согласии мать царя Ромяа с акабэ-саатом Тасфа Гиор-гисом и бехтвададом Амду; не было разногласия между ними тремя ни в совещаниях, ни в распоряжениях. Царь же не знал установлений Эфиопии и дел всех людей Эфиопских, ибо был весьма юн возрастом. Чрез некоторое время началась вражда аввы Хасабо, аввы Амду и уверенными в его правоте, с бехтвададом Амду, когда увидали, что он один управляет всей Эфиопией. Посему были схвачены все враждебные ему; их пытали многими истязаниями, а затем связали и сослали. Одни из них умерли в пути, другие остались в живых» [24> с. 106—107].

В какой-то степени положение Александра при восшествии его на престол было сходно с положением его отца в начале царствования: оба они были весьма молоды (хотя Александр значительно моложе), а главное — несамостоятельны и зависимы от воцаривших их группировок. Баэда Марьям взошел на престол благодаря активной поддержке влиятельного тогда акабе-саата Амха Сиона, а Александра возвел «начальник войска» Амда Микаэль, сломив сопротивление придворной оппозиции. Сходной оказалась и политика Александра, а вернее, политика той группировки во главе с Амда Микаэлем, которая сделала его царем. Эта была та же доманиальная политика с коронацией не в Аксуме, а в своем домене и с укреплением связей с Дабра Либаносом: «После этого царь наш, перейдя в землю Ялабаса, место отца своего, совершил обряд пострижения и исполнил обычай древних отцов своих... Перейдя затем в Шоа, царь наш прибыл в Амхару, обошел все монастыри и посетил Ганата Гиоргис, Дабра Нагуадгуад и Атронса Марьям... Он закончил построение этой церкви, именуемой Атронса Марьям; этот царь наш Александр окончил то, что оставил начатым отец его Баэда Марьям» [24, с. 107].

И

во взаимоотношениях с церковью мы

видим то же продолжение политики

Баэда Марьяма и Марха Крестоеа. В

В отношении субботствования евстафиан спасло то обстоятельство, что этот обычай уже прочно укоренился и в народе и в духовенстве, не склонном легко расставаться со своими благочестивыми привычками. К тому же субботствование имело авторитетное обоснование в многочисленных богословских трактатах времен Зара Якоба. Франсишку Алвариш, беседовавший с митрополитом Маркам спустя почти полвека после его прибытия в Эфиопию, так описывает с его слов этот конфликт: «Тот Пресвитер, который послал за нами, был весьма христианским, и. вскоре после их прибытия Пресвитер Иоанн повелел указом, чтобы не праздновать суббот и чтобы они не совершали иных ошибочных церемоний, к которым они привыкли, и чтобы не ели свиного мяса и мяса других животных, которым не перерезано горло. Когда это стали делать при дворе и в окрестностях, не так давно, прибыли в страну двое франков, которые и посейчас живут в ней, т. е. один — Маркорео-венецианец 5, а после него Перу де Ковильян — португалец 6; они, когда прибыли, до появления при дворе, то стали соблюдать эти обычаи страны, которых до сих пор придерживаются в некоторых частях, т. е. праздновать субботы и есть, как люди той страны. Некоторые священники и монахи, которые думают, что знают кое-что из Библии, видя, это, пришли к Пресвитеру и жаловались на двух митрополитов, а больше на викария, и говорили: „Как же так? Эти франки, которые пришли каждый из'своего царства, соблюдают наши древние обычаи, я как же митрополит, который пришел из Александрии, велит делать то, что не написано в книгах?". И потому Пресвитер повелел возвратиться к прежним обычаям» [29, с, 253—254].

Тем

не менее, хотя Александр и

возвратил субботствование, он

следовал политике Баэда Марьяма, а

не Зара Якоба и по отношению к

евстафианам и по отношению к внешнему

миру. Здесь он, как и Баэда Марьям,

был изоляционистом. Его не

интересовало ни красноморское

побережье, ни контакты с европейцами.

Если Зара Якоб через Пьетро Ромбуло

всячески стремился завязать связи

с европейскими монархами и даже с

Ватиканом, то его внук Александр

остался совершенно равнодушен к

францисканскому монаху Иоанну

Калабрийскому, посланному своим

орденом в Эфиопию вместе с Джованки

да Имоло. Они прибыли ко двору

Александра, по-видимому, в

Как и Баэда Марьям, Александр пытался возродить старинные феодальные традиции, когда во главе государства стоял царь-воин, сильный своим войском. Не удивительно, что результаты такой архаичной политики мало чем отличались от достигнутого Баэда Марьямам: «Сей царь наш Александр был полон силы и искусен в бою; он знал все военное дело, езду на коне, стрельбу из лука, умел владеть щитом и копьем, но был он и милостив, сострадателен и милосерд, любил доброе и ненавидел месть. Но воины его губили весь свет, удручали бедных и их не наказывали. Посему прогневался бог. Во второй год собрал царь всех своих воинов и опустился в землю Адаль, хотя говорили ему многие святые: „не ходи в землю Адаль, царь наш, не будет тебе пользы". Но он не послушался их, пошел и достиг Дакара. Разорили весь дом его и весь строй его. Когда он возвращался, мусульмане преследовали его, в небольшом количестве; когда он начал битву, все воины его обратились в бегство; одни погибли, другие убежали, иные попали в плен. Царя же покрыл бог крыльями своих ангелов и вернул в мире в его дворец. После этого он пребывал, скорбя и печалясь, и помышлял снова итти против врагов своих. Но не было ему по желанию» [24, с. 107].

Сложилась парадоксальная ситуация: Баэда Марьям, не ценя административных усилий Зара Якоба, свое главное внимание сосредоточил на домене и войске, этих двух источниках могущества ранних «соломонидов». Он «постоянно стремился быть на коне» и сурово наказывал осуждавших его за это. Его примеру следовал и Александр. Однако при таком преувеличенном внимании к войску и военачальникам военная мощь христианского царства падала. И этот упадок, начавшийся в царствование Баэда Марьяма, стал совершенно очевиден при Александре. К сожалению, большая часть «Хроники» Александра (от 3-го до 15-го года его царствования) пока не найдена.

О правлении его приходится судить по результатам, которые оказались весьма плачевными для царской власти. Александр царствовал 15 с половиной лет. Хотя он был возведен на престол воинами Амда Микаэля весьма юным и не мог вести самостоятельной политики в начале своего царствования, 15 лет — достаточный срок для укрепления личной власти.

Этого, однако, не случилось, и причину следует, видимо, искать не только в личных качествах Александра. За то столетие, которое прошло с конца XIV в., процесс феодализации в Эфиопии значительно продвинулся вперед. Это выразилось не только в окончательном сложении и административном оформлении царского домена, но и в появлении крупных феодальных сеньорий, не только церковных, но и светских. Дани, взимавшиеся с земледельческого населения, по большей части стали уступать место феодальной ренте. Такая хозяйственная самостоятельность крупных феодалов не могла не повлечь за собою и определенную политическую самостоятельность по отношению к царю (далекую, впрочем, от полной независимости), которая выразилась в появлении иммунитета.

Этот иммунитет следует понимать не только в его узком смысле, т. е. в смысле наличия иммунитетных грамот, или дипломов, которые были известны в Эфиопии применительно к церковному землевладению. Как справедливо отметил С.В.Юшков, «иммунитет оформляет и вместе с тем обеспечивает феодальную эксплуатацию крупными землевладельцами подвластного ему сельского населения. Возникновение иммунитета есть следствие (юридическое выражение) феодальной ренты. Час рождения феодальной ренты есть час и зарождения иммунитета... Поэтому история возникновения и первоначального развития иммунитета есть история постепенного приобретения и роста прав крупных землевладельцев над зависимым и крепостным крестьянством в смысле суда и дани. Иммунитет не сразу появляется в качестве законченного института, так же как не сразу возникает и оформляется феодальная рента» [28, с. 231—233].

Однако иммунитет вел не только к росту прав крупных землевладельцев внутри их сеньорий. Благодаря увеличению феодальной ренты крупные феодалы могли содержать не только свой собственный двор, устроенный по образцу царского, но и собственное воинство, иногда значительное. Не случайно, что при царском дворе в борьбе группировок соперничающих вельмож власть окончательно перешла от церковников к военачальникам, бывшим одновременно и крупными феодалами, которые старались добиваться своего уже не политической интригой, а военной силой.

После

неожиданной гибели Александра в

Таким образом, и к концу своего царствования Александру не удалось создать крепко спаянного и стоящего заодно административного и военного аппарата. Его военачальник Заселус бросает тело своего господина и спешит воцарить не его сына, Амда Сиона II, а Наода, его брата и соперника. Амда Сион II через семь месяцев умер, и на престол, на этот раз окончательно, взошел Наод. История смерти Александра и борьба за царство писалась, видимо, уже в правление Наода, отчего хронист тщательно избегает называть имена в своем повествовании. Так, совершенно не упомянут сам Наод: Заселус «сделал царем, кого хотел», а его противники «начали войну с Заселусом и тем, кого он поставил царем». И Заселус и его противник Такла Крестос сражаются, поддерживаемые безымянными «своими». Поэтому трудно определить состав противоборствовавших партий. Победа над Заселусом была одержана также безымянными «воинами Александра».

Согласно другому памятнику эфиопской историографии (однако историографии не официальной, а монастырской), во главе воинов стоял знакомый нам Амда Микаэль: «И когда умер Александр, то снова воцарили Наода люди двора, когда не было (там) раса Амдо. И пришел рас Амдо, и сверг Наода, и воцарил Амда Сиона, сына Александра, когда был тот младенцем. Поцарствовал он семь месяцев, и умер. И царствовал Наод шестнадцать лет. И на третий раз окрепло царство его. И отомстил Наод этому мятежнику, и закопал его живым в землю по грудь, и погнал на него коров и быков, коней и мулов, верблюдов и ослов, и они затоптали его» [79, с. 526].

Трудно сказать с уверенностью, насколько надежно это свидетельство в том отношении, что Наод казнил именно знаменитого Амда Михаэля. Ему противоречит отрывок из довольно поздней компиляции «Истории царей», опубликованной Сергеу Хабле Селласе, в котором казнь Амда Микаэля приписана царю Александру и причиной ее выставляется навет церковников: «И когда услышал царь эти два обвинения ложные, разгневался он и наполнился гнева, и не понял, что это ложь. И приказал он убить раса Амду, и тот стал мучеником, и сошел на него столп света и венец. И когда увидел царь это чудо, то раскаялся, и заплакал, и пошел в Дабра Либаное к настоятелю Марха Крестосу, и принял его эпитимию за то, что согрешил против раса Амду, и похоронил его с честью, и причислил к святым, и погреб с честью великой в новой гробнице Дабра Либаноса» [74, с. 547—548].

Марха

Крестос действительно не забыл той

поддержки, которую оказал ему на

соборе

Таддесе

Тамрат, проанализировав ряд

косвенных агиологических

свидетельств и сделав некоторые

хронологические выкладки, также

полагает, что казнь Амда Микаэля

была делом рук Александра, и

приурочивает ее к

Однако кому бы мы ни приписали роль могущественного противника Заселуса, вторично низложившего Наода и воца-рившего Амда Сиона II,— Амда Микаэлю или Такла Крестосу, общая картина засилья военачальников и слабости царской власти в Эфиопии конца XV в. от этого не меняется. Взаимное ожесточение в этих усобицах достигло крайнего предела. Официальный дееписатель Александра закончил историю царя и его сына Амда Сиона мстительной мольбой, совершенно нехарактерной для ровного тона эфиопской историографии и, пожалуй, даже и не вполне христианской по духу: «Боже, молюсь тебе, взирая горе: введи в дом твой помазанника твоего Александра имеете с сыном его Амда Сионом и дай ему пребывать одесную тебя. Утесни всех утеснивших его. Аминь» [24, с. 109].

В противоположность царской историографии монастырская традиция сообщает о смерти. Амда Сиона II с нескрываемым, облегчением. В «Житии» Марха Крестоса оно прорывается во фразе: «Через шесть месяцев жертва святого причастия вознеслась в небо, и умер царь Амда Сион» (цит. по [78. с. 293, примеч. 2]). Эта фраза была бы двусмысленна, если бы Амда Сиона успели помазать на царство. В таком случае можно было бы понять, что помазание, дарованное дарю от бога, со смертью его вознеслось обратно на небеса. Однако Амда Сион не был помазан, и упоминание о его смерти воспринимается как повествование об исполнении многих предыдущих молений по этому поводу. В подобных мольбах сомневаться не приходится, поскольку на предшествующей странице «Жития» царствование Амда Сиона описывается следующим образом: «И после сего умер Александр, царь православный, и погребен был рядом с отцом своим. И воцарился Амда Сион, сын его, и был он младенцем. И потому было пролитие крови многое и сражение меж всем войском царским, и некому было остановить их. И плач стоял в каждой области. Утварь, священная из церквей расхищалась, и пожирали друг друга князья эфиопские, как рыбы морские, и уподобились они зверью рыскающему» (цит. по [79, с. 529]).

Весьма

показательна эволюция отношения

дабралибаносцев к царской власти.

Трудно сказать, насколько агиограф

Марха Крестоса сознавал, что

описываемое им плачевное состояние

эфиопского государства явилось

прямым результатом той

ограниченной доманиальной

политики, которую всячески

поддерживал, а отчасти и направлял

герой его повествования. Вероятно,

такая мысль и в голову ему не

приходила. Тем не менее это было так.

Тесная дружба между Баэда Марьямом

и Марха Крестосом восходит еще к

Вполне приязненные отношения сохранялись у Марха Крестоса и с Александром, мать которого, Ромна, бывшая одно время регентшей его царства, перед смертью приняла постриг и удалилась в один из привилегированных келлиотских монастырьков близ Дабра Либаноса [78, с. 286]. Разумеется, казнь Амда Микаэля, которого «Житие» Марха Крестоса называет его «духовным сыном» (цит. по [78, с. 289]), должна была несколько омрачить эти отношения. Однако с раскаянием царя: они были, по-видимому, восстановлены. В результате горестные строки из «Жития» Марха Крестоса о князьях эфиопских, которые «пожирали друг друга, как рыбы морские, и уподобились зверью рыскающему», были написаны рядом с той самой «новой гробницей», где покоилось тело недавно канонизированного святого и мученика Амда Микаэля, первым подавшего царским военачальникам соблазнительный пример своевластия. Вся последующая кровопролитная борьба между такими военачальниками, как Заселус и Такла Крестос, была вызвана их стремлением занять при бессильном и несамостоятельном царе то положение могущественного временщика, которое в свое время занимал Амда Микаэль при малолетнем Александре. Эта борьба расшатывала эфиопское государство и увеличивала опасность со стороны мусульман Адаля, со времен Бадлая забывших о поражениях.

По

иронии судьбы «святой» Амда

Микаэль остался в эфиопской

средневековой историографии как

единственный человек, который был

способен дать отпор мусульманам и

чья гибель явилась для

христианской Эфиопии непоправимым

несчастьем: «И был один наместник,

по имени Амда Микаэль. Он занимал

эту должность от Зара Якоба до

Александра без смещения. И был он

праведен, богобоязнен и мудр. И

ненавидел он мусульман за веру их,

и знал обычай их суетный, и они

много ненавидели его ...И когда

услышали о смерти раса Амду амалики-тяне,

которые были на судилище, то

возрадовались они радостью

великбй и захватили в Вагаре и

Фатагаре людей и имение их и

продали их продажею» [74, с. 547—548].

Эта память об Амда Микаэле как

надежном защитнике от мусульман

оказалась столь сильна, что в

Тем

не менее к

Не удивительно, что в этих обстоятельствах новый царь обратился за помощью к церкви. В конце концов только сильная царская власть могла обеспечить церкви процветание и защиту от бесчинств и разбоя феодалов. И Наод прямо потребовал от церкви поддержки, выступив перед собранием монахов в Дабра Либаносе: «Молитесь горячо, дабы не погибла Эфиопия. Ведомо вам прежнее царствование и как разрушилось государство. (Молитесь же) дабы возвратились заблудшие овцы к единому пастырю» (цит. по [78, с. 293—294]). Таддесе Тамрат понял эту речь как призыв к дабралибаносцам употребить свое влияние против иных претендентов на престол, боровшихся против Наода. В этом, конечно, новый царь весьма нуждался. Однако призыв ко всем «овцам заблудшим» возвратиться под власть «единого пастыря» можно понять и шире — как призыв покончить с феодальной анархией и восстановить сильную царскую власть. Во всяком случае, дальнейшие действия Наода говорят в пользу последнего вывода.

Новый царь решительно и энергично принялся за борьбу с анархией, доставшейся ему в наследство. Прежде всего нужно было положить конец бесконечным сведениям счетов, которых накопилось немало со времени смерти Александра и которые раздирали и войско и двор. «После этого, когда люди были в смятении и обвиняли друг друга, говоря: „такой-то совершил то-то во дни царя нашего Александра", и от этого умножились преступления, повелел царь указом: „не говорите: ты совершил грех во дни царя вашего Амда Сиона. Кто так скажет ближнему, смертью умрет". Услыхав этот указ, все обрадовались и удивились его мудрости и разуму, и сказали: „воистину те, кто не утеснял и не совершал преступлений, учинил больше смут, чем было в это время; то, что повелел царь, хорошо". После этого он повелел приговором не лишать наследства неправедно утешенных» [24, с. 110].

Укрепившись на престоле и расправившись с такими своими противниками, как Такла Крестос, Наод сделал символический жест, который должен был показать новое направление царской политики: «Далее, самое великое из всего этого — совершил бог для него чудо и знамение: в третий год его царствования переносили тело царя нашего Зара Якоба в 30-м году после его смерти и внесли на остров Дага, где упокоилось тело его во гробе под деревом, именуемом „Упокоение праведных". Послышался голос от костей тела его: „сей покой мой во век"» [24, с. 110].

Казалось, все вернулось на круги своя. Кончилось время правления малолетних царей и всесильных регентов. На престол взошел Наод, зрелый человек, на собственном горьком опыте познавший превратности придворной жизни и горечь заточения на Амба-Гешен, что в свое время пережил и Зара Якоб. Сравнение этих двух царей напрашивается невольно. Период жестоких усобиц, предшествовавший окончательному воцарению Наода, можно было бы сравнить с правлением малолетних детей Хэзбе Наня, когда «воцарили рабы злые... Бадл Наня-младенца, желая править сами» [79, с. 512]. С воцарением Наода, так же как и с воцарением Зара Якоба, «злые рабы» были наказаны за «гордыню помышления их», и царь решил следовать самодержавной политике Зара Якоба, ибо «было явлено величие и высота его и пребывает до ныне», как сказано об этом царе в «Хронике» Наода.

Похоже,

что Наод и в быту желал подражать

своему знаменитому деду, вплоть до

его литературных увлечений. Как

сообщает один из эфиопских

летописных сводов, «государь Наод

занимался гимнами и молитвами и

составлял духовные стихи и

песнопения. В это время спустился

царь в Дабра Либанос вместе с

митрополитом аввой Марком и вынул

кости отца нашего Такла Хайманота и

поместил в золотую раку. В этот день

он устроил праздник великий со

службой и пением и сам пел вместе с

певчими. И пел он песнопения

собственные пред этой ракою, как

пел Давид пред ковчегом завета» [74,

с. 551].

Однако, как это видно из специального исследования Б. А. Тураева, литературной деятельностью Наод мог спокойно заниматься лишь в самом начале своего царствования. Внешнеполитическое положение Эфиопии оказалось слишком неспокойным, чтобы царь имел досуг для литературных занятий.

В одном из своих сочинений Наод прямо высказывает свою тревогу, обращаясь к богородице:

«Как

ты явилась явно на Дабра Метмак,

Явись

днесь, Марие, по обычаю призрения —

Говорю

тебе в восхвалении, раб твой Наод.

Тебе

подобает, Владычице моя, поклонение

в красоте служения.

Милость

твоя на мне да усугубится!

Молись

днесь, Мати Единородного,

Да

не постигнет стада моего

смертоносная язва»

[21,

с. 19].

Выход из создавшегося положения Наод видел в возвращении к политике Зара Якоба. Этому решению, однако, не суждено было осуществиться по причинам, от царя не зависящим. За те 60 лет, которые разделяют начала царствований Зара Якоба и Наода, слишком много перемен произошло и в Эфиопии и в окружающем мире, а самое главное, слишком изменилось место и значение Эфиопии в этом мире, чтобы внук мог повторить своего деда.

2.

Внешние и внутренние предпосылки

катастрофы

Во второй половине XIV в. в далекой Азии произошло событие, последствия которого спустя полтора столетия самым серьезным образом затронули судьбы христианского царства в Эфиопии: Тамерлан перерезал великий «шелковый путь» между Востоком и Западом. Невозможность сухопутной торговли резко увеличила значение и объем торговли морской с ее новыми путями и портами. Как писал Дж. Брюс, «Ормуз, островок, расположенный в Персидском заливе, превратился в перевалочный пункт торговли пряностями в то время, как эта торговля стала весьма затруднительной в Средиземноморье. Вся Азия получала через Ормуз товары Индии, и суда пересекали Баб-эль-Мандебский пролив, возродив древний путь Мекки, где встречались караваны из всех частей Африки. В это время Мекка уже не была покинутой; туда беспрерывно шли купцы, пересекавшие материк во всех направлениях» [38, с. 141 — 142]. Так, в новых условиях возродился древний торговый путь вдоль Красного моря, пребывавший в упадке с аксумских времен. Египет, контролировавший сухопутный путь между бассейнами Красного и Средиземного, морей, воспользовался преимуществами своего положения и стал даже злоупотреблять ими, перепродавая европейцам пряности буквально втридорога.

Эти

экономические изменения не

замедлили вызвать и изменения

политические. Венецианцы,

раздраженные египетскими поборами,

порвали отношения с мамлюкскими

султанами. Их примеру последовал и

король Кастилии и Арагона, давний

соперник Венецианской республики.

Положение христианских купцов в

Средиземном море еще более

ухудшилось в

Европейский

интерес к «царству Пресвитера

Иоанна» в XV в. был весьма велик. В

Тем

временем в Европе не прекращались

поиски путей в Индию. Особенно

активными в этом деле оказались

португальцы, на что были свои

причины. К XV в. европейская

экспансия на Восток, принявшая

форму крестовых походов,

остановилась, натолкнувшись на

мощное мусульманское

сопротивление. Для наиболее

развитых стран. Западной Европы

наступила эпоха разложения

феодализма и развития буржуазных

отношений внутри каждой страны. На

смену внешней экспансии пришло

внутреннее развитие. В этом

отношении, однако, Португалия

явилась исключением. Как пишет О. С.

Томановская, «к началу XV в.

социально-экономические условия в

Португалии напоминали те, которые в

свое время в Центральной Европе породили

первые крестовые походы на Восток.

Португалия в тот период была

малонаселенной страной со слабо

развитыми ремеслами и небогатой

торговлей. Португальские товары

ценились невысоко на иноземных

рынках и потому, несмотря на довольно

значительный флот и развитое

мореходство, не могли принести

Португалии экономического

процветания, как она принесла

его, скажем, итальянским

республикам... Бедственное положение

страны требовало какого-то выхода.

Таким выходом, пусть даже временным,

мог стать крестовый поход. Вот

почему, когда в

Этим португальским крестовым походам (как и всем предыдущим) не суждено было увенчаться тем успехом, на который надеялись их благочестивые устроители. Они не смогли уничтожить ислам и «ценой трудов своих и затрат привести эти души на истинный путь, помня, что нельзя принести Господу большего дара» (слова Гомиша Занивда Зурары, автора «Хроники открытий и завоеваний Гвинеи») (цит. по [17, с. 76]). Однако такие крестовые походы побудили португальцев выйти в Атлантический океан и совершить столь далекие плавания, на которые ранее европейцы не отваживались. Это достижение обычно приписывают деятельности принца Генриха Мореплавателя, о котором Дж. Брюс сообщает: «От самой нежной юности своей принц Генрих со страстью любил математику и изучал со тщанием астрономию. Щедрый и доблестный, он был врагом предрассудков, суетности и гнева. Он весьма милостиво обращался с теми евреями и арабами, которые одни, быть может, могли дать пищу тому пылу, с которым он занимался, науками. Напрасно, конечно, мечтал он сделать Португалию конкурентом в той средиземноморской торговле, которую вела Венеция. Но у него оставалось другое средство искать путей в Индию: для этого нужно было пересечь Атлантический океан» [38, с. 143—144].

Современные исследователи в значительной степени развеяли эти романтические представления о принце Генрихе как «о человеке, который по своему интеллекту, эрудиции, по широте мировоззрения значительно превосходил своих современников». На основании последних работ «складывается представление о принце скорее как о фанатичном крестоносце, который, несмотря на недюжинные знания, любознательность и энергию, не стоял выше идейного и морального уровня своего времени... Открытия, видимо, так и не стали главным делом принца Генриха. Документы свидетельствуют, что лоследвие годы жизни он целикам посвятил служению богу, благотворительности и заботам об Ордене. Большое дело, им начатое (всех последствий и всего значения которого он, скорее всего, даже не мог предвидеть), пошло своим необратимым путем, повинуясь законам истории, сам же он так и не вышел за пределы идей и представлений своей эпохи» [17, с. 87.—88]. Однако как бы там ни было, португальцы первыми из европейцев пересекли Атлантический океан, вышли за его пределы и обнаружили обширные земли к великому несчастью их обитателей.

Впрочем, это произошло далеко не сразу, и португальцам потребовалось почти столетие для того, чтобы проложить морской путь в Индию. На протяжении всего XV в., когда велись такие поиски, португальцев не покидала мысль о той помощи, которую они рассчитывали получить от «Пресвитера Иоанна», если они отыщут его царство. Об этом пишет Зурара в своей «Хронике Гвинеи», когда перечисляет причины, побудившие Генриха Мореплавателя исследовать африканское побережье Атлантики: «А вторая причина состояла вот в чем. Он рассудил, что если в тех землях найдутся какие-то поселения христиан, или же такие гавани, куда без опасения смогут заходить суда, то можно было бы в наше королевство привозить многие товары, которые, по всей вероятности, приобретались бы по дешевой цене, потому что с темп землями не торговал никто из наших краев, ни из иных, нам известных; а туда равным образом возили бы некоторые товары из тех, что есть в нашем королевстве, и торговля эта принесла бы немалую выгоду машим соотечественникам» (цит. по [17, с. 76]). Об интересе португальцев к «царству Пресвитера Иоанна» вполне ясно говорит и «Канарская книга», или «Книга завоевания и крещения канарцев», составленная в 1404—1406 гг. капелланами экспедиции Бетанкура: «Помимо этого не может быть места, более подходящего и безопасного, нежели это, для того чтобы победить сарацин и оттуда напасть на них легче всего, с наименьшим риском и тратами. Морской путь туда легок, короток и сравнительно дешев... И здесь можно легко добыть сведения о первосвященнике Иоанне» (цит. по [17, с. 78]).

К

последней трети XV в., когда

португальцы достаточно хорошо

ознакомились с западным побережьем

Африки, им стало ясно, что «царство

Пресвитера Иоанна» следует искать

или восточнее, или южнее Гвинеи. В

Любопытно, что и здесь «царство Пресвитера Иоанна» интересовало португальцев не само по себе, а в качестве источника или рынка торговли индийскими пряностями. Перед Ковильяном и Пайвой король поставил задачу «разузнать, где находятся главные рынки пряностей, каковы те различные пути, по которым они попадают в Европу, откуда идет золото и серебро, которым оплачивается эта торговля, а прежде всего узнать точно, можно ли попасть в Индию, плывя вокруг южной оконечности Африки» (55; цит. по [71, с. 19]). Для выполнения этой задачи путешественники получили «навигационную карту, срисованную с карты мира», 400 крузадо и королевское благословение, после чего они отправились из Сантарема 7 мая 1487г.

Попытки отыскать морской путь в Индию и «царство Пресвитера Иоанна» предпринимались и раньше, однако успехом не увенчались. Собственный план поисков Коцильяна и Пайвы отличался простотой и логичностью замысла: они решили проследить путь индийских пряностей в обратном порядке, от Европы до Индии. Поэтому они отправились в Италию, в Неаполь, оттуда — на Родос, где закупили партию меда, и под видом купцов прибыли в Александрию. Этот простой по замыслу план оказался далеко не прост в исполнений. В Александрии они заболели лихорадкой и чуть не умерли, а за время их болезни «наиб» Александрии присвоил их товары. Тем не менее король Португалии, видимо, хорошо разбирался в своих слугах и знал, кого посылать в столь опасное путешествие. Выздоровев и закупив новую партию товара, они присоединились к каравану некоего «магрибинского мавра из Феса» и под видом мусульман отправились в Тор на Синае, оттуда — в Суакин, и далее — в Аден.

Здесь пути товарищей разошлись. Да Пайва пересек Красное море и высадился на побережье Африканского Рога, где вскоре умер. Ковильян же поплыл в Индию и побывал в Канануре, Каликуте и Гоа. Казалось, он выполнил свою главную задачу и нашел ту страну, где пряности растут «прямо на деревьях». Однако Ковильян этим не ограничился. Из Гоа он отправился в Ормуз, затем — в Аден и Зейлу. Оттуда с караваном мусульманских купцов он посетил Софалу, и через Зейлу и Аден возвратился в Каир, чтобы узнать о судьбе да Пайвы. В Каире он был извещен о смерти своего товарища и готов был вернуться в Португалию, однако встретил двух португальских евреев, рабби Авраама и рабби Иосифа, посланных на поиски Ормуза, а также его самого. Ормуз им разыскивать не пришлось, потому что Ковильян уже побывал там. Рабби Иосиф вернулся в Португалию с отчетом Ковильяна, в котором тот описал королю, «как он побывал в Индии и узнал, что португальские суда могут доплыть туда по океану... как он обнаружил корицу и перец в городе Каликут, и что гвоздика идет оттуда... а чтобы достичь Индии суда, что плывут вниз от Гвинеи, могут точно достичь оконечности материка, держась на юг, а затем они попадут в Восточный океан, а там нужно спрашивать Софалу и остров Луны (Мадагаскар. — С. Ч.)» [55; цит по 71, с. 23].

Итак, Ковильян выполнил свою грандиозную задачу и по сути дела открыл (теоретически и, я бы сказал, картографически) морокой путь в Индию вокруг Африки. Однако его «большая служба» на этом не закончилась, так как король потребовал, чтобы он нашел «Пресвитера Иоанна». И снова Ковильян отправился в Аден, где расстался с рабби Авраамом, посетил Джидду, откуда дерзнул проникнуть даже в Мекку и Медину, снова возвратился на Синай и в который раз вновь приплыл к Зейлу. Здесь ему удалось достичь «Пресвитера Иоанна» лишь потому, что как раз в это время эфиопский царь Александр предпринял очередной карательный поход на Адаль и находился близ Зейлы. Как передает Алвариш со слов самого Ковильяна, «он (Александр.— С. Ч.) принял его с великой радостью и удовольствием и сказал, что отошлет в его страну с большим почетом» [29, с. 270]. Вскоре, однако, Александр был убит отравленной стрелой лучника из племени майя.

Согласно некоторым европейским источникам, эфиопский царь (то ли Александр, то ли Наод) хотел отправить и, собственно, даже отправил Ковильяна с посольством в Португалию, дав ему письмо и большую корону из золота и серебра. Относительно этой короны в письме якобы было сказано: «Нельзя снимать корону с главы отца, а только с главы сына, и он (эфиопский царь.— С. Ч.) и есть сын его (т. е. короля Португалии. — С. Ч.), и потому снял ее со своей главы и лослал ему самое драгоценное из того, что имеет» (цит. по [71, с. 24]). Далее в письме предлагался союз против мусульман и план освобождения Иерусалима. Однако ссора, разгоревшаяся между членами посольства еще в пределах Эфиопии, вынудила их вернуться ко двору, где Ковильян и провел остальную свою жизнь, пользуясь, впрочем, большим почетом и уважением [29, с. 270].

В этом сообщении подозрительным является лишь совершенно нехарактерное для эфиопских монархов той поры самоуничижение и признание далекого короля Португалии «отцом» и, следовательно, согласно феодальной фразеологии,— сюзереном эфиопского царя. Все остальное выглядит вполне правдоподобным и даже находит подтверждение в эфиопской историографии: «И воцарился сын Александра, по имени Наод. И во дни его усилились мусульмане, и дошли до земля Ифат, и угоняли скот и людей. Жители Вага и Фатагара сделались мусульманами. И когда оказался царь в затруднении, сделал он столицу в Звае, в месте, называемом Иярико. А матери его, царице Елене 7, была явлена (грядущая) погибель страны Эфиопии, и посылала она послания в государство португальское, чтобы было оно в помощь чадам ее. А князьям неведома была погибель страны и покорение ее от рук мусульман, и суесловили они на языке арабском и на языке амхарском. А старики горевали и говорили: „Что за времена постигли нас! И будет время наше временем раздоров, пока не наступит VIII тысячелетие 8!"» [74, с. 550—651].

Это последнее свидетельство заслуживает тем большего доверия, что источником его послужили рукописи из монастырей близ оз. Звай, где в свое время находилась резиденция царя Наода и могли сохраниться документы его канцелярии [74, с. 565]. Таким образом, к концу XV в. давний интерес Португалии к «царству Пресвитера Иоанна» начал вызывать ответные чувства в Эфиопии.

В

Как пишет Р. Панкхерст в своем «Введении в экономическую историю Эфиопии», «внешняя торговля Африканского Рога весьма пострадала в начале XVI в. от португальского столкновения с арабами. Албукерки упоминает, например, о потоплении его соотечественниками 20 судов Зейлы „большого размера", а Барбоза — о разрушении несколько лет спустя арабских торговых поселений в Зейле, Бербере и Брава. Он добавляет, что в его времена суда, шедшие с Востока, постоянно подвергались опасности быть захваченными португальцами, которые поджидали их у мыса Гвардафуй. Он говорит, что они часто получали богатую добычу, так как перехватывали каждое мусульманское судно, какое могли, заявляя, что оно плывет в нарушение запрета короля Португалии. Подобное вмешательство португальцев тяжело отразилось на всем Востоке. Корсали сообщает, например, что доходная торговля Малакки, Каликута, Ормуза и Адена пришла в упадок, а индийские купцы принуждены были уйти во внутренние районы полуострова; такие отдаленные города, как Венеция и Каир, также страдали от прекращения торговли» [69, с. 359—360].

В

этих обстоятельствах мусульмане

Средиземноморья, с давних времен

получавшие выгоды от торговли с

Индией, не могли оставаться