Глава

5

ХРАНЕНИЕ

И ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ

В качестве одного из важнейших признаков вступления общества в эпоху цивилизации большинство исследователей называют появление в нем письменности, т. е. «совокупности документов, выполненных письмом того или иного народа» [37, с. 57].

Появление письма и письменности — процесс исторически обусловленный: на определенном этапе развития общество и государство уже не могут существовать без письменности. Возникновение и использование письма создают принципиально новые возможности для расширения пределов социальной памяти общества — необходимого условия для его дальнейшего прогресса. Письмо и письменность оказывают большее или меньшее воздействие на все области культуры, которая в целом вступает в качественно новую стадию. В отличие от большинства средств общения (устной речи, жеста и т. п.), ограниченных во времени и пространстве, написанное слово обладает временной и пространственной протяженностью. Эти свойства письма объясняют, почему повсюду на земле развитие внутригосударственных и межгосударственных отношений и прогресс общества в целом (когда оно достигло стадии госу-дарствообразования) предполагают переход к использованию письма и письменности.

Вместе с тем исследователи истории письма у различных народов отмечают, что его возникновение и становление было чрезвычайно длительным процессом, имеющим не одну промежуточную стадию, и в этом смысле о зачатках письма можно говорить еще в первобытном обществе. Формирование первоначального письма относится к неолиту [37, с. 73]. Ранней формой письма является предметное. Выдающийся немецкий исследователь истории письма И. Фридрих в качестве одного из примеров предметного письма приводит послание, отправленное пленным йоруба (время, когда оно было послано и источник своей информации И. Фридрих не сообщает). Послание состояло из кусочка древесного угля, перца и нескольких сухих зерен кукурузы, завернутых в тряпицу. Оно обозначало: «Мое тело затвердело как камень, будущее черно как уголь, душа горит огнем (отсюда перец. — Н. К.), тело иссохло как зерно кукурузы, мое платье превратилось в лохмотья» [109, с. 34].

Одним из видов предметного письма служили бирки, имевшие широкое хождение и в классовых обществах в различных районах мира.

Другой первоначальной формой письма является письмо рисуночное, т. е. такое, которое передает сообщение посредством рисунка. Оно может пользоваться теми же приемами изображения, что и предметное. Человек, животное, вещь могут быть нарисованы либо со всеми деталями, целиком, либо условно, сокращенно (например, слово «бык» обозначается рисунком бычьей головы), абстрактные понятия могут изображаться символически (например, понятие «холодный» — при помощи изображения текущей воды и т. д.). Задача такого письма — передать не звучание, а смысл сообщения. Однако и в рисуночном, и в предметном письме возможен прием «звукового ребуса», когда слово, не поддающееся изображению, заменяется символом, имеющим фонетически такое же или сходное звучание, даже если между ними отсутствуют какие-либо смысловые связи.

Рисуночное письмо может переводить в «письменную форму» другие виды сообщения, например, жесты; между ним и изобразительным искусством нет четких границ, хотя они имеют разные задачи: для рисуночного письма художественность в передаче изображения не является самоцелью. Обычно в качестве признаков рисуночного письма, отличающих его от произведений искусства, отмечаются, во-первых, то, что письмо — это не отдельное изолированное изображение, а рассказ в картинках, и, во-вторых, использование в письме, как правило, более схематичных, символических условно-знаковых элементов [37, с. 63—66].

Предметное и рисуночное письмо, в сущности, одно и то же. Важно, однако, что с появлением последнего сообщение отрывается от предмета и переносится на различные материалы для письма [109, с. 34—37].

Оба

эти вида первоначального письма

были широко распространены в

странах побережья Бенинского

залива. В середине XIX в.

английскому путешественнику Р.

Бертону показывали любопытное

послание, отправленное африканцами

из района Игбебе (близ слияния рек

Нигер и Бенуе) для передачи

известий о находившемся там

путешественнике-англичанине. Оно

состояло из обрывков старых

панталон, от которых были отрезаны

все пуговицы, пучка бечевок

европейского и местного

производства, перевитых вместе,

чтобы показать, что судьба белого

путешественника и чернокожих

членов его экспедиции неразделима.

Арабский талисман, именуемый в тех

местах григри, намекал на то,

что посыльный был мусульманином, а

перец, нанизанный на веревку,

означал, что дорога была опасной.

Три сломанные раковины каури

говорили о том, что чем скорее

англичанину будут посланы свежие

припасы, тем лучше. Половинка

семечка кардамона выражала

утешение, показывая что сердце

путешественника еще билось [159, т. 2,

с. 221—222].

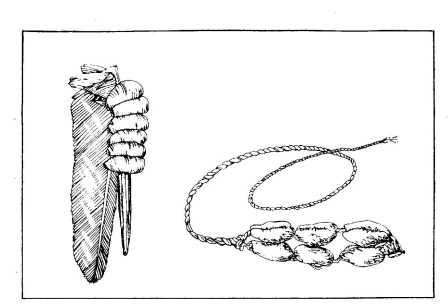

Йорубское предметное письмо. Образцы посланий членов царского рода государства Иджебу конца XIX — начала XX в.

Предметное письмо у йоруба, называемое ароко, было зафиксировано в конце XIX в. в Иджебу, Ифе, Ондо. Оно имело определенный набор символов. Это письмо употреблялось главным образом при передаче секретных официальных сведений. Для этого использовались раковины каури, перья, камешки и другие подобные предметы. Каури, соединенные в связки определенным образом, могли передавать идеи. Например, две раковины каури, нанизанные на шнуре открытыми сторонами друг к другу, могли обозначать дружбу или готовность вести мирные переговоры. Те же раковины, нанизанные так, что они оказывались повернуты друг к другу обратными сторонами, обозначали натянутые отношения, враждебность [243, с. 319; 222, с. 409—414; 109, с. 237, рис. 2].

В 1860—1862 гг. во время военного конфликта между йоруб-скими государствами Ибаданом и Иджебу в последнее было отправлено одним из вождей Ибадана символическое послание, содержавшее предложение о заключении мира. Оно состояло из веера, пера птицы осин и белого пояса. Эти предметы были отобраны из-за созвучия йорубских названий веера и пера со словами, выражающими отношения между воюющими сторонами: в йорубском слове абебе («веер») корень бе означает «просить», в слове осин (название водяной птицы) корень син означает «служить». Белый пояс у йорубов — символ мира. Таким образом, сочетание трех предметов означало «мы просим вас, мы будем вам служить, пусть будет мир между нами» [212, с. 486].

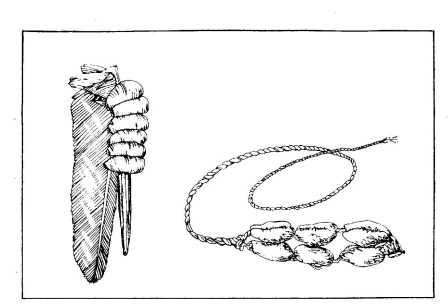

Йорубское предметное письмо. Образец послания членов царского рода государства Иджебу конца XIX — начала XX в.

Предметное и рисуночное письмо составляли неотъемлемую часть культуры ранних государств. Большинство дошедших до нас образцов этих зачаточных видов письма связано с представителями царского рода или с должностными лицами. Очевидно, что, подобно обучению грамоте в последующие века, оно было доступно не всем.

Уникальными историческими документами являются многоцветные глиняные барельефы, вделанные в стены дворцовых построек дагомейских царей (муляж одного из барельефов можно видеть в экспозиции ленинградского Музея антропологии и этнографии). Они были сделаны по заказу правителей Дагомеи с целью сохранить в памяти потомков подвиги дагомейских царей. Все барельефы просты и реалистичны по манере исполнения и символичны по смыслу. Например, барельеф из дворца Гезо, запечатлевший черную рыбу на крючке, является образной записью известного высказывания этого царя: «Рыбу» которая хватает приманку, легко вытащить из воды на сушу». Крючок изображал царя Гезо, а рыба — воина наго (йоруба), барельеф в целом был аллегорическим выражением непреклонного стремления Гезо освободиться от даннических обязательств перед йоруба [273, рис. ХVА]. Другой барельеф (из дворца Глеле) — макака с кукурузным початком в лапе — был аллегорическим изображением ответа, который дал царь Адан-дозан (1797—1818) посланцам наго, пришедшим к дагомейцам с требованием уплаты традиционной дани в пользу Ойо [273, рис. IX]. Адандозан вручил им зонтик с аналогичным рисунком, представлявшим царя Ойо в образе обезьяны, которая одной лапой подносила ко рту кукурузный початок, а другой тянулась за следующим. Эта символика означала, что требования Ойо непомерны. По преданию, в ответ царь Ойо послал царю Дагомеи мотыгу, что должно было означать: «Ты очень беден сейчас? Работай и тогда ты сможешь заплатить мне дань». В этом примере есть несколько интересных моментов. Во-первых, почти полная аналогия не только содержания, но набора изобразительных средств на барельефе и на царском зонтике (кстати, зонт сам по себе нес информацию — он был знаком именно царского послания). Во-вторых, послание на зонтике было высказано языком международного общения — его символика была одинаково близка, понятна и йоруба и дагомейцам. В-третьих, язык символов был слабоинформативным, самостоятельного значения он не имел: послание такого рода, мнемоническая запись в подобной форме требовали в дополнение к ним живых толкователей. В частности, в Абомее толкование барельефов хранилось в памяти членов царского дома и придворных [273, с. 7]. Информативность подобного рода мнемонических «записей» и «посланий» является из-за своей индивидуальности, уникальности даже более низкой, чем древней символики. Между тем последняя (например, солярные знаки) откладывалась в сознании народа в течение многих поколений и была понятна всем без сопроводительного толкования. Но она и гораздо проще упомянутых «посланий», которые, в сущности, выражали достаточно сложные идеи. Их передавал словесно царский посланец, удостоверяя правильность сообщения и то, что его автором был царь, определенным набором символов.

Подобный способ передачи официальной информации был в ходу и в Бенине. Бенинская традиция сообщает, что оба Обаноса (начало XIX в.), пребывая слишком долгое время эдайкеном (наследником престола), ибо отец его правил 54 года, имел обыкновение время от времени выщипывать свои седые волосы и посылать их отцу в г. Бенин (по обычаю, наследник не мог видеть царя при его жизни). Этим Обаноса показывал, что он становится стар и что отцу пора уступить ему место на троне. В ответ царь посылал сыну смесь толченого мела и соли в знак того, что мир еще не потерял для него своего вкуса и что он не может его оставить [177, с. 43—44].

Согласно той же традиции, когда знать Бенина приглашала на трон принца Окпаме (будущего обу Озолуа), сначала упорно отказывавшегося от престола, она послала ему с царским шутом шкатулку, в которую поместили двух мышей — домовую и полевую. Когда Окпаме открыл шкатулку, домовая мышь юркнула в дом, а полевая побежала в кусты. Подумав, Окпаме догадался о смысле послания: если мышь может определить, где ее настоящее место, то тем более это должен знать он, человек. И Окпаме поспешил на церемонию коронации [177, с. 23].

Приведенный случай — пример весьма сложной символики и изощренного воображения, вырбсших на базе развитой, своеобразной и очень далекой от нас культуры. Нужно быть воспитанным на вполне определенной культурной традиции, чтобы по посылке, состоящей из двух мышей, догадаться, что тебя зовут занять царский трон!

Помимо символических посланий для передачи официальных сообщений в государствах побережья Бенинского залива использовались дворцовые гонцы и «говорящие» барабаны. В какой-то степени «говорящий» барабан — аналог русскому колоколу, который тоже мог говорить: предупреждать о приближении к городу неприятеля, оповещать о пожаре или, наоборот, — о радостном событии.

Иорубский барабан дундун, по-видимому, является инструментом, идеально приспособленным для передачи тональной йорубской речи. Его деревянная основа по форме напоминает песочные часы, две мембраны на каждом конце соединены друг с другом кожаными ремнями. Барабанщик давит на них, когда ему требуется увеличить высоту тона. Даже средний технически подготовленный музыкант может воспроизвести на дундуне октаву. То, что он выбивает,— не код, а точная имитация мелодии и ритма речи. Каждая музыкальная фраза может иметь несколько значений. Так, уже в наши дни неграмотному барабанщику было предложено передать языком барабана фразу «Говорит радио Нигерии», произнесенную по-английски диктором-йоруба с соблюдением тональности йорубского языка. Барабанную дробь записали на магнитофон и использовали в качестве музыкальной заставки нигерийского радио. Затем, в порядке эксперимента запись фразы дали послушать нескольким «людям с улицы», не раскрыв им заранее ее происхождение. Первый встречный истолковал ее так: «Когда вождь Ибадана умрет, кто будет его преемником?» Версией второго было: «Он ест грязные бананы, значит, он мается животом». Версией третьего: «Здесь нет бедняков, ступай в соседний дом» [282, с. 12—13]. Однако же обычно язык барабана использовался во вполне определенном, традиционном культурном контексте и без труда воспринимался йоруба. Во дворцах царей барабанной дробью передавались, например, сведения о приходе посетителей и некоторые другие известия. Во время государственных праздников, торжественных церемоний барабаны использовались для восхваления предков правящих династий, во время общенародных праздничных шествий — для восхваления предков участников религиозных процессий, танцоров и просто прохожих.

Особо важное значение в раннем государстве имел институт царских гонцов. В Ойо специальная группа придворных-илари служила царскими посланниками и гонцами. Их назначение утверждалось после одобрения их кандидатур оракулом Ифа и ритуалов, благодаря которым они приобретали качества, необходимые для успешного выполнения их миссии, в первую очередь храбрость и преданность царю.

Во время церемонии посвящения илари получали «официальные имена» — девизы, например: «оба (царь) не готов», «оба торжествует», «не противься ему», «не причиняй неприятностей обе», «меня поддерживает оба», «заговоры приводят к нарушению законов» и т. п. [126, с. 19; 243, с. 306].

Выбор того или иного илари для выполнения специальной миссии в качестве дипломатического представителя царя или его гонца было делом большой важности, ибо само его имя говорило о намерениях царя, несло определенную информацию.

История йоруба сохранила очень яркий пример того, как ошибочный выбор илари усугубил сложность внутриполитической обстановки в Ойо в конце 20-х годов XIX в. В этот период власть царя пошатнулась, в державе росли сепаратистские тенденции. Пытаясь предотвратить распад государства, царь обратился к правителям подчиненных городов с призывом к укреплению единства. В Икойи (город в столичной провинции Ойо) собрались на совещание все влиятельные вожди государства, и в конце концов процарская партия склонила их к тому, чтобы сохранить лояльность по отношению к царю. Но когда уже после их предварительного решения к месту съезда прибыл из столицы гонец, обнаружилось, что царь прислал илари, чье официальное имя означало «не идите на сговор!» [212, с. 2111. Это повлияло на колеблющихся, и вожди, теперь уже «по царскому приказу», законно продолжали мятеж. По-видимому, враждебная царю партия ловко использовала традицию в своих целях. Аналогом этому в письменном обществе могла бы быть замена подлинного текста приказа подложным.

Современный йорубский историк Р. Оланьян весьма наглядно показал, как в заключительный период междоусобных йо-рубских войн конца XIX в. царь Ойо воздействовал на настроения воюющих сторон, манипулируя илари с официальными титулами Обакосетан («царь не готов»), Обаджувон («царь более могуществен, чем они») и Обалолу («главным является царь») [243, с. 309—310].

Институт, подобный илари, существовал и в других йорубских государствах. В Иджеше, Экити и Ифе он назывался эмесе, в Иджебу — оди [185, с. 202—204]. В Дагомее, находившейся долгое время в сфере культурно-политического влияния Ойо. царь Тегбесу ввел по типу илари институт венсангун.

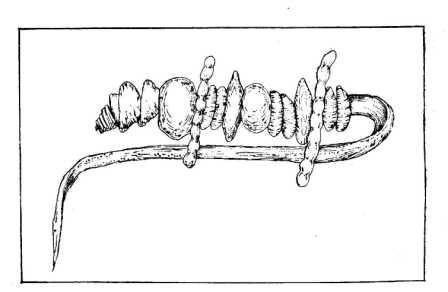

Судя по сохранившимся описаниям, венсангун были полномочными царскими гонцами, живой дипломатической почтой. Обычно они передвигались парами, чтобы один дублировал другого для точности передачи информации. Чаще всего их служба требовалась для передачи сообщений из столицы, г. Абомея, в дагомейский портовый город и один из крупнейших центров трансатлантической работорговли, Виду, и обратно. На дороге Вида — Абомей для гонцов было устроено несколько станций, где их ждали сменщики: на всем протяжении пути известие должно было идти с предельной скоростью. В 50-х годах нашего века была выдвинута гипотеза о существовании зачатков письменности в доколониальном Бенине. Д. А. Ольдерогге, анализируя бенинскую коллекцию МАЭ [77; 78; 79], уделил особое внимание изображениям на ободках, идущих вокруг основания некоторых из голов ухув элао — бронзовых скульптур бенинских царей. «Исходя из того, что каждая из этих голов представляет портретное изображение определенного царя, не трудно предположить, что выбор и порядок этих изображений (на ободках. — Н. К.) имел непосредственное отношение к изображаемому царю или его деятельности. Я думаю, — писал Д. А. Ольдерогге, — что каждое из этих изображений имеет символический характер. Совершенно очевидно, что ни одно из изображений на таких ухув элао не могло быть случайным. Каждое было определенным символом и должно было иметь определенный смысл... Если мое предположение правильно, то в данном случае мы имеем зачатки письменности у бенинцев. Подтверждение правильности моего предположения я вижу в рельефах дворца царей Дагомеи, где каждый из царей изображен условным образом...» [77, с. 375— 376]. Гипотеза Д. А. Ольдерогге была выдвинута на основе анализа четырех голов — двух из коллекции МАЭ, одной из немецкой коллекции, описанной в свое время фон Лушаном, и одной — по описанию. Всего же в различных музеях мира их насчитывается более тридцати. Далеко не все головы имеют ободки у основания. Согласно периодизации У. Фэгга они есть лишь у голов позднего периода, относящихся к XVIII—XIX вв. Далеко не на всех ободках есть изображения, на некоторых — просто геометрический орнамент. В немецкой коллекции, описанной фон Лушаном, имеется еще семь голов с ободками, имеющими изображения; сходные рельефы есть также на подставке большого металлического сосуда. Набор символов на этих ободках сравнительно невелик; каждое из них связано с культом священного царя Бенина. Это прежде всего неолитический топор, присутствующий на всех без исключения ободках.

В бенинской иконографии очень часты образы царя с неолитическим топором в левой руке. Топор в руках обы, согласно бенинским верованиям, увеличивает его способность благословлять или проклинать. Голова барана также присутствует на всех ободках и означает, по всей видимости, жертвоприношение, ибо баран был наиболее часто приносимым в жертву предкам животным. Стилизованный хобот слона имеется на всех ободках, а леопард (целиком или его голова) — на шести ободках из семи. И слон и леопард были «царскими» животными, особенно леопард — главный символ царской власти.

Другие изображения — это меч эбен (на одном ободке), земноводные (лягушка — на четырех, крокодил — на трех ободках) и плохо различимое изображение либо птицы, либо рыбы. (На бронзовых рельефах бенинские мастера изображали птицу обычно в плане, с распростертыми крыльями, напоминавшими плавники рыбы.)

Церемониальный меч эбен — также царский символ. Вся высшая знать, вожди Бенина должны были танцевать с такими мечами во время ритуала поклонения обе.

Большинство изображений на ободках — парные, т. е. если в центре (считая от линии носа) на ободке находится неолитический топор, а слева от него — хобот слона и леопард, то обычно и справа от топора располагаются такие же изображения. На некоторых ободках одни и те же символы повторяются четыре раза (всего на этом ободке восемнадцать изображений). Они, очевидно, имеют магически-культовое назначение и связаны с культом царя и его предков.

Безусловно права Б. И. Шаревская, утверждая, что «знаки на ободках бронзовых голов имеют символическое значение и сами по себе»: рука с трезубцем на подставке петуха (МАЭ 595-6) означала, что это царская жертва; птицы, хамелеоны, змеи, крокодилы, жабы, рыбы служили образами духов предков в период до их нового воплощения в людей и т. д. [120, с. 199].

Знаки на ободках — это так называемые фразограммы. Каждый такой знак передавал целое сообщение, он применялся изолированно, без связи с другими аналогичными знаками. Подобные знаки не образовывали системы письма: более того, в отличие от пиктограмм они редко служили исходным материалом и для формирования более высоких, чем фразогра-фия, логографических систем письма, т. е. таких, в которых знаки (логограммы) передают отдельные слова [37, с. 38—39].

Элементы фразографии, древнейшие условные знаки, в частности знаки собственности царя (царские тамги), сохранились на многих других старинных изделиях бенинских мастеров из металла и кости. На разных слоновьих бивнях, тщательно обследованных Д. А. Ольдерогге, ему удалось обнаружить переходные формы от чисто художественного изображения к упрощенному, символическому начертанию, превращение художественного образа в условный знак.

Сохранилось сообщение Л. Рёмера (вторая половина XVIII в.) о «некоторой степени учености бенинских негров», состоящей «во многих иероглифических знаках и каменных изображениях, с помощью которых они могут рассказывать как свою историю, так и историю всей страны» (цит. по [120, с. 199]).

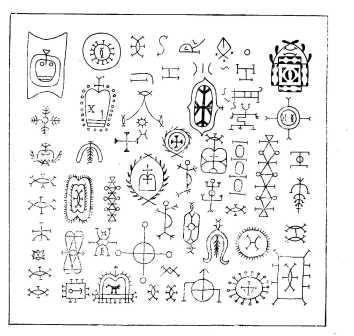

Знаки нсибиди

Пользование

древнейшими условными знаками было

широко распространено по всему

западноафриканскому побережью. В

В

начале XX в. в дельте р. Кросс было

обнаружено местное письмо нсибиди.

Позднее выяснилось, что нсибиди

или близкое к нему письмо

распространено на значительно

большей территории: им

пользовались народы эве, экой,

йоруба, ибибио, юго-восточные игбо и

т. д. Письмом владели только

посвященные, члены тайных союзов,

ему обучали специалисты.

Английский миссионер Макгрегор,

открывший нсибиди в

Сходным образом, посредством сокращенных рисуночных изображений, были «записаны» пословицы народа эве. И. Фридрих приводит несколько таких «записей» и их толкование, которое свидетельствует о довольно широких возможностях рисуночного письма. Например, пословица «Хамелеон говорит: „Ты умрешь, хотя ты и умеешь быстро двигаться"» записана так: изображены большой человек, который легко ходит на большие расстояния, дорога (горизонтальная черта) и крылатый зверь как символ смерти [109, с. 244, рис. 21].

По мере того как ранние государства превращались в «империи», дописьменных, «традиционных» средств передачи информации становилось явно недостаточно. Усложнение и расширение государственного аппарата, контроль над обширными территориями, населенными разными этносами, работа по сбору и учету поступлений дани, торговых пошлин и других государственных доходов, развитие межгосударственных отношений и необходимость фиксировать результаты дипломатических и торговых переговоров и т. п. — все это требовало новых мне-монико-коммуникативных средств.

В отличие от древнейших, так называемых первичных государств регион Бенинского побережья в эпоху интенсивного государствообразования был связан с цивилизациями, обладавшими развитым письмом и письменностью. Связи государств побережья Бенинского залива с мусульманским миром, проникновение с конца XVI в. в северные районы исследуемого региона ислама, практика использования на государственной службе рабов-мусульман — все это способствовало проникновению в «языческие» государства арабского языка и письменности, правда, до XIX в. — в очень небольших масштабах.

Сведений об этом так мало, что приходится привлекать материал из соседних с регионом побережья Бенинского залива областей. В записках европейцев, посещавших государство Ашанти в 1817 и в 1821 гг., упоминаются несколько грамотных «мавров» (мусульмане из исламизированных стран Гонджи, Дагомбы и Мампрусси), живших в столице Ашанти Кумаси и образовавших там нечто вроде канцелярии для записи важнейших политических событий. «Секретарь-мавр» жил одно время в столице Ойо. Этих данных недостаточно для того, чтобы говорить о каких-либо видах записей при царском дворе в Ойо, но то, что такие записи могли вестись, подкрепляется сведениями французского купца, встречавшего в конце 80-х годов XVIII в. в Бенине послов из Ойо, умевших писать по-арабски. Эти послы были выходцами с Севера, видимо, хаусанцами, состоявшими на службе царя Ойо. Существовала также практика использования правителями государств исследуемого региона грамотных торговцев-мусульман для выполнения посольских поручений [267, с. 34—35].

В

прибрежных районах африканцы

использовали для дипломатических

и торговых отношений с европейцами

и европейские языки. Есть сведения,

что Агаджа, правитель, много

сделавший для возвышения Дагомеи,

очень интересовался грамотой и

учился читать и писать по-португальски

под руководством своего раба-мулата

[134, с. 108]. В XVI—XVII вв. верхушка

бенинского общества (царь,

представители знати, чиновники,

ведавшие сношениями с европейскими

купцами) умела читать и писать по-португальски.

Например, в

В

переговорах с европейцами

африканцы пользовались в основном

португальским языком, известным им

с XVI в. Этот язык все еще был в

употреблении в стране йоруба в

конце

Создание собственной письменности относится ко второй половине — концу XIX в., когда христианские миссионеры разработали на латинской основе системы письма для местных языков. В очагах наиболее развитой доколониальной государственности — в Ойо и Бенине — такой переход был внутренне подготовлен еще ранее. Уже в конце XIX в. в южных районах современной Нигерии появились вполне самостоятельные, самобытные авторы, мыслители, оставившие потомкам исторические произведения, памфлеты, записи фольклора, словари, этнографические записки, дневники и другую литературу на африканских и европейских языках.

О способах хранения информации в государствах побережья Бенинского залива известно очень немного. В Дагомее ежегодно перед началом военного похода производился организованный сбор сведений по деревням о количестве мужчин и женщин в каждой деревне, числе мальчиков и девочек, рожденных за год, т. е. в промежуток времени между двумя походами, о числе умерших за тот же период (отдельно — умерших естественной смертью, отдельно — погибших в боях), о количестве пленников, захваченных в предыдущем походе, и рабов, живущих в домохозяйствах общинников. Подсчеты производились с помощью камешков, которые складывались в мешки с символами, обозначающими «графы» этой своеобразной «переписи» (139, с. 97]. Затем мешки, собранные со всего царства, свозились в царский дворец. Церемония возведения в должность каждого дагомейского царя включала в себя посещение хранилища, где будущий правитель получал представление о количестве и составе населения в предыдущие царствования [200, т. 2, с. 99]. Предполагалось, что независимо от войн или стихийных бедствий и голода, регулярно обрушивавшихся на Дагомею, количество мешков должно было возрастать.

У. Арджилл убедительно показал, что в действительности в так называемый учет не вкладывалось экономическое содержание; он был ритуальным, что в общем соответствовало уровню социально-экономического развития местных народов [139, с. 97].

Более всего известны способы хранения исторической информации, или «запоминаемой истории». В широком смысле к элементам «запоминаемой истории» относятся религиозные ритуалы, предметы искусства, празднества. Как и в случае предметного и рисуночного письма, для их расшифровки требуется толкователь — человек, знакомый с символикой. В узком смысле история сберегалась в форме устной традиции — в мифах, исторических преданиях, хвалебных песнопениях.

Историческая традиция создавалась и передавалась на разных уровнях — в семье, роде, племени, государстве. На каждом из этих уровней традиция выполняла специфические социальные функции. Семейные предания и генеалогия, хранителями которых были старейшие члены общин, цементировали духовное единство кровнородственной ячейки, к ним обращались в поисках решения морально-этических споров, возникавших в группе. К устной традиции повсеместно прибегали для подтверждения правоты группы в межобщинных поземельных конфликтах или в спорах о наследовании. Наиболее сложные исторические традиции — устные дворцовые хроники — создавались специалистами-профессионалами. Штаты профессиональных историков имелись при дворах правителей йорубских государств и Бенина. Их должности были, как правило, наследственными и хорошо вознаграждались. Имена древних сказителей не сохранились, ибо устная историческая традиция не имеет авторства. Обучение придворных историков начиналось с детства и велось на основании веками отработанных мнемонических приемов в специальных дворцовых помещениях. Под звуки барабанов и других музыкальных инструментов ученики ежедневно повторяли генеалогии правителей, главные деяния их царствований и другие знаменательные события из истории государства (обычно в песенной форме).

Важнейшая социальная функция дворцовых хроник состояла в обучении царя управлению на примере предшествующих царствований и в оправдании его поступков примерами из жизни его предшественников. Хроники использовались также при династических спорах и урегулировании межгосударственных отношений.

Устная

традиция в силу ограниченной

человеческой способности

запоминать наизусть более

избирательна, чем хроники у

письменных народов; к тому же она

обычно игнорирует неприятные

события. Она не знает дат и

хронологии в общеизвестном смысле

слова и не имеет начальной точки

отсчета исторического времени. В

устной традиции ведется лишь счет

поколениям [54, с. 84—86].

Многие черты истории и культуры нашли отражение в памятниках искусства.

О мнемонически-информативной значимости искусства можно говорить с учетом того, что процесс его вычленения из общего потока культуры местных народов оставался незавершенным на протяжении доколониальной эпохи. В частности, семантика предметов изобразительного искусства определялась преимущественно мифом, танец, как правило, был частью ритуала и т. п.

Культурные традиции региона имеют тысячелетнюю историю и отличаются не просто богатством и разнообразием: местные культуры породили шедевры общемирового значения. В эпоху государствообразования и расцвета ранней государственности здесь развилось великолепное дворцовое искусство, не имеющее аналогов в мировой культуре.

Художники, скульпторы, музыканты пользовались почетом в обществах побережья Бенинского залива. Устные дворцовые хроники Ойо и Бенина сохранили на сотни лет имена некоторых из них. Имена периферийных художников, не связанных с работой на царский двор, сохранялись в родовых преданиях.

Изобразительное искусство народов побережья Бенинского залива при всех его художественных достоинствах было ограниченным по содержанию. Его главным объектом был не человек, а символ, идея. Оно не знало пейзажа, портрета, жанра. В том случае, когда искусство было сюжетным, оно либо отображало культ, либо выполняло мнемоническую функцию, запечатлевая часто в символической форме события общегосударственного значения, например военные победы. В центре внимания придворного художника была фигура священного царя, который изображался исключительно в сакральном аспекте. Среди нескольких сот бронзовых плакеток ама нельзя найти ни одной, которая запечатлела бы царя Бенина в быту, в кругу семьи (в отличие, например, от древнеегипетского искусства, которое, несмотря на то что фараон был царем-богом, донесло до нас связанные с ним бытовые сценки).

В науке подобную ограниченность искусства, носящую стадиальный, а отнюдь не региональный характер, принято связывать с особенностями архаического сознания, с особым восприятием социального времени, как циклического. Единичное событие в жизни отдельного человека, не обладающее свойством регулярной повторяемости, не заслуживало художественного воспроизведения.

В предметах искусства нашли выражение религиозные представления, прежде всего культ предков и культ священного царя. Деревянная, глиняная, бронзовая, каменная, железная скульптура и аппликация на тканях запечатлели образы местных божеств и царей в сакральном аспекте. Религиозными представлениями определяются и некоторые стилистические черты африканских скульптур. Например, несоразмерно большой пупок в фигурках предков призван подчеркивать связь между поколениями умерших, живущих и еще не родившихся. С этой же идеей связано изображение несоразмерно больших половых органов [235, с. 256].

Образцы прикладного искусства нередко повторяют мотивы ритуальной скульптуры.

Баран (бараньи головы) в качестве образа наиболее часто повторяемой жертвы предкам встречается в искусстве Ифе (терракотовые головы баранов — пробки ритуальных сосудов), в Игбо-Укву (бронзовая подвеска), в Ово (скульптуры на алтарях знатных лиц), в Бенине (на ободках у основания бронзовых голов и ритуальных сосудов).

Скульптурные изображения петухов ставились на алтари умерших матерей: из бронзы — для матери царя, из дерева — матерям придворных.

Земноводные, пресмыкающиеся и птицы в иконографии стран побережья Бенинского залива связаны с религиозными верованиями, сочетавшими древние тотемистические пережитки с представлениями о загробной жизни.

В бенинском дворцовом искусстве земноводные и пресмыкающиеся (кроме змей) редко изображались сами по себе; как правило, они играли вспомогательную роль при художественном воплощении в скульптуре из медных сплавов и слоновой кости (драгоценных материалов, употребляемых почти исключительно для дворцовых изделий) особы священного царя. Они изображались в основном на ободках у основания бронзовых голов ухув-элао, на ритуальных сосудах и других предметах культа. Правда, некоторые бронзовые плакетки ама посвящены только этим животным (менее 20 из многих сотен плакеток).

Хамелеон как символ магической силы часто изображался на железных жезлах предсказателей. Имеется он и на сосуде из Игбо-Укву. Змей повторяется неоднократно в искусстве Дагомеи, йорубских государств и Бенинского царства, а также в скульптуре Нок и Игбо-Укву. Огромный бронзовый змей-пифон сползал с крыши надвратной башни царского дворца в Бенине. Это сложный и древний образ, в эпоху государствообразования он трансформировался в символ власти правителя над жизнью и смертью. Яйцо во рту змея в бронзовой скульптуре Игбо-Укву означает жизнь. В наши дни традиционного правителя Оничи (игбо, Восточная Нигерия) приветствуют как «большого змея, чья добыча приходит к нему» [210, с. 349].

Ильная рыба присутствует на многих бенинских бронзовых плакетках как символ бога моря и богатства Олокуна, а также процветания, благополучия, плодородия.

Очень сложными по своей семантике символами являются так называемые птицы бедствия, или птицы ночи, возможно ибисы, которые, как известно, считались священными еще в Древнем Египте. Они изображаются обычно по четыре (в соответствии с четырьмя сторонами света) на макушках некоторых скульптурных голов либо присутствуют в сильно стилизованном виде в нагрудных украшениях и коронах, ритуальных жезлах и масках. По традиционным представлениям йоруба и эдо, между ведьмами, сычами и серыми цаплями существовала сверхъестественная связь: переселяясь на время в птицу, душа ведьмы вершила свое черное дело. У бини существует легенда, возможно имеющая в своей основе реальное событие и использовавшаяся придворными историками для обоснования способностей царя управлять судьбами обыкновенных людей. Она рассказывает о том, как во время военного похода одного из первых царей Бенина, обы Эсигие, против правителя Ида войско царя было напугано шумом, поднятым «птицей бедствия». Ее крик был расценен как предзнаменование поражения бенинского войска. Однако Эсигие отказался повернуть назад и приказал убить птицу. Он одержал победу и, вернувшись в Бенин, приказал отлить изображения «птиц бедствия» в бронзе и бить их металлическими прутьями в его присутствии каждый раз во время одной из дворцовых церемоний в его честь [191, с. 23]. Образы птиц присутствуют в реквизите знахарей, собирателей лекарственных трав, а также в предметах культа йорубского духа воды Эринле и божества железа, охоты и войны Огуна, где семантическая связь, возможно, установима через цепочку «лес — птица — железный нож или меч» [210, с. 354]. Совсем другое значение имело изображение птицы на навершиях она орере — железных жезлов жрецов Ифы (Орунмилы): здесь это образ голубя эйеле, т. е. «птицы дома», символ власти и достоинства Орунмилы [281, с. 450—451].

В дворцовом искусстве стран побережья Бенинского залива, т. е. прежде всего в связанных с возвеличиванием царя и государства изделиях из слоновой кости и медных сплавов, наиболее часто повторяющимся царским символом являются изображения леопарда. Они отражают широкий круг представлений о леопарде как о «царском» животном. В йорубских государствах охотники, убившие леопарда, воздавали почести мертвому зверю; они прикрывали ему морду, поскольку леопард — «это царь»; никому не разрешалось смотреть в лицо царю [175, с. 120]. В сознании охотников царский культ причудливым образом переплетался с древними тотемистическими представлениями. Если охотникам удавалось поразить зверя, они окропляли землю перед ним колдовским зельем, чтобы уберечь себя от его гнева.

Связь леопарда с царем нашла особенно широкое отражение в бенинском искусстве — в бронзовых плакетках ама, в подвесках, прикреплявшихся к поясу и даровавшихся царем его придворным, на ободках у основания бронзовых голов царских предков, на резных слоновых бивнях и в великолепной круглой скульптуре. Истинно «царским даром» были два вырезанных из слоновой кости и инкрустированных металлом леопарда, подаренные царем Бенина английской королеве и хранящиеся ныне в Британском музее. Бенинские цари имели обыкновение держать при своих дворах прирученных леопардов и демонстрировать их народу во время главных государственных праздников. Бенинская официальная (дворцовая) хроника приписывает начало поклонения леопарду двенадцатому царю Эвуаре Великому. По преданию, Эвуаре в период своей борьбы за царский трон вынужден был однажды, спасаясь от врагов, сторонников другого претендента, провести ночь под деревом. Утром он обнаружил, что в ветвях дерева ночью вместе с ним прятались змея и леопард, которые не тронули его. Место своего спасения Эвуаре повелел считать местом поклонения божеству его судьбы; в честь этого события отныне он и все последующие бенинские цари приносили ежегодно в жертву леопарда.

В Бенине было принято, что охотник, убивший леопарда, отдавал его царю, который дарил ему взамен мальчика или девочку. Царь стремился получить живого леопарда, чтобы принести его в жертву. При этом он должен был обмакнуть палец в кровь животного и сделать у себя на лбу знак от волос до носа. Шкурой леопарда были обтянуты царские веера. Платье главнокомандующего-эзожо тоже шилось из леопардовой шкуры. Кроме того, эзомо носил на голове повязку из нанизанных на бечевку клыков леопарда — знак титула; в Ойо каканфо также носил передник из леопардовой шкуры.

В искусстве нашла отражение социальная стратификация обществ эпохи государствообразования и ранней государственности. Например, у йоруба и у эдо (бини) были специальные танцы только для царей, другие — только для придворных определенных рангов, третьи — для лиц, исполняющих жреческие функции. Владение богато орнаментированными церемониальными жезлами и мечами, по праву причисляемыми специалистами к высоким произведениям искусства, было прерогативой представителей определенных общественных рангов. Среди йоруба предметы, украшенные бусами, имели очень ограниченное распространение, в основном их носили только царь и некоторые женщины из царского рода и царской семьи. В Бенине литье из медных сплавов предназначалось лишь для царя и дворцовых алтарей, хотя изредка маленькие отливки разрешалось производить для носителей менее высоких титулов.

Царский дворец и жилища знати обычно украшались символами (например, резными деревянными столбами у йоруба), отражавшими положение его владельца в обществе. В бенинских барельефах и круглой скульптуре знатный человек (царь, главнокомандующий войском и т. п.) всегда изображен гораздо крупнее, чем сопровождающие его слуги, — прием, хорошо известный еще в искусстве Древнего Египта.

Производственные занятия разных групп населения были •отражены в танцах. Многие профессии имели свои собственные танцы и свои собственные празднества, а также специальные церемониальные эмблемы. Например, эмблемой главы кузнецов в йорубском городе была железная изогнутая кочережка с бронзовой рукояткой [235, с. 234].

Все предметы африканского традиционного искусства имели определенное практическое назначение и не могут быть поняты в отрыве от социального контекста [27, с. 40—50; 28].