ЖИЗНЬ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ

ЛЮДЕЙ

Серия

биографий

ОСНОВАНА

В

1933 ГОДУ

М.ГОРЬКИМ

ВЫПУСК

18 (459)

МОСКВА

1968

Ю.

Оганисьян

АБД-АЛЬ-КАДИР

ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЦК ВЛКСМ

«МОЛОДАЯ

ГВАРДИЯ»

_____________________________________________

OCR

и вычитка – Aspar, 2011. Постраничные

ссылки заменены сквозными

СОДЕРЖАНИЕ

СЫН МАРАБУТА

ТРОПОЙ ГЕРОЯ

ТУПИКИ ВЛАСТИ

ПТИЦА НА ШЕЕ

ИТОГИ

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АБД-АЛЬ-КАДИРА

КРАТКАЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

СЫН

МАРАБУТА

Под властью янычар

У древних греков горы, протянувшиеся вдоль средиземноморского побережья Северной Африки, обозначали край света. Здесь, по их поверьям, обитал великан Атлас, на плечах которого покоился небесный свод. Его дети-атланты согласно этим поверьям и составили племена, населявшие Северную Африку. Это были сильные и воинственные племена, называвшие себя «мазиг», что означает «свободные люди». Начиная с глубокой древности, они вели бесчисленные войны с чужеземцами, которые покушались на их независимость.

Северная Африка, богатая и чрезвычайно удобно расположенная на торговых путях, всегда была вожделенной добычей для завоевателей. Еще во втором тысячелетии до нашей эры ее безуспешно пытались подчинить себе египетские фараоны. Более преуспели в утверждении своего господства финикийцы. В конце IX века до н. э. они основали на североафриканском побережье колонию Карфаген, которая несколько столетий спустя превратилась в могущественное государство. Карфаген стремился покорить внутренние районы Северной Африки. Но ему не удалось преодолеть сопротивление Нумидии, государства, возглавлявшегося местными правителями и достигшего своего наивысшего расцвета в начале II века до н. э., в период правления Масиниссы. Оба эти государства пали под ударами римлян, которых в V веке н. э. сменили вандалы, в свою очередь, через столетие покоренные византийцами.

Каждый из завоевателей привносил в Северную Африку свои общественные порядки, культуру, традиции. Каждый оставил свои следы, многие из которых сохраняются и поныне. Но лишь арабы, обосновавшиеся в Северной Африке в итоге двух крупных вторжений (VII и XI века), преобразовали ее глубоко и необратимо. Берберы — коренное население — были в большинстве арабизированы. Местные культы растворились в исламе. Формы социального устройства, язык и культура арабов стали господствующими в Магрибе (в буквальном переводе с арабского — «Запад»), как часто называют региональную совокупность североафриканских стран.

К началу XVI века в бурной истории Северной Африки назрел новый перелом. К этому времени золотой век арабских завоевателей отошел уже в область преданий. От громадного Арабского халифата, простиравшегося некогда от Инда до Пиренеев и от Кавказских гор до Нильских порогов, остались лишь жалкие осколки. На востоке арабские владения одно за другим были поглощены Османской империей. На западе стремительно росло могущество католической Испании, которая в 1492 году захватом Гранады завершила реконкист и изготовилась для новых «крестовых походов» на мусульманские страны.

Магриб оказался между двух огней. И не только в переносном смысле. На западе пылали костры святой инквизиции, в которых тысячами гибли испанские мавры. Не многим лучше обращались со своими арабскими единоверцами и турки вторгшиеся в Египет.

Над Северной Африкой вновь нависла угроза нашествия чужеземцев. Соблазн для захватчиков был велик: страны Магриба, управляемые отпрысками одряхлевших династий, были совершенно обессилены внутренними распрями. «Вся страна, — доносил из Магриба испанский агент, — в таком состоянии, что кажется, сам господь хочет отдать ее их величествам». Шейхства, султанаты, княжества, союзы племен — десятки их, больших и малых, самостоятельных и вассальных, мозаично пестрой каймой обрамляли северную часть Африки, Египта до Марокко. Повсюду царил дух вражды и соперничества. Кочевые племена бедуинов постоянно нападали на оседлые поселения земледельцев. Города с трудом отбивались от нашествий разбойников. Монархи боролись с самовластьем крупных феодалов. Феодалы враждовали друг с другом и соперничали с горожанами. И все это буйное коловращение политической жизни Магриба было пронизано густой сетью дворцовых интриг, династических заговоров, межплеменных распрей.

Своеобразная обстановка сложилась в портовых городах. Корсар и работорговец стали здесь столь же типичными фигурами, как купец и ремесленник. Процветание портов Магриба находилось в прямой зависимости от морского разбоя, торговли невольниками, а также от солидных сумм, вносимых в качестве выкупа за пленников. Правители Туниса, Бужи, Алжира, Орана и других североафриканских городов снаряжали целые пиратские флотилии, которые грабили корабли христиан и даже нападали на европейские порты. Средиземное море оказалось во власти магрибских пиратов.

«Плавая зимой и весной, они бороздят море с востока на запад, насмехаясь над нашими кораблями, экипажи которых тем временем пируют в портах», — писал бенедиктинский монах Хаэдо, побывавший в плену у алжирских пиратов. — Зная, что заваленные всякой всячиной галеры христиан при встрече с их легкими, тщательно очищенными от ракушек и водорослей галиотами не могут и мечтать о какой-либо погоне за ними или помешать им грабить и воровать, как им заблагорассудится, они обычно дразнят их, развертываясь перед ними и показывая им корму».

Но не одной лишь корыстью можно объяснить действия корсаров. Магрибские пираты того времени участвовали в «священной войне», которую мусульманская Африка вела против христиан. Мавры и мориски (обращенные в христианство иберийские мусульмане), которых изгоняла из Испании католическая церковь, составляли основную ударную силу североафриканского корсарства.

В 1505 году после опустошительного нападения магрибских пиратов на испанское побережье король Фердинанд Католик направляет морскую армаду к североафриканскому побережью. За несколько лет испанцы захватывают почти все крупные порты Магриба. Мусульманское господство в Северной Африке оказывается на грани катастрофы.

В этот драматический момент магрибские пираты и выступают в необычной для рыцарей удачи роли исторических деятелей.

История своенравна в выделке своих героев. Для нее не существует готовых образцов. Всякий материал — не только библейская глина или языческая бронза — идет в дело. Четырех братьев с острова Лесбос, что в Эгейском море, — Аруджа, Хайраддина, Элиаса и Исхака — летописцы из числа стряпчих проводят обычно в своих скрижалях по разряду незаконнорожденных детей истории. Ни происхождение — их отец был горшечником, — ни деяния — с отроческих лет они занимались морским разбоем — не позволяют причислить их к канонически узаконенному лику хрестоматийных героев.

История о том и не заботилась. Безразличная к родословной, равно как и к моральному облику братьев-корсаров, она прихотливо вплела авантюрную судьбу беспутных сыновей горшечника и сложную вязь политических событий переломной для Северной Африки эпохи начала XVI века.

Перебравшись из Эгейского моря в западное Средиземноморье, братья-корсары быстро прославились здесь как самые бесстрашные, жестокие и удачливые разбойники. К тому времени злая пиратская судьба уже сурово наказала двоих из них. В одной из абордажных схваток был убит Элиас. Старший брат Арудж, взятый в плен рыцарями ордена святого Иоанна, изведал вкус бичей на христианских галерах, а после побега ему при штурме североафриканского порта Бужи ядром оторвало руку.

Но вопреки всем превратностям авантюрной жизни — или благодаря им? — сыновья горшечника, когда пробил их звездный час, сумели подняться выше предуготовленной им судьбы. В 1516 году правитель города Алжира обратился к Аруджу, возглавлявшему семейный синклит пиратов, с просьбой помощи в борьбе с испанцами. Однорукий корсар охотно откликнулся на этот призыв. Он давно уже подыскивал на севе африканском побережье безопасное убежище для своих кораблей. Алжир как нельзя лучше подходил для этой цели.

Небольшой город, основанный в X веке на месте финикийского, а затем римского порта Икозиума, Алжир в отличие от многих других магрибских городов имел довольно скромную историю и не блистал ни мощью своего флота, ни масштабами своей торговли. Но у него были другие преимущества, по достоинству оцененные пиратом. Алжир занимал ключевое положение на побережье Магриба, имел прекрасную гавань, огражденную четырьмя островками (отсюда и арабское название города — аль-Джазаир), и, наконец, был абсолютно беззащитен — приходи и владей.

Арудж так и сделал. Явившись со своим флотом в Алжир, коварный пират, не долго мешкая, удавил обратившегося к нему за помощью шейха, казнил для пущей острастки нескольких знатных горожан и провозгласил себя султаном. Столь успешное начало деятельности на государственном поприще разожгло честолюбие корсара. В течение двух последующих лет он освободил от испанского господства целый ряд городов, повсюду уничтожая местных правителей и присваивая себе верховную власть. Но триумф однорукого пирата продолжался недолго. В 1518 году он был убит в бою. Незадолго до этого та же участь постигла его брата Исхака.

Молниеносные захваты Аруджа круто изменили положение в Северной Африке. Однорукий пират предотвратил испанскую колонизацию Магриба и, как писал бенедиктинец Хаэдо, «положил начало великой мощи Алжира и Берберии».

Но до уровня истинно большой политики пиратский промысел был возвышен единственным из братьев, оставшимся в живых, — Хайраддином, прозванным современниками Барбароссой — Рыжебородым. В 1520 году он отдался под сюзеренитет турецкого султана, получив взамен титул паши и янычарское войско под свое начало. С этой помощью Хайраддин окончательно изгнал конкистадоров испанского императора Карла V из Среднего Магриба, сломил сопротивление местных шейхов и основал здесь Алжирское регентство, в котором с течением времени установилось господство осевших здесь янычар.

Завоевания пиратов закрепили государственно-политическое деление Магриба, которое начало складываться еще в прошлые века. К востоку от Алжира образовалось подвластное туркам Тунисское регентство. На западе алжирское государство граничило с Марокко, в котором вплоть до начала XX века сохранялась власть местных династий.

Очень быстро Алжир превратился в один из важных центров международной политики. Французский историк Андре Жюльен пишет на этот счет: «На полстолетия Алжир становится передовым бастионом Османской империи в западном Средиземноморье, одним из «невралгических» пунктов в той грандиозной битве, в которой Карл V противостоит Сулейману Великому».

Что же касается Хайраддина Барбароссы, то он стал чуть ли не вторым лицом в Турецкой империи. Командуя всем османским флотом, он одержал немало блистательных побед и в 1546 году вопреки семейной традиции умер в Константинополе своей смертью.

Так волею истории, избравшей своими исполнителями сыновей горшечника, Алжир, захолустный в прошлом городок, стал столицей сильного государства и одним из центров событий мирового значения.

Сам по себе пиратский авантюризм братьев-разбойников не наложил бы, конечно, столь сильного отпечатка на становление алжирского государства. Но, обратившись в орудие мощных сил, вершивших в то время судьбы народов в этой части света, он вывел страну из состояния политического безвременья и во многом определил русло ее последующего развития.

Утратив свою былую религиозную окраску, морской разбой при преемниках Хайраддина стал официально признанной нормой государственной политики. На нем основывалось экономическое процветание и военное могущество янычарских правителей. Он обеспечивал Алжиру престиж на международной арене.

Алжирское корсарство проводилось с небывалым размахом. Сфера его действия раздвинулась далеко за пределы западного Средиземноморья. От Эгейского моря до Исландии рыскали алжирские пираты, наводя ужас на купеческие корабли и портовые города. В Алжирский порт стекались огромные богатства. Город быстро расширялся, застраивался роскошными дворцами и великолепными мечетями: даровых рабочих рук было в избытке. В середине XVII века почти треть стотысячного населения Алжира составляли пленники, захваченные пиратами. Надо отметить, однако, что с невольниками обращались сравнительно мягко. Во всяком случае, их положение было много лучше, чем положение их собратьев в европейских колониях в Африке и в Америке. На это обратил внимание наш соотечественник, бригадир российский Матвей Коковцев, побывавший в Северной Африке в конце XVIII века. В своем сочинении «Достоверные известия о Алъжире», изданном в Санкт-Петербурге в 1787 году, он писал об алжирских пленниках: «во все время их невольничества альжирцы обходятся с ними гораздо человеколюбивее, нежели как европейцы со своими невольниками».

По мере усиления Алжира дух пиратской вольницы все более разъедал верноподданность янычар по отношению к турецкому султану. Уже к концу XVII века они добились фактической независимости от Порты. А вскоре турецкий паша, присланный из Константинополя, был изгнан из Алжира, и впредь его место стал занимать дей, избираемый янычарскими военачальниками из своей среды.

В Алжире установился весьма своеобычный государственный строй — нечто среднее между абсолютистской монархией и корпоративной республикой с избираемым правителем. Правящая верхушка состояла из янычар, которые образовывали замкнутую общину, инородную относительно коренного населения страны. Военная служба и корсарство почитались в их среде единственно достойными занятиями. Янычары получали высокое жалование и имели право на долю в пиратской добыче. Купцы обязаны были отпускать им товары по пониженным ценам. Они подчинялись только своим начальникам и были неподсудны обычному правосудию. Преступника мог покарать лишь тайный янычарский суд. Тайно же вершились казни осужденных янычар.

Избирая дея, янычары номинально вручали ему самодержавную власть. Но фактически исполнять ее алжирский правитель мог, лишь повинуясь корпоративным интересам янычарской общины. Дей, по сути дела, находился на положении пленника. Внутренний механизм янычарской тирании строился на рабской взаимозависимости деспота и привилегированной корпорации его подданных. Этот порядок был закреплен ритуальными правилами. После избрания дея разлучали с семьей и водворяли во дворец. У себя дома он мог проводить лишь один день и одну ночь в неделю. Придворные неусыпно следили за каждым его шагом. Даже свое имущество дей не мог передать наследникам, после его смерти оно отчуждалось и поступало в казну. «Человек богатый, но не распоряжающийся своим богатством; отец без детей; супруг без жены; деспот без свободы; король рабов и раб своих подданных», — писал об алжирском дее испанский историк Хуан Кано.

За всякую попытку изменить это положение дей обычно расплачивались жизнью. Из тридцати деев, правящих в Алжире до начала XIX века, шестнадцать были убиты взбунтовавшимися янычарами.

Личная власть дея распространялась фактически лишь на провинцию Алжир. В остальные три провинции — Западную (Оран), Центральную (Титтери) и Восточную (Константина) — назначались наместники — беи, которые были полновластными правителями в своих владениях. Им подчинялись начальники округов — каиды.

На этом административная иерархия янычарского государства обрывалась. Далее начинался совершенно иной мир, охватывавший коренное население. Этот мир жил по своим законам. Он имел собственных вождей-шейхов, не подотчетных в племенных делах чиновникам дея. Арабские и берберские племена были автономными ячейками, социально и политически обособленными от янычарского государства. «Каждое поколение сего народа, — писал бригадир Коковцев, — составляет особливую Республику под ведением своих Шеков, коих они из старших своего рода избирают». Эти «республики» представляли собой в действительности арабские или берберские племена, в которых господствовал клановый дух, враждебный всякой централизованной системе государственной власти.

Господство янычар распространялось примерно на шестую часть современного Алжира. Кочевые племена Сахары, берберское население горной страны Кабилии совершенно не признавали власти янычарских правителей. Многие племена в отдаленных от побережья районах находились в очень слабой вассальной зависимости от турок. Но даже и те племена, которые населяли прибрежную часть страны, терпели власть янычар лишь до тех пор, пока она не вмешивалась в их внутреннюю жизнь и не покушалась на их собственность.

Янычарское господство не наложило сильного отпечатка и на алжирскую культуру, которая продолжала развиваться в старых традициях магрибской цивилизации. Культурный уровень страны был довольно высоким. В городах Алжире, Тлемсене, Константине существовали крупные мусульманские университеты. В стране насчитывалось несколько сот начальных и средних школ. По мнению некоторых историков, степень грамотности населения Алжира в начале XIX века была выше, чем во Франции того времени. Для того чтобы составить себе некоторое представление о культурном уровне Алжира, стоит ознакомиться со свидетельством французского географа М. Розе. В книге «Путешествие в Алжирское регентство» он пишет об Алжире 1830 года:

«...На каждой улице — множество украшенных замечательными арабесками фонтанов из мрамора или шифера, которые питает водопровод. В толстых городских стенах оставлены проемы, предназначенные для мусора, и власти заботятся их очистке.

...В Алжире любая религия пользуется свободой. Терпимость распространяется даже на иностранные культы. Христианам отведено для церкви помещение в государственном здании; евреям принадлежат десять молелен, из них четыре пределах города.

...Магометане отличаются необыкновенной чистоплотностью. В городе много бань. В одном только Алжире сто общественных и специальных школ. Молодые мусульмане весьма прилежны. Мой приход едва заставил их поднять головы; они обратили на меня очень мало внимания. Я видел, как их исправлял учитель, но никогда мне не приходилось наблюдать, чтобы к ним плохо относились, как это имеет место во французских деревенских школах.

...На полях страны пасутся тучные стада. Каждой семье принадлежит несколько хижин, стоящих посреди садов и ого; родов; их окружают фиговые деревья, посадки пшеницы, гороха, бобов, картофеля, а также небольшие виноградники. Вся земля обработана. Арабы почти все умеют читать и писать». Правда, сфера экономического и культурного благоденствия ограничивается в основном городами и окрестными районами. Большинство арабского населения живет трудно, голодно, дико. Хозяйство бедуинов-кочевников и феллахов-земледельцев застыло где-то на подступах к железному веку. Они; еще полностью зависят от капризов природы. Их жизнь далека от патриархальной идиллии. Жизнь в вечном страхе перед стихийным бедствием или — что бывает пострашней — перед; набегом разбойников, нападением враждебного племени, налетом янычар. Вся надежда на аллаха. А эта надежда так же; призрачна, как мираж в Сахаре.

Вражда между янычарами, засевшими в городах, и арабскими племенами в известной мере смягчалась благодаря общности религии — ислама. Но только до поры до времени. Богу-то турки и арабы молились одному, но не одинаково вкушали от благ земных. Чисто мирская ненависть и зависть обездоленных к преуспевающим единоверцам неизбежно оборачивались религиозной нетерпимостью праведников к святотатцам. Янычарство, которое, говоря словами Коковцева, «утопая в пороках, одну токмо наружность веры сохраняет», становилось в глазах правоверных арабов воплощением безбожия и греха. Алжир в этом отношении не был исключением на Арабском Востоке. Вплоть до конца XIX века народные движения в мусульманских странах, скованных порядками феодального средневековья, были облечены, как правило, в религиозную оболочку. В работе «К истории первоначального христианства» Энгельс писал:

«Ислам — это религия, приспособленная для жителей Востока, в особенности для арабов, следовательно, с одной стороны, для горожан, занимающихся торговлей и ремеслами, а с другой — для кочевников-бедуинов. Но в этом лежит зародыш периодически повторяющихся столкновений. Горожане богатеют, предаются роскоши, проявляют небрежность в соблюдении «закона». Бедуины, которые живут в бедности и вследствие бедности придерживаются строгих нравов, смотрят на эти богатства и наслаждения с завистью и жадностью. И вот они объединяются под предводительством какого-нибудь пророка, махди, чтобы покарать изменников веры, восстановить уважение к обрядам и к истинной вере и в качестве вознаграждения присвоить себе богатства вероотступников. Лет через сто они, естественно, оказываются в точно таком же положении, в каком были эти вероотступники; необходимо новое очищение веры, появляется новый махди, игра начинается сначала»[1].

В Алжире ненависть арабских племен к городу обострялась тем, что именно город был вместилищем власти иноземных завоевателей. До тех пор, пока корсарство экономически и политически ориентировало янычарское государство в сторону моря, эта ненависть выплескивалась лишь в эпизодических выступлениях арабских племен. Положение изменилось, когда морской разбой стал приходить в упадок и янычары, не утратившие от того пиратских привычек, начали разбойничать внутри страны.

К началу XIX века на морских путях господствовали мощные флоты европейских держав. Алжирские корсары не отваживались уже на дальние рейсы. Их флот сократился до десятка кораблей. В алжирских тюрьмах содержалось все лишь несколько сот пленников, ожидавших выкупа. Добычи пиратов не хватало даже на выплату жалованья янычарам. Правда, и тогда алжирские корсары все еще контролировал морские подходы к магрибским портам. Чтобы обеспечить себе свободу судоходства в этом районе, многие государства платили дею ежегодную дань. Среди них были такие сильные морские державы, как Соединенные Штаты Америки, Голландия, Португалия, Норвегия.

Но пиратство в то время было уже для янычар побочным промыслом. Главным источником их доходов стало податное ограбление алжирских землевладельцев. Дей, заключавший миллионные сделки с Францией на поставки алжирского зерна, выколачивал подати, не считаясь с традиционным для всех мусульманских стран налогом: десятой частью урожая приплода скота. В деревнях бесчинствовали отряды янычар, посланные для сбора налогов. Им помогали военнослужилые племена, называвшиеся махзен. Эти племена были освобождены от податного обложения и сохраняли поэтому верность янычарам. У крестьян отнимали даже семенное зерно. Непокорным рубили головы.

Арабские и берберские племена, привыкшие к вольной жизни, бунтовали. Восстания вспыхивали повсеместно. Наиболее крупное произошло в конце XVIII века в Орании, близ границы с Марокко. Оно продолжалось несколько лет. Лишь бросив на восставших почти все янычарское войско, дей смог утвердить свою власть в этом районе. Но только временно И практически только в городских центрах провинции. В глубине страны вызревали новые силы, способные сокрушить янычарское господство.

Небольшой поселок в несколько десятков домов приютился у одной из излучин речки Хаммам, что протекает в западной части Алжира, южнее Орана. Как и все такие реки — уэды, — питающиеся лишь скудными дождями, она маловодна и иссякает, не добравшись до Средиземного моря. Но ее воды хватает на то, чтобы давать жизнь многим земледельческим поселкам вроде Гетны. Нехитрая система отводных каналов орошает апельсиновые и оливковые сады, окружавшие деревню, и, разветвившись за окраиной на множество ручейков, поит живительной влагой пшеничные поля. За ними далеко на юге зыбится мутное марево великой пустыни Сахары. Ее жаркое дыхание опаляет днем Гетну пропыленным раскаленным ветром. На западе голубеют поросшие лесом отроги гор древнего Атласа. Оттуда вечерами веет отрадная для уставшего за день земледельца прохлада.

Одноэтажный глинобитный дом с плоской земляной кровлей, расположенный в центре Гетны, выделяется среди других таких же домов своей массивностью и просторным двором. Отличается он от своих соседей и внутренним убранством. Богаче украшено оружие, развешанное по стенам, тоньше выделка устилающих полы ковров, искусней изготовлена домашняя утварь. В остальном жизнь в резиденции шейха Махи ад-Дина, возглавляющего племя хашим, обставлена столь же скромно и неприхотливо, как и в обычном арабском жилище.

Во дворе шейха всегда многолюдно, а рядом обычно разбиты шатры арабов, приехавших искать помощи или совета у своего вождя. Далеко окрест простирается власть и влияние Махи ад-Дина. Судьба многих соплеменников зависит от его решений.

Никто из всей Орании не почитаем в народе столь глубоко, как Махи ад-Дин. И заслуженно. Шейх прост в обращении, непритязателен в одежде, умерен за пиршественным столом. Он столь же славится благочестием и набожностью, сколь мудростью в делах и доблестью в бою. Несмотря на преклонный возраст, седобородый шейх юношески строен и вынослив. Одетый в неизменный белый бурнус — шерстяной плащ с капюшоном, — он может целый день провести в пути, расставаясь с седлом лишь для того, чтобы совершить положенные для каждого правоверного молитвы. Янычарам не однажды приходилось испытывать на себе твердость его духа и силу его руки: Махи ад-Дин был одним из вождей Оранского восстания.

Смирившись с поражением, шейх не смирился с иноземным господством. Он одержим идеей освобождения своего народа. Оранский бей осведомлен об этом, но остерегается своевольного шейха. Слишком велико его влияние. Слишком опасно возбуждать и без того озлобленное на турок население.

Сам Махи ад-Дин держится в отношениях с беем с достоинством, но не вызывающе. Он исправно выплачивает подати и не позволяет своим людям нападать на янычар. Он знает, что время для решающей схватки еще не пришло. Его надо ждать, к нему надо готовиться. Этому посвящены все помыслы и дела Махи ад-Дина. В укромных местах неутомимый шейх создает склады оружия, скрытно договаривается о союзе с вождям других племен, заключает тайные сделки с французскими и испанскими купцами на поставку военного снаряжения.

Но первая его забота — о силе и сплоченности собственного племени. Сложны и многообразны повседневные обязанности шейха. Он распределяет землю, пастбища и источники воды между родами и семьями, намечает сроки начала и окончания полевых работ, устанавливает раскладку податей. Его слово решает споры и тяжбы между соплеменниками. Он следит за религиозным воспитанием и военным обучением молодежи. Он — хранитель племенных традиций и главное лицо при исполнении религиозных обрядов.

Только властью шейха может быть принят в племя инородец. И только лично ему вступающий приносит традиционную клятву, звучащую, как заклинание:

«Моя кровь — твоя кровь, мой ущерб — твой ущерб, моя месть — твоя месть, моя война — твоя война, мой мир — твой мир, ты наследуешь мне — я наследую тебе, ты взыскиваешь за меня — я взыскиваю за тебя, ты платишь выкуп за меня — я плачу выкуп за тебя».

Горе тому, кто преступит эту древнюю клятву. Высшая кара для клятвоотступника — изгнание из племени. А тогда может спасти только чудо. Ибо без племени он — ничто. Лишенный всех средств существования и поддержки соплеменников, оскверненный их презрением, он будет неминуемо раздавлен средневековой жестокой жизнью.

Для человека племени нет ничего более святосокровенного и жизнедейственного, чем асабийя. Это слово обозначает высшее духовное единство, связующее соплеменников узами взаимной ответственности, созданием кровнородственной общности, любовью к родному племени. В асабийе воплощено превосходство общеплеменных интересов и ценностей над личными устремлениями. Она образует духовную основу совместной практической деятельности соплеменников. Поэтому асабийя — туманное и отвлеченное понятие для непосвященного — имеет вполне конкретный смысл и реальное значение для человека племени.

Арабское племя — отнюдь не община равных. В нем есть богатые и бедные, слуги и господа, аристократия и чернь. И хотя племенная асабийя сохраняет многие черты первобытного равенства, из которого она произошла, изнутри она уже поросла иерархией богатства, знатности, родовитости. Одинаково защищая каждого соплеменника от покушений внешнего мира, она — согласно этой иерархии — избирательно относятся к нему в пределах племени.

Каждый род и каждая семья обладают собственной асабийей, передающейся из поколения в поколение. И тот род или семья, которые силой и древностью асабийи превосходят другие роды и семьи, главенствуют в племени.

Именно таков род Махи ад-Дина издревле знатный и влиятельный, он, по семейному преданию, принадлежит к одной из ветвей Фатимидов. А это означает, что родословная Махи ад-Дина восходит к святой Фатиме, дочери основателя ислама Мухаммеда, единственной продолжательнице его рода (у пророка, кроме нее, детей не было). По старому же преданию кто-то из рода Фатимидов станет новым мессией — махди, который явится, чтобы объединить и возглавить арабский народ, укрепить истинную веру и восстановить справедливость.

Как и у всех вождей мусульманских народных движений, у Махи ад-Дина мессианская идея, подкрепленная к тому же родословной, слита воедино с идеей освобождения. Еще в период Оранского восстания он прослыл человеком, призванным свыше избавить страну от нечестивого господства янычар. Молва эта тем более укреплялась в народе, что она сопутствовала широкой известности Махи ад-Дина как одного из самых влиятельных марабутов, главы религиозного братства Кадирия, основанного еще в XII веке магрибским святым Абд-аль-Кадиром аль-Гилани.

Подобно христианским монашеским орденам, мусульманские братства были школами святости для своих послушников, но в отличие от первых они объединяли не только профессиональных священнослужителей, но и простых смертных.

Тысячи правоверных из многих племен входят в братство Кадирия. И если в собственном племени Махи ад-Дина — верховный носитель асабийи, то в братстве он олицетворяет мистическую духовную силу — бараку, которая дает марабуту огромную власть над его собратьями по духу. Ибо по неписаному уставу и традициям ордена каждый его член обязан безропотно — «как труп в руках обмывалыцика» — исполнять волю своего пастыря. По первому же повелению братство может превратиться в вооруженную рать, фанатично преданную своему вождю.

В магрибских странах марабуты иногда еще при жизни признавались святыми, способными творить чудеса. В легендах, которые создавало воображение верующих, они одним прикосновением исцеляли неизлечимые болезни, обладали ром перевоплощения, подчиняли себе природные стихии, и шествовали верхом на львах — «собаках аллаха» — и в общем немногим отличались от фантастических героев народных арабских сказок.

Культ святых, противоречащий единобожию и широко распространенный в странах Магриба, составлял религию сельских жителей и включал в себя верования и обряды, характерные для доисламского язычества. Известный исламовед И. Гольдциэр писал: «Почитание святых стало оболочкой, под которой внутри ислама могли сохраняться уцелевшие остатки побежденных религий».

В обществе, где вся жизнь пропитана религией, для правоверного нет четкой грани между светским и духовным, между действительным и сверхъестественным. Потусторонний мир для него так же реален, как сказочно одухотворен мир земной3. Практический ум арабского кочевника или земледельцы даже более доверчиво относится к способности живого марабута творить чудеса, чем отошедшего в мир иной.

Прижизненным ореолом святости окружен и Махи ад-Дин. И он слывет в народе чудотворцем. Марабут не только тому не противится, но всемерно поощряет распространение слухов о своей богоизбранности. Да и сам он не испытывает никаких сомнений на этот счет.

Разве не отмечен он божественной благодатью бараки? И разве не исполнена она чудодейственной силы? Говорил же о себе — да не усомнится в его словах ни один правоверный! — изначальный обладатель бараки, основатель братства Абд-аль-Кадир, который согласно легенде провел последние 50 лет своей жизни на вершине горы, стоя на носке ноги. «Еще до своего восхода солнце приветствует меня; до своего начала год приветствует меня и сообщает мне, что прей изойдет в течение его. Клянусь царственным величием Аллаха, что я различаю благочестивых и проклятых, которых проводят передо мной, и что зеница моих очей прикована к хорошо хранимой Скрижали судеб. Я погружаюсь в море науки Аллаха. Я видел его своими глазами. Жизнью своей я свидетельствую существование Аллаха. Я — наместник Пророка и его наследник на земле».

Религиозное самовозвышение не зазорно для праведника, ибо — и в этом убежден всякий правоверный — сам аллах вещает его устами. И когда Махи ад-Дин внушает своей пастве веру в мессианское предназначение его рода, он встречает трепетный и глубокий отклик.

Влияние марабута растет. Умножается число его приверженцев. Крепнет сила их преданности своему вождю.

Но доведется ли ему повести на битву святое воинство? На него ли указует перст всевышнего? И если не на него — на все воля аллаха! — то кто из его потомства унаследует эту миссию? В книгу судеб не заглянешь. Волю пророка не предугадаешь. А старость надвигается и все настойчивей требует ответа на мучительные вопросы.

И все явственней слышится ответ старому марабуту в лепете младенца, который покоится на руках третьей его жены Лаллы Зорги.

Неизвестно, что побудило шейха из пяти сыновей, подаренных ему четырьмя женами, избрать своим духовным наследником именно сына Лаллы, рожденного ею 15 числа месяца Реджеба 1223 года хиджры по мусульманскому, 6 сентября 1808 года по христианскому летосчислению. Откровение ли свыше? Земной ли расчет? А может быть — многоженство тому не помеха, — возвышенная любовь к Лалле Зорге?

Как бы там ни было, именно ее сын с момента своего рождения стал для Махи ад-Дина будущим мессией, который воспримет от него асабийю — в племени, бараку — в братстве. Именно в его имени марабут решил запечатлеть сокровенную связь с основателем ордена, назвав новорожденного Абд-аль-Кадиром. А чтобы окружающие, да и сам избранник уверовали в предуготованную ему судьбу, умудренный опытов шейх прибег к услугам легенды — испытанной повитухи всякого мессии.

Сама природа — так возжелал аллах — отметила появление на свет Абд-аль-Кадира, сопроводив это событие удивительными знамениями. Затих ветер в пустыне. Умерило свой жар солнце. Недвижно застыла вода в реке Хаммам. Неземным ароматом заблагоухали цветы. Вся Гетна озарилась сиянием, которое, затухнув, оставило на небе огненные знаки, указующие, по разумению сведущих людей, великое будущее сыну марабута.

Отец хочет повторить себя в сыне.

Воля марабута с фатальной неотвратимостью осуществляет эту цель. Потому что она сливается с волей общества, действуя посредством извечно установленных в нем обычаев и традиций, воплощаясь в непререкаемо обязательные для всех его членов племенные и религиозные установления. Воля марабута выступает как орудие догмата предопределения, одного из главных в исламе. «Не постигнет нас никогда ничто, кроме того, что начертал нам Аллах», — утверждает коран (9:51)[2]. Все наши дела и помыслы записаны еще до сотворения мира на «тщательно охраняемой скрижали».

И когда для свершения первого возрастного обряда отец ввел двухлетнего Абд-аль-Кадира в середину круга, образованного многочисленными родственниками и старейшинам племени, мальчик являл собою для окружающих будущего махди. Старуха обрила ему голову, бросила волосы в горшок с горящими углями и, прошептав над ним подобающие заклинания, развеяла пепел по ветру. Мальчика облачили в первый в его жизни бурнус — в последнем он, как и подобает доброму мусульманину, сойдет в могилу, — и он тем самым взошел на первую ступень возмужания и одновременно сделал начальный шаг по той стезе, которую прочил ему отец.

Марабут не ошибся в выборе продолжателя своего дела. Мальчик был чрезвычайно одарен. Факт этот удостоверен не легендой, а вполне заслуживающими доверия свидетельствами современников. Уже на пятом году Абд-аль-Кадир самостоятельно читал коран и палочкой, обмакнутой в чернила, выписывал оттуда стихи на дощечку красного дерева, покрытую белой глиной. Его память хранила множество молитв, сур — глав корана и хадисов — рассказов, входящих в мусульманское священное предание — сунну. Он часто читал их наизусть умиленному отцу, который и следил за обучением мальчика.

Начальное образование Абд-аль-Кадир получил в отцовской завийе — своего рода марабутском монастыре, который состоял из мечети, школы и странноприимного дома. Здесь под руководством шейха дети, кроме корана и сунны, познавали начала арифметики, грамматики, географии, арабской истории и литературы. В Алжире, как, впрочем, и во всем арабском мире, почитание грамотности и культуры вошло в народную традицию. Выбросить в мусор даже маленький клочок бумаги, исписанной арабскими буквами, считалось недопустимым святотатством.

В семь лет Абд-аль-Кадир прошел второй возрастной обряд — обрезание, таинство, посвятившее его в новый период физического и духовного созревания. Отнятую плоть, поместив в горшок, закопали в укромном месте за окраиной Гетны, дабы никакой злоумышленник не имел к ней доступа и не мог причинить вреда посвященному путем магических над ней действий.

Вслед за этим для Абд-аль-Кадира — много раньше, чем его сверстников, — стали обязательными пять ежедневных молитв: на заре, в полдень, во второй половине дня, при заходе солнца и в начале ночи. Совершив омовение — «чистота — половина веры», по священному преданию, — и обратив лицо к Мекке, правоверный совершает ритуальную молитву, скрупулезно соблюдая очередность поз и заклинаний. Стоя, руки на уровне плеч, произносит: «Аллах превелик», вложив левую руку в правую, читает «Фатиху» — первую суру корана, коснувшись ладонями колен, выпрямившись и подняв руки: «Аллах слушает того, кто воздает ему хвалу»; становится на колени, прикладывает руки к земле и, распростершись, касается носом земли; присаживается, не вставая с колен, и простирается вновь.

Этот ряд положений образует один ракат. На утренней заре молитва состоит из двух ракатов, на вечерней — из трех, остальные три молитвы включают по четыре раката. После каждых двух ракатов мусульманин произносит шахаду — формулу исповедания веры: «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммед — посланник Аллаха». Заканчивается молитва словами: «Да пребудет на вас благословение и милосердие Аллаха».

И так пятикратно в сутки, изо дня в день, в течение всей сознательной жизни, за исключением предусмотренных кораном случаев: болезни, стихийных бедствий и т. п. Само выполнение мусульманских обрядов и молитв, с их застывшим ритуалом, канонически строгой периодичностью и последовательностью, прививает правоверному фатализм. От рождения до смерти его жизнь заранее размечена непрерывной чередой культовых вех — от обряда к обряду, от молитвы к молитве. И эта ритуальная предустановленность оборачивается в его сознании предопределенностью жизненного пути.

Когда Абд-аль-Кадиру минуло 14 лет — грань, отделяющая мальчика от мужчины, — для него не существовало иного жизненного пути, кроме того, ставшего фатально необратимым, который предначертал ему отец. Сравняться с марабутом в святости. Повторить его в мирском и духовном исполнении асабийи и бараки. Продолжить его в мессианской борьбе против иноземных захватчиков. Не было для юного Абд-аль-Кадира целей более возвышенных. И не было таких жертв, которых, если бы то понадобилось, он не принес во имя их достижения.

22 мая 1822 года появление на небе молодой луны возвестило о наступлении мусульманского месяца рамадана, в течение которого правоверные постятся, воздерживаясь от еды в дневное время и добавляя к обычным молитвам еще одну в двадцать ракатов. Выполнив все эти требования впервые в жизни, четырнадцатилетний Абд-аль-Кадир получил право свидетельствовать на суде и разрешение на женитьбу. Он не замедлил воспользоваться этим разрешением, женившись через некоторое время на дочери своего дяди четырнадцатилетней красавице Лейле Хейре: девочки у мусульман столь же рано становятся женщинами, как мальчики — мужчинами. Отныне Абд-аль-Кадир — полноправный мусульманин, ответственный член племени и братства. К этому времени сын марабута далеко продвинулся в постижении корана и сунны, в изучении трудов арабских мыслителей. Главный наставник Абд-аль-Кадира, кади — суды города Арзева Бен-Тахир, улема — ученый, богослов и правовед, был широко образованным человеком. Он воспитывал своего ученика в традициях магрибской культуры, исторически обособившейся в развитии мусульманской цивилизация Она сложилась на основе доисламской культуры берберского населения, впитавшей в себя сильную и глубокую цивилизацию Арабского Востока и утонченно-изысканную культуру мавританской Испании.

Абд-аль-Кадир познакомился с трудами великого арабского историка Абдаррахмана Ибн Халдуна, долгое время пребывавшего в Магрибе в XIV веке, создателя классической «Книги поучительных примеров по истории арабов, персов берберов и народов, живших с ними на земле». В его знаменитых «Пролегоменах», энциклопедии средневековой арабской науки, есть в ряду других и такая материалистическая мыслью противная самому духу мусульманской теологии. «Различия, существующие в обычаях и учреждениях разных народов, зависят от того, каким образом каждый из них обеспечивает свое существование».

Зачатки диалектики Абд-аль-Кадир мог бы воспринять учении о «двойственной истине», созданном крупнейшим арабским мыслителем средних веков, последователем Аристотели Ибн-Рошдом, больше известным в Европе под латинизированным именем Аверроэса. Он также долго жил в Магрибе XII веке, после того, как халиф изгнал его из родной Кордовы. Но Бен-Тахир, ревностный поборник чистоты ислама, знакомил своего ученика с крамольными мыслями арабских ученых лишь для того, чтобы показать ему, что и великие могут заблуждаться. Для него существовала только одна наука, объяснявшая все остальные, — богословие, и только одна истина, — та, которую содержит коран.

Правовая догматика, которую преподавал учитель, покоилась на маликизме, одном из самых строгих течений, издавна преобладавшем в магрибском исламе. Его основатель Малик ибн Анас, живший в VIII веке, в своем главном труде «Муватта» («Расчищенная тропа») построил систему права, которая требует от мусульманина строжайшего выполнения всех предписаний, исходящих из корана и сунны.

Более широкий простор юному воображению Абд-аль-Кадира открывало другое течение, столь же широко распространенное в странах Магриба, — суфизм. Это крайне мистическое направление в исламе возникло под влиянием монашеского мистицизма христиан и учения неоплатоников об эманации — истечении материального мира из духовного первоначала — и было направлено против светского характера ислама. Именно суфизм породил марабутские братства с их представлением о бараке — мистической силе, передающейся посредством эманации от одного марабута к другому.

Один из теоретиков суфизма, Ибн Теймийя, так выразил главную мысль этого учения: «Существование сотворенных вещей есть не что иное как существование творца; все исходит из божественной сущности, чтобы в конце концов в нее возвратиться».

Суфизм, близкий по духу к языческому пантеизму, оживил мусульманскую обрядность и вероучение, добавив к молитвам экстатические радения и объявив интуицию той силой, которая только и может постичь абсолютную истину. Согласно учению крупнейшего мусульманского мистика Газали, пытавшегося примирить каноническое богословие с суфизмом, только «божественный культ сердца, внутренняя молитва позволяют приблизиться к богу».

Суфизм оказал сильное воздействие на магрибскую и испано-мавританскую литературу, особенно на андалузскую школу поэзии, поклонником которой стал Абд-аль-Кадир. Его стихи — он начал писать еще в детстве — проникнуты возвышенным лиризмом и тонким пониманием природы, характерными, для поэтов этой школы.

Образование, которое Абд-аль-Кадир получил под руководством своего ученого дяди, преследовало одну главную цель: сделать его подлинным сыном ислама. Знание им наизусть всех 114 сур корана считалось основным достижением ученичества. Но вместе с тем он преуспел в изучении истории, географии, астрономии и других наук. К помощи его математических знаний отец прибегал при сложных и запутанных расчетах с купцами и сборщиками налогов.

Когда Абд-аль-Кадиру исполнилось 15 лет, отец отправил его для продолжения образования в Оран. Но мальчик пробыл здесь недолго. Ему претили городские нравы, далекие от чистоты и строгости племенных обычаев, на которых он был воспитан. Он с отвращением смотрел на разряженных надменных отпрысков янычарских сановников, с которыми ему приходилось сидеть рядом на школьной скамье. Сын марабута, привыкший к вольным просторам пустыни, задыхался тесных городских улицах, стиснутых рядами каменных домов Через несколько месяцев отец внял его просьбам и позволив ему вернуться в Гетну.

Абд-аль-Кадир на всю жизнь сохранит неприязнь к городской жизни и любовь к пустыне, воспетой им в стихах:

О

ты, ищущий покоя за каменными

стенами,

Осуждающий

любовь бедуинов,

Не

легкость ли наших палаток страшит

тебя?

Не

твердь ли только городов мила

твоему сердцу?

Если

бы ты знал тайну пустыни, ты

чувствовал бы подобно мне.

Но

ты не ведаешь ее, а невежество —

мать зла.

Если

бы ты пробудился в сердце Сахары,

Если

бы твои ноги погрузились в этот

песчаный ковер,

Усеянный

весенними цветами, похожими на

драгоценные камни,

Ты

восхитился бы ими,

Необыкновенным

разнообразием их оттенков,

Их

изяществом и тончайшим ароматом.

Ты

вдыхал бы их чудесный запах,

который удваивает жизнь,

Ибо

он не осквернен зловонием города.

Если

бы ты вышел звездной ночью,

Освеженной

обильной росой,

И

окинул бы взглядом пространство

вокруг себя,

Ты

увидел бы повсюду вдали

Стада

диких животных,

Щиплющих

благоухающий кустарник.

В

это мгновенье все печали покинули

бы тебя,

Великая

радость охватила бы твою душу.

По возвращении в Гетну Абд-аль-Кадир продолжает самостоятельно постигать науки и литературу. Много времени отдает он и усвоению воинского ремесла. Он с детства привязан к лошадям. Его арабский скакун повинуется малейшему знаку хозяина. Как наездник и стрелок Абд-аль-Кадир не знает себе равных в округе. Стоя на спине скачущей во весь опор лошади, он может без промаха поразить из своего ружья далеко впереди поставленную цель. Он выходит победителем из всех состязаний в верховой езде, не кичась при этом своей удалью с невозмутимым бесстрастием внимая похвалам. Позднее о нем будут говорить: «седло было его троном, ружье — его скипетром».

Юный сын марабута любит уединение. Он целыми днями проводит за книгами в своей комнате, выходя оттуда лишь для совместной молитвы с близкими. Иногда он садится на своего арабского скакуна и сутками в одиночестве скитается по пустыне. Даже на опасную охоту на диких кабанов в лесах предгорий Атласа он предпочитает отправляться без сопровождения.

У Абд-аль-Кадира нет близких друзей среди сверстников. Причина этому — легенда о сыне марабута, обособляющая его от людей. Родившись вместе с ним, она с детства сопутствовала ему, питаясь реалиями его жизни и со своей стороны насыщая ее мифами. Она создавала вокруг юноши некое поле отчуждения, врастала через внушение близких в его самосознание, обретала силу биографического факта и, опрокидывая на него предписанную ему судьбу, устремляла его духовное развитие в мистически заданном направлении.

Среднего роста, худощавый, прекрасно сложенный, Абд-аль-Кадир обладал царственной внешностью — свойством чрезвычайно ценным для вождя в мусульманских странах, где всякий природный изъян в человеке расценивается как отметина нечистой силы. Вот как современник описывает его лицо:

«Классической чистоты линий, оно было необычайно привлекательно своей строгой выразительностью и одновременно почти женской красотой. Его тонко изваянный нос средней между греческой и романской формы и изящно очерченные, слегка сжатые губы выражали сдержанное достоинство и твердость, тогда как большие и блестящие, как у газели, глаза под массивным мраморной белизны лбом то излучали мягкую меланхолию, то блистали мощью ума и силой духа».

Махи ад-Дин, втайне восхищающийся своим сыном, исподволь приобщает его к исполнению его будущих обязанностей племенного шейха и главы марабутского братства. Абд-аль-Кадир сопровождает отца в деловых поездках, присутствует на встречах с чиновниками Оранского бея, участвует во всех мирских и сакральных начинаниях шейха.

Но есть у марабута заветная мечта, осуществление которой должно утвердить в сыне благочестие, зажечь его душу святым огнем, завершить его возмужание. Все это призван свершить хадж — паломничество к святым местам в Аравии. Туда, где возник ислам и где покоится прах его основателей. Где находится Мекка, «мать городов», духовный центр всего мусульманского мира. Здесь в мечети Аль-Кааба хранится величайшая святыня правоверных — «черный камень», который, по их убеждению, оживет в день страшного суда и будет свидетельствовать перед аллахом в пользу тех, кому посчастливилось коснуться его губами.

Не всякому доступно паломничество в земли обетованные! Слишком опасно и дорого это путешествие. Недаром злые языки так говорят о хадже: «Богатые совершают паломничестве для удовольствия; купцы — для того, чтобы заниматься торговлей; читающие коран — из лицемерия, для того, чтобы о них слышали и их видели; бедные — чтобы совершать кражи».

Уже само по себе совершение хаджа возвышает мусульманина над массой правоверных и дает ему право на священное звание — хаджи. Но Махи ад-Дин ждет от путешествия не только этого. По его замыслу, оно расширит знания и углубит ученость Абд-аль-Кадира. Марабут намерен посетить не только святые места, но и древние центры арабской культуры: Александрию, Каир, Дамаск, Багдад. Паломничество призвано увенчать жизнь самого шейха и освятить начало самостоятельной жизни его преемника.

В октябре 1823 года после долгих приготовлений, совершив положенные молитвы, паломники отправились в путь. Весть о хадже марабута и его сыне разнеслась по всей Орании. Отовсюду к ним стекались толпы приверженцев шейха, чтобы проводить его и выразить тем свое сопричастие великому предприятию. На второй день путешествия пилигримов сопровождали уже сотни всадников, на третий день — тысячи, а когда еще через день марабут остановился на привал в долине реки Шелифа, его шатер окружало целое море палаток.

Здесь паломничество было прервано. Встревоженный бей послал погоню за марабутом. Памятуя о той роли, которую Махи ад-Дин сыграл в Оранском восстании, бей испугался, что шейх воспользуется огромным стечением вооруженных арабов для начала нового мятежа. Прискакавшие в лагерь янычары передали ему повеление бея: немедленно вернуться вместе с сыном в Оран. Толпа разгневанных арабов готова была разорвать на куски посланцев. Но шейх, не желавший подвергать опасности жизнь сына, смирил своих подданных и, повинуясь приказу, направился в Оран.

Два года паломники находились на положении почетных ленников оранского бея. Шейха и его сына не лишили свободы передвижения и занятий в пределах города, но повсюду, паже в мечети, их неотступно охраняла стража. Абд-аль-Кадир использовал вынужденный досуг для углубления своих познаний в науках и литературе. Здесь он начал собирать библиотеку, которая всю жизнь будет повсюду следовать за ним.

Наконец, в 1825 году оранский бей, уверившись в отсутствии у пленников дурных намерений, дал разрешение на продолжение хаджа. Чтобы избежать повторения шумных проводов, марабут решил не возвращаться в Гетну. Прямо из Орана он вместе с сыном отправился в Тунис, где они присоединились к одному из караванов паломников. В начале 1826 года они уже были в Аравии.

Паломничество продолжалось почти три года. Все задуманное было выполнено. В Мекке пилигримы целовали «черный камень» и совершали омовение водой из священного источника Земзем. В Медине они молились у могилы пророка Мухаммеда. В Багдаде поклонялись усыпальнице основатели своего братства, святого Абд-аль-Кадира.

Во всех городах, в которых побывали марабут и его сын, они встречались для ученых бесед со знаменитыми улемами, посещали библиотеки, мусульманские школы и университеты. Во время путешествия Абд-аль-Кадир основательно изучил арабские переводы трудов античных мыслителей, что очень помогло ему постепенно преодолевать религиозный догматизм, привитый ему ранее. Наблюдения, сделанные в период пребывания в Египте, содействовали оформлению его взглядов на социально-политическое устройство общества.

Египет в то время переживал эпоху глубоких преобразований, вызванных реформами его правителя Мухаммеда Али. К. Маркс называл этого деятеля «единственным человеком» в Османской империи, который стремился «...добиться того, чтобы «парадный тюрбан» заменила настоящая голова»[3]. Подобно Петру I, с которым он любил себя сравнивать, Али был реформатором, пытавшимся вырвать свою страну из средневекового оцепенения.

Мухаммед Али уничтожил в Египте власть мамлюков — египетских янычар и отобрал у мусульманского духовенства земельные владения. Он создал по европейским образцам государственный аппарат, строил фабрики и заводы, основал первые в Египте светские школы и начал издавать первую газету. Сам он, кстати, до 45 лет оставался неграмотным. Мухаммед Али посылал в Европу молодых египтян для обучения светским наукам. Его регулярная армия, созданная по уставам Наполеона, была самой боеспособной на мусульманском Востоке. Один наполеоновский маршал писал о египетской артиллерии: «Эту превосходную артиллерию можно сравнить с артиллерией европейских армий. Смотря на нее, невольно дивишься могуществу власти, преобразовавшей феллахов в столь добрых солдат».

Ознакомление с нововведениями Мухаммеда Али поколебало веру Абд-аль-Кадира в незыблемость порядков, устоявшихся в мусульманских странах. В новом свете предстали для него и те возможности, которые открывал путь, предуготованный ему старым марабутом.

Посетив еще раз Мекку, паломники двинулись на родину. Изрядно поиздержавшиеся — более всего на покупку книг, они вынуждены были на обратной дороге перейти на содержание своих соотечественников, возвращавшихся из хаджа в жир. В начале 1828 года они прибыли в Гетну, которая встретила их всеобщим ликованием. Подданные уже давно с нетерпением дожидались марабута. За время его отсутствия в ней произошли события, которые предвещали алжирскому народу тяжелые испытания.

Удар опахалом

Это случилось в ясный весенний день 29 апреля 1827 года. Было жарко. В покоях алжирского дея кружили мухи. Хусейн-дей нервно отмахивался от них опахалом. Настроение у дея было неважное. А тут еще этот консул Деваль. О аллах! Что надо этому неверному? Разве он не видит, что дей не расположен сейчас заниматься государственными делами? И Хусейн-дей, словно отмахиваясь от назойливой мухи, бьет консула по лицу опахалом.

Какой позор! Какое оскорбление представителю великой Франции! И дей еще отказывается принести извинения! Война, только победоносная война может смыть это оскорбление! Франция не потерпит, чтобы пусть и сиятельный турок столь унизительно обращался с ее достойнейшими сыновьями. Вив ля Франс! Гренадеры, вперед! Преподайте своими штыками урок вежливости этим заморским варварам.

В таком примерно виде в течение почти полутора веков изображали французские учебники истории причины и начало колониального захвата Алжира. Жан Блотьер, автор книги об Алжире, изданной сравнительно недавно, в 1955 году, пишет: «В 1827 году Хусейн (дей Алжира) ударил ручкой опахала консула Деваля, которому было поручено объяснить причины опоздания в урегулировании' вопроса о платежах по займу. Перед лицом такого серьезного оскорбления, нанесенного представителю Франции, Карл X потребовал удовлетворения и принесения извинений, в которых ему было отказано...»

В действительности все обстояло иначе.

Еще в эпоху Французской революции алжирский дей начал поставлять во Францию крупные партии зерна, пеньки и других товаров. Поставки продолжались и в период наполеоновских войн. Они совершались обычно в кредит, при посредничестве ливорнских коммерсантов. В 1819 году французское правительство произвольно сократило почти в три раза сумму задолженности Алжиру. Причем и оставшуюся часть выплатило не алжирскому дею, а купцам-посредникам.

Именно в это время в Алжире появляется консул Деваль, затеявший темные махинации вокруг французских долгов. Этот «сын Франции» был на деле беспринципным проходимцем, которого современники характеризовали как «сводника и мошенника». В 1826 году дей, обнаруживший очередной обман Деваля, потребовал, чтобы французское правительство отозвало консула. «Я не могу терпеть у себя этого интригана, — писал дей. — Если прибудет новый доброжелательный консул, ему будет оказано всевозможное почтение, так как Франция рассматривается как нация, наиболее тесно связанная с нами».

Это пожелание не было выполнено. А 29 апреля 1827 года Деваль, явившись на прием, нанес дею преднамеренное оскорбление. Хусейн предложил ему выйти. Деваль нагло отказался. Тут-то и случился инцидент с опахалом. Французское правительство, искавшее повода для вторжения в Алжир, расценило Удар как «покушение на честь Франции», хотя дей неоднократно уверял его, что пощечина предназначалась только лишь наглому дельцу.

Франция

разорвала с алжирским деем все

отношения. Французский флот

установил блокаду побережья Алжира.

Для того чтобы «смыть оскорбление»,

нанесенное опахалом от мух, готовился

огромный экспедиционный корпус.

Уже тогда европейская печать

находила повод для нападения на

Алжир смехотворным. Австрийский

канцлер Меттерних цинично заметил

на этот счет: «Из-за одного удара

веером не расходуют сто миллионов

франков и не рискуют сорока

тысячами солдат».

Захватить рынки сбыта и источники сырья. Заполучить даровую рабочую силу. Установить господство на торговых путях в Средиземном море. Таковы были истинные цели французского завоевания Алжира. И диктовались они интересами французской буржуазии, с острой завистью взиравшей на колониальные успехи британского капитализма.

Правда, непосредственно перед нападением на Алжир буржуазия, за исключением марсельского купечества, выступала против экспедиции. Инициативу взяло на себя правительство короля Карла X. Объяснялось это внутренним положением во Франции. В стране назревала новая буржуазная революция, направленная против реставрированной после падения Наполеона монархии.

Захватом Алжира король хотел укрепить шатающийся трон, дать землю дворянам, лишившимся своих владений в период Великой Французской революции, удовлетворить реваншистские устремления офицерства, травмированного поражениями в период крушения наполеоновской империи. Именно поэтому буржуазная оппозиция называла алжирскую экспедицию «одной из самых глупых затей, когда-либо задуманных правительством».

Однако она заговорила другим языком как только июльская революция 1830 года — в самый разгар алжирской экспедиции — свергла Бурбонов и на французском троне оказался «король-буржуа» Луи-Филипп. Военный министр нового правительства генерал Жерар заявил теперь без всяких обиняков:

«Это завоевание отвечает самой настоятельной необходимости, тесно связанной с интересами поддержания общественного порядка во Франции и во всей Европе: оно даст выход; нашему избыточному населению и обеспечит рынки, куда мы' сможем направить товары наших мануфактур в обмен на недостающие нам продукты».

Идея о захвате Алжира родилась не вдруг. Она уже давно вынашивалась крупным французским капиталом. Еще Наполеон сделал первый шаг в ее осуществлении. В 1808 году он послал в Алжир военного инженера Бутэна с секретным заданием произвести топографическую съемку прибрежной части страны и разработать план военного вторжения. Труды Бутэна не пропали впустую. Его доклад был извлечен из архивов военного министерства и послужил практическим руководством для военной экспедиции в Алжир.

Несмотря на то, что в целом французский капитал в то время выступал против алжирской авантюры короля, экспедиция все же была оплачена буржуазией. Торговые фирмы Марселя, особенно заинтересованные в захвате и пренебрегшие потому политическими интересами буржуазной оппозиции — в подобных случаях в буржуа барышник всегда берет верх над политиком — снабдили армию транспортными судами, боеприпасами и даже навербовали для нее пять тысяч матросов.

Командование над экспедицией взял на себя сам военный министр маршал Бурмон, презираемый во Франции за дезертирство под Ватерлоо. Пожертвовав своим высоким постом, он надеялся победой в Алжире смыть с себя позор и «восстановить воинскую честь».

Это была самая крупная морская экспедиция из когда-либо предпринимавшихся Францией ранее. Она состояла из 100 военных и 500 транспортных кораблей, которые доставили в Алжир 37 тысяч французских солдат.

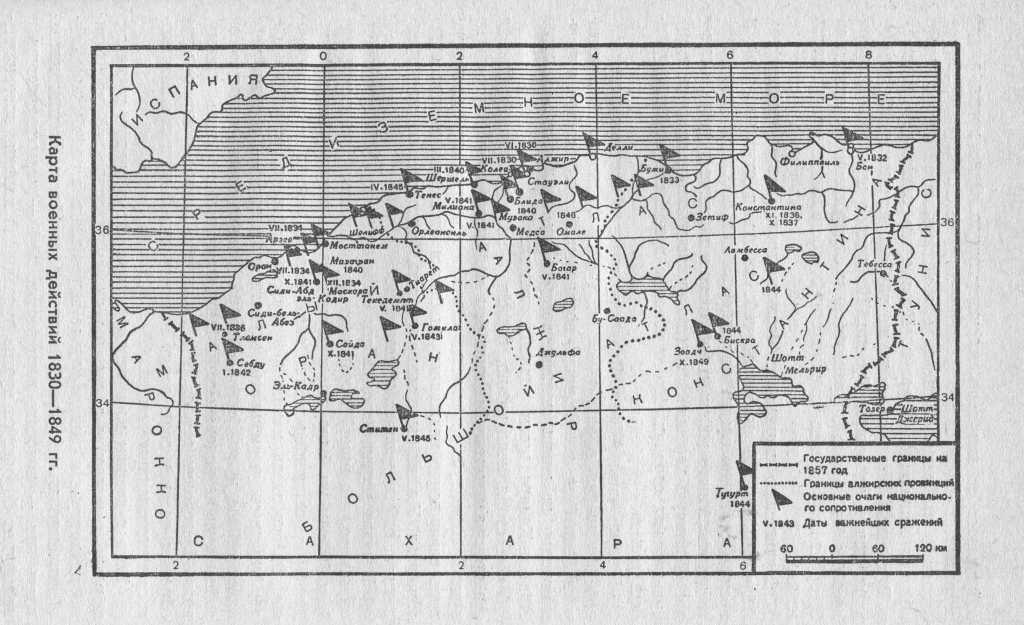

14 июня 1830 года экспедиционный корпус высадился на небольшом полуострове Сиди-Фарух, в двадцати километрах к западу от столицы Алжира. Слабое и примитивно вооруженное янычарское воинство не могло оказать французам сколько-нибудь серьезное сопротивление. После того как дей собрал своих воинов из всех четырех провинций и конницу покорных ему арабских шейхов, в его распоряжении оказалось около 30 тысяч солдат, недисциплинированных и плохо вооруженных. 19 июня французская армия разгромила лагерь дея на плато Стауэли, а 4 июля осадила город Алжир. После нескольких часов артиллерийского обстрела дей понял, что защитить город невозможно, и согласился на капитуляцию.

Маршал Бурмон обещал выполнить следующие условия сдачи Алжира: дею гарантируется сохранение жизни и личной казны; он вправе удалиться со своей семьей и своим имуществом куда пожелает; те же права предоставляются янычарам; жителям города гарантируются свободное отправление их культа, неприкосновенность их жен и собственности. Статья 5-я Акта о капитуляции Алжира гласила: «Свобода, религия, имущество всех сословий, а также их торговля и промышленность никак не пострадают. Главнокомандующий честью клянется в этом».

В полдень 5 июля 1830 года ворота Алжира были открыты янычарами. Французские войска вступили в город. Видимо, выполнение обязательств, взятых на себя перед побежденными, не входило в понимание маршалом «воинской чести». Резиденция дея была разграблена, государственная казна Алжира расхищена. В домах богатых алжирцев безнаказанно бесчинствовали мародеры, убивая людей за малейшее сопротивление.

Казалось бы, французское правительство получило по, удовлетворение за столь для него обидный удар опахалом. Но не тут-то было. Оказалось, это только начало. Карл X писал на этот счет: «Я захватил Алжир, руководствуясь лишь соображениями достоинства Франции, я сохраню его, руководствуясь лишь ее интересами».

С самого начала французское нападение на Алжир было рассчитано на полное подчинение страны. Уже в первые оккупации завоеватели уничтожили верховный аппарат государственной власти в Алжире. В конце июля 1830 года дей был выслан из страны. Вслед за ним перебрались в Турцию янычары. На территории Алжира возникла первая на Арабском Востоке европейская колония.

Легко сломив сопротивление янычар, французские генералы поначалу предполагали, что завоевание Алжира будет чем-то средним между увеселительной прогулкой и военными играми. Де Бурмон писал в рапорте о захвате Алжира: «Все королевство подчинится нам в пятнадцать дней без единого выстрела».

Маршал

оказался плохим пророком.

Янычарское государство рухнуло под первым же ударом завоевателей потому, что оно не имело социальной опоры народе, держалось на грубом насилии и служило исключительно интересам иноземных властителей. Поэтому арабское население не выступило на его защиту. Но как только французы попытались продвинуться из прибрежных городов в глубь страны, они встретили ожесточенное сопротивление алжирцев.

Когда же арабы познакомились с методами французской колонизации страны, сопротивление выросло во всенародную войну. Эти методы по жестокости превзошли все то, что видел Алжир со времен нашествия вандалов на Северную Африку. Непосредственный очевидец событий, французский историй Кристиан так описывает один из рейдов оккупационных войск: «По приказу главнокомандующего генерала Ровиго ночью 6 апреля 1832 года военный отряд вышел из Алжира и на рассвете, когда племя эль-уффия спало в палатках, неожиданно напал на него. Прежде чем кто-либо успел сделать хоть малейшую попытку защититься, все живое было уничтожено.

Возвращаясь из этой постыдной экспедиции, наши кавалеристы несли отрубленные головы на остриях пик. Весь захваченный скот был продан консульскому агенту Дании, остальная часть окровавленных трофеев, добытых в ужасающей резне, была выставлена на продажу на базаре у ворот Баб-Азун. Можно было видеть страшные вещи: женские браслеты с отрубленными кистями рук и серьги с висящими на них мочками. Вырученные деньги были разделены между головорезами, а в приказе по армии от 8 апреля генерал одобрил этот позор и выразил глубокое удовлетворение проявленными войсками рвением и находчивостью. Вечером полиция приказала алжирским маврам иллюминировать свои лавки...»

Бедствие, обрушившееся на Алжир, внесло великое смятение в устоявшийся уклад жизни арабских племен. С уничтожением верховной власти, которая, несмотря на ее слабость, выступала как объединяющая сила, государство распылилось на множество почти несвязанных между собой мелких и мельчайших шейхств, религиозных братств, сельских и городских общин. Ахмед-бей — в Константине, бей Бу Мезраг — в Медее, Хусейн-бей — в Оране отказались признать власть Франции и объявили себя независимыми государствами. Их примеру следовал каждый феодал, имевший хотя бы два десятка вооруженных всадников, чтобы отбиться от соседа. Выступал, однако, такой феодал против французов лишь тогда, когда они вторгались в его владения. Ибо для него соседний шейх нередко представлялся таким же чужеземцем, как француз. Повсюду возникали междоусобные столкновения. По дорогам брели толпы беженцев, спасавшихся либо от французов, либо от разбойничьих шаек, чрезвычайно размножившихся в то время,

Царивший по всей стране политический хаос в Орании усиливался вследствие нападений арабских племен на турецкий гарнизон, остававшийся в центре провинции. После того, как в январе 1831 года французы захватили город Оран и выслали оттуда янычар вместе с Хусейн-беем за пределы Алжира, обстановка еще более обострилась.

Шейхи нескольких крупных племен, обитавших в Орании, обратились к Махи ад-Дину с предложением возглавить войну против захватчиков. У них для того были веские резоны, Старый марабут — самый влиятельный человек в Орании. Под его началом крупное и сплоченное племя. Ему фанатично предано братство Кадирия. Он сведущ в военном деле и опытен в искусстве устранения межплеменных раздоров. У него есть все, чтобы стать вождем народной войны.

Казалось, настал час для осуществления мессианских замыслов марабута. Казалось, он без раздумий должен ухватиться за предложение шейхов. Но Махи ад-Дин рассудил иначе. Он стар и немощен. Давно уже все его честолюбивые надежды обращены на сына. Предложить вместо себя Абд-аль-Кадира он сейчас не может: сын молод, нет у него еще ни опыта, ни авторитета. Если же марабут возьмет на себя миссию вождя и не справится с ней, то неудача отрежет сыну путь к высшей власти. А это весьма возможно. Слишком зыбко положение стране. Слишком силен противник.

Марабут указал иной выход, изложив свои соображения ответном послании шейхам.

«Турецкая тирания, — писал Махи ад-Дин, — подавляла и подрывала дух нашего народа, а сохранение нынешнего положения может повлечь за собой полное его уничтожение. Связи между людьми разрушены. Каждый поднял руку на соседа. Народ, предоставленный своим страстям, ежедневно нарушает законы бога и человека.

Что же нам делать? Призвать французов? Невозможна! Покориться им, а тем более призвать их было бы изменой нашему богу, нашей родине и нашей вере.

Французы — воинственная нация, они многочисленны, богаты и жаждут побед. А что мы можем им противопоставить? Племена, враждующие друг с другом; своекорыстных и жадных вождей, стремящихся к личному возвышению; общины, отвергающие всякую власть, одни из которых обогащаются грабежом, другие едва удерживают свое имущество? Силы слишком неравны. При таком положении дел даже представить себе успешную борьбу с неверными было бы глупостью, а начать ее — безумием. Нет, могущественному французскому королю может быть с успехом противопоставлен только такой властелин, который, подобно ему, стоит во главе хорошо организованного государства, располагает богатой казной и послушной армией. Нам нет нужды далеко ходить за таким королем. Султан Марокко уже выражал нам свое сочувствие. Он хорошо знает, что внешняя опасность, которая угрожает нам, может в конце концов обернуться и против него. Его присутствие воодушевит и укрепит нас. Порядок будет установлен. Борясь под его началом, мы добьемся победы, ибо его знамена — знамена бога и пророка».

Махи ад-Дин сумел убедить оранских шейхов в том, что предложенный им выход является единственно разумным в создающейся обстановке.

В середине 1831 года алжирское посольство, сопровождаемое конным отрядом и караваном с подарками, прибыло в столицу Марокко город Фес. Султан Мулай Абдаррахман, соблазненный возможностью расширить свое царство, обласкал оранских шейхов и обещал поддержку. Однако султан не торопился с выполнением своего обещания: он опасался восстановить против себя французское правительство. Только через полгода Абдаррахман решился послать в Алжир войско из пяти тысяч всадников, возглавленных его сыном Мулай Али.

Марокканцы, встречаемые повсюду приветственным ликованием алжирцев, вступили в Оранию и заняли древний алжирский город Тлемсен. Махи ад-Дин, сопровождаемый Абд-аль-Кадиром, отправился в Тлемсен, чтобы заверить марокканского принца в своей преданности. За ним последовали почти все шейхи крупных оранских племен. В Тлемсен стекались многочисленные отряды арабских воинов. Город мог бы стать центром освободительной борьбы против французских захватчиков. Но не стал. Французское правительство предъявило марокканскому султану ультиматум: тот должен либо вывести войска из Алжира, либо вступить в войну с Францией. Султан уступил. По его повелению Мулай Али вернулся в Марокко, оставив в Тлемсене гарнизон во главе с пашой Бен-Нуной.

Алжирцы вновь оказались предоставленными самим себе.

Махи ад-Дин призвал арабские племена к джихаду — «священной войне» против французов. За короткое время он собрал войско в несколько тысяч человек и повел его на штурм Орана. Арабы атаковали Ханк-ан-Натах, крепость на южной окраине города. План штурма составил Абд-аль-Кадир. Он же лично руководил осадой крепости.

Сражение началось атакой арабской конницы, которая загнала в крепость французский отряд, пытавшийся защитить подступы к Орану. После этого алжирцы, спешившись, бросились на штурм. Абд-аль-Кадир, одетый в алый бурнус, появлялся на своем арабском скакуне в самых жарких местах битвы. Сильный орудийный и ружейный огонь со стен крепости заставил алжирцев отступить. Часть осаждавших осталась под стенами в крепостном рву. Плотный огонь неприятеля отрезал их от основных сил арабов. У них кончились боеприпасы. Несколько сот алжирцев оказались совершенно беззащитными под дулами французских пушек. Никто не отважился прийти к ним на помощь. Тогда Абд-аль-Кадир сбросил бурнус, наполнил его ружейными зарядами и сквозь град пуль прорвался на своем скакуне в крепостной ров. Под его руководством воины сумели без потерь отойти от крепости.

В этом бою родилась легенда о неуязвимости Абд-аль-Кадира, которая сопутствовала ему в последующие годы и немало содействовала укреплению его авторитета у суеверного мусульманского воинства. Он и впрямь словно был заговорен от вражеских пуль. При осаде Оранской крепости под ним была убита лошадь, его бурнус был изрешечен пулями. Но и в этом и в многочисленных других сражениях он неизменно выходил невредимым из своих горячих схваток. Лишь однажды, спустя несколько лет, пуля оторвала ему часть уха. Это ранение тщательно скрывал от своих солдат, дабы они не усомнились в его неуязвимости.

Первый бой с французами не принес успеха алжирцам. В нем обнаружились все недостатки племенного ополчения: отсутствие дисциплины и организованности, слабость вооружения, незнание тактики современного боя. Нужно было срочно устранять эти недостатки. Но прежде нужно было найти вождя, который сплотил бы народ и возглавил борьбу против захватчиков.

В ноябре 1832 года в городе Маскаре собрался совет племенных шейхов, на котором вновь было решено просить Махи ад-Дина принять титул султана. И вновь марабут отказался. Но на этот раз он решил, что настала пора осуществить свою заветную цель. «Пророк открыл мне, — заявил он шейхам, — что султаном должен стать сын мой Абд-аль-Кадир. Ибо, как сказал мне пророк, если я приму на себя обязанности султана, то мой сын умрет; если это сделает он, та же участь постигнет меня. Для меня поэтому нет иного выбора». Замечательные слова, свидетельствующие о мудрости и величии Махи ад-Дина. Высшая воля пророка — кто осмелится противиться ей! — предопределила выбор вождя. Самоотверженность марабута — кто усомнится в ней! — удостоверила истинность этого выбора. Это не просто риторический прием или ловкий политический ход. Марабут верил в то, что говорил. В этом действительно нельзя усомниться. И шейхи разделили его убежденность, признав предложенный им выбор откровением свыше.

Но при всем том слова Махи ад-Дина не нашли бы отклика у шейхов, не будь они подкреплены легендой и самой личностью Абд-аль-Кадира, являвшей собой очевидное воплощение всех достоинств, необходимых народному вождю.

Шейхи единодушно согласились с предложением марабута. Абд-аль-Кадир, призванный на совет, ответил на их решение словами, достойными сына своего родителя: «Моя святая обязанность — повиноваться повелениям моего отца». 25 ноября 1832 года крупные Оранские племена хашим, бени-аббас, гараба и бени-меджахар признали 24-летнего Абд-аль-Кадира своим верховным вождем. Чтобы не портить отношений с марокканским правительством, он отказался принять титул султана и удовольствовался званием «эмира аль-муминим» — «принца правоверных». В тот же день утром он в сопровождении шейхов и военачальников выехал к войску, стоявшему лагерем в долине Эрсибиа. Здесь его ожидали Ю тысяч всадников, выстроенных по племенам вокруг шатра. Абд-аль-Кадир подскакал к шатру и спешился. Махи ад-Дин взял его за руку и, обращаясь к войску, произнес речь, которая заканчивалась так:

«Будьте преданны и повинуйтесь эмиру, поставленному над вами волей Пророка! Повинуйтесь ему так же, как вы повиновались бы мне! Он всегда будет находиться под защитой Аллаха».

Воины, оценившие уже доблесть Абд-аль-Кадира по оранскому сражению, с восторгом приняли юного эмира. Под приветственные крики он объехал строй всадников и обратился затем к ним со страстной проповедью джихада, которую закончил клятвой:

«Я буду поступать только по закону корана, одного корана, и только корана. Если мой брат преступит этот закон, у меня ни на мгновение не дрогнет рука убить его».

После этого Абд-аль-Кадир вернулся в Маскару. Уединившись в своем доме, он сочинил воззвание к алжирским племенам. Размноженное писцами, оно было отправлено к шейхам племен Сахары, жителям городов, горским племенам Атласа.

«Жители Маскары, Восточной и Западной областей, их соседи и союзники, — писал эмир, — единодушно согласились поставить меня во главе народа нашей страны, поклявшись быть преданными мне, повиноваться мне в счастье и несчастье, в беде и радости и посвятить себя, своих сыновей и свое имущество великому и святому делу.

Я принял

на себя эту тяжкую ношу, надеясь

послужить делу объединения

правоверных, преодолению

разногласий между ними,

обеспечению всеобщей безопасности

народа, подавлению произвола и

беззакония, изгнанию и уничтожению

врага, который вторгся в нашу

страну, чтобы надеть ярмо на наши

шеи».

ТРОПОЙ

ГЕРОЯ

Мифы и действительность

История обладает собственной логикой, которая обнаруживается в законосообразности свершающихся событий. Постигая эту логику, историк осмысливает исторические факты в их совокупном развитии и оценивает их значение. Только так и можно как-то объяснить течение жизни человечества, называемое историей, и найти в этом вселенском течении некий смысл.

Но нередко случается и так, что логику для истории придумывают сами историки. В меру провиденциальности их сознания. В соответствии со своими интересами, убеждениями, вкусами, личными и социальными. При этом историк превращается в лицо, сочиняющее историю. Выступая в этой роли, он толкует факты согласно такой «логике истории», которая реально есть продукт его собственного сознания, либо коллективного сознания той социальной группы, к коей он принадлежит. В итоге все «алогичное» объявляется внеисторичным, факты схематизируются, связи между ними омертвляются, иллюзии выдаются за действительность, действительность выглядит иллюзией. Личности же, противные этой «логике», считаются как бы исторически необязательными, самое их возникновение относится в область непостижимо случайного, чуть ли не мифического.

Если среди всеобщего святотатства появится вдруг святой, станут допытываться, не аист ли его принес. Если народ, известный своими добродетелями, окажется под деспотической властью тирана, примутся искать глупца, который выпустил джинна из бутылки. Если во главе великой империи утвердился шут несусветный, скажут, что он возник из стручка гороха.

Нечто подобное произошло и с героем нашей книги в трудах французских историков XX века правого и либерального толка. По их просвещенному мнению, Абд-аль-Кадир в исторические личности произведен... французскими же генералами, мемуаристами и историками, но века девятнадцатого. Крупный французский историк М. Эмери утверждает, что славой своей Абд-аль-Кадир обязан французам. На том же стоят Ж. Ивер, М. Валь, д'Эстейер-Шантерен и ряд других современных историков.

Французские генералы неправомерно вели себя с Абд-аль-Кадиром как с равным противником и преувеличили его значение в своих мемуарах. Историки XIX века неоправданно много писали о нем. Палата депутатов неумеренно дебатировала алжирский вопрос, а французский император выказывал Абд-аль-Кадиру незаслуженно большое внимание. Так якобы возникло представление об алжирском эмире как о национальном герое. Представление, дескать, совершенно нелепое, поскольку, как писал д'Эстейер-Шантерен, автор нескольких книг об Абд-аль-Кадире, алжирская нация «никогда не существовала» и обретается лишь «в воображении европейских романтиков».

Отвечая на такие утверждения, французский марксист М. Эгрето писал в книге «Алжирская нация существует»: